リーガ第10節、宿敵レアル・マドリードのホーム、ベルナベウでの開催となったクラシコに敗れたバルセロナ。勝ち点差は5に広がったものの、首位のライバルを射程圏内に捉えている。

得点数はリーグトップの28。カンテラ育ちの選手の成長が著しく、ロジカルな崩しと突出した個の力で得点を生み出している。

その一方で、ハイラインを志向する彼らのサッカーには構造的な矛盾が見られる。4失点で大敗した8節のセビージャ戦をはじめ、その他敗北した試合、失点シーン等には、乗り越えるべき大きな課題がそびえたっている。

今回の動画では、フリック率いるバルセロナの戦術と、構造的な矛盾にフォーカスしていく。

チームのスタイルとメンバー構成

バルセロナは世界でもトップクラスである、非常に優秀な下部組織を有している。ヤマル、クバルシ、バルデ、ガビ、フェルミン・ロペス等、多くのラ・マシア出身選手が、トップチームで活躍している。

今夏はエスパニョールからGKのジョアン・ガルシアを2500万ユーロ。コペンハーゲンから19歳のバルドグジを200万ユーロ。そして、マンチェスター・ユナイテッドからラッシュフォードをローンで獲得。ピンポイントの補強に留まっている。

彼らのサッカーの特徴は何と言ってもハイラインだ。クラシコの後半22分、ベリンガムのゴールをオフサイドで幻のものとした1シーンは、統制の取れた動きを見せていた。

ただし、ハイラインの裏を取られてピンチを招くシーンも多発しており、早急な対応が必要となっている。

攻撃面では、ヤマルをはじめとした突出した武器を持つ選手が、個のクオリティで試合を動かしたかと思えば、後方で生み出した時間とスペースを活用し、ロジカルに前進して得点を奪うこともできる。

突出した個とロジカルな崩しを見せる攻撃戦術

バルセロナには、ヤマル、レヴァンドフスキ、ペドリといった突出した武器を持つ選手たちが数多く存在する。彼らにシンプルにボールを預けることで、得点を生み出すことができるのは、バルセロナの強みの一つとなる。

彼らの理不尽なまでの個の力とは対照的に、ボールを前進させる過程ではロジカルな崩しも見せる。後方で数的優位を生み出し、そこで生まれる時間とスペースを前線の選手が享受し、動的な連携で活用していく。

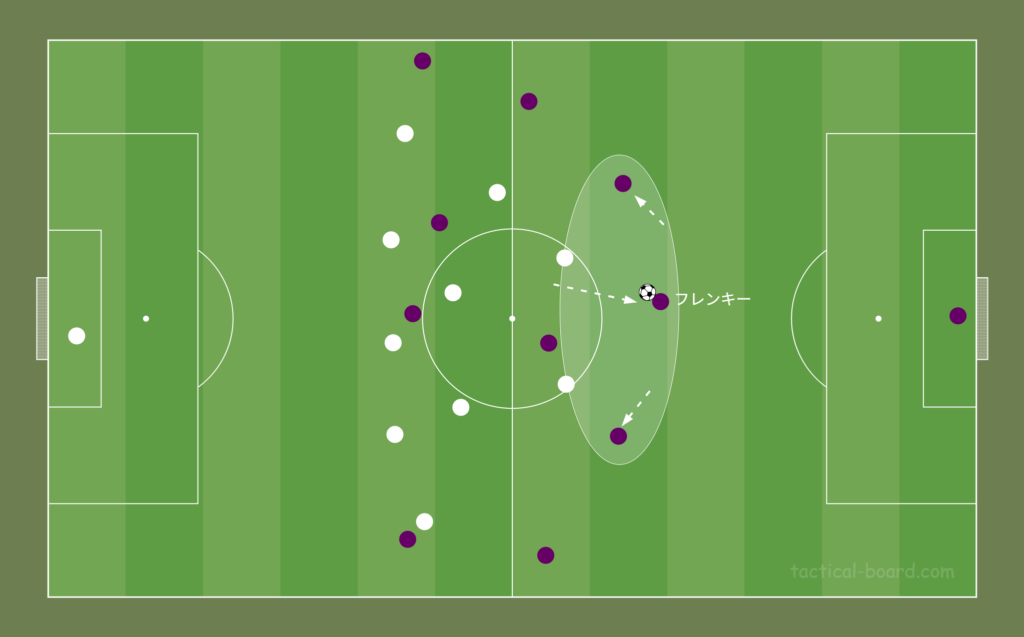

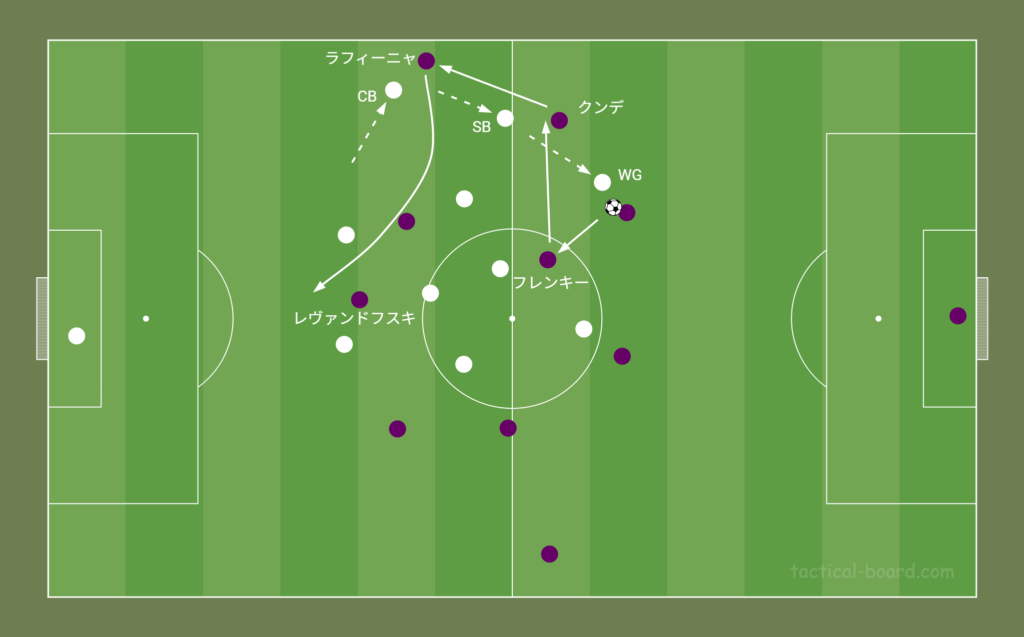

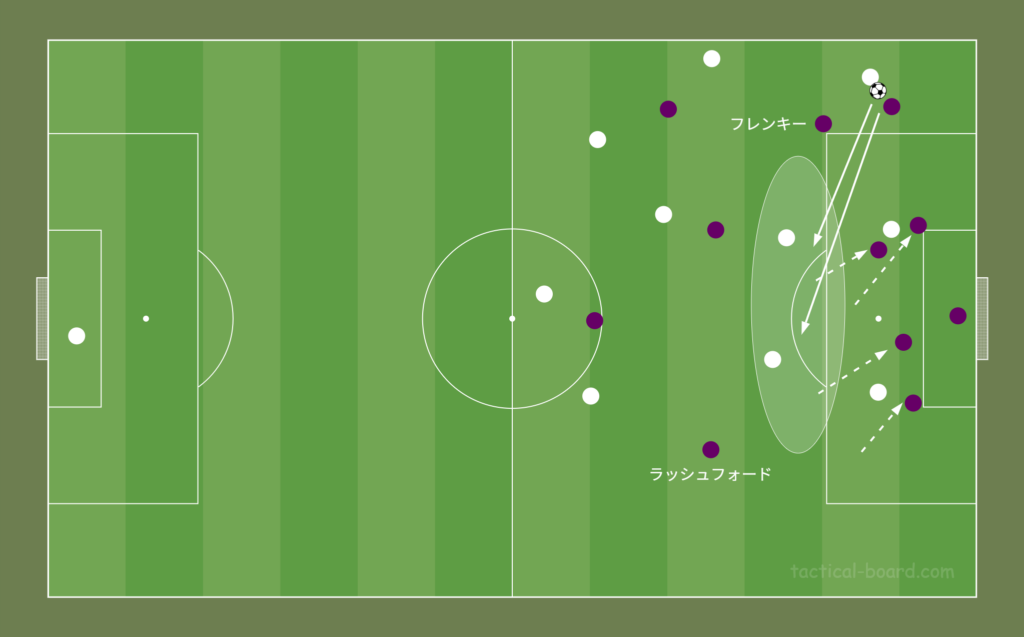

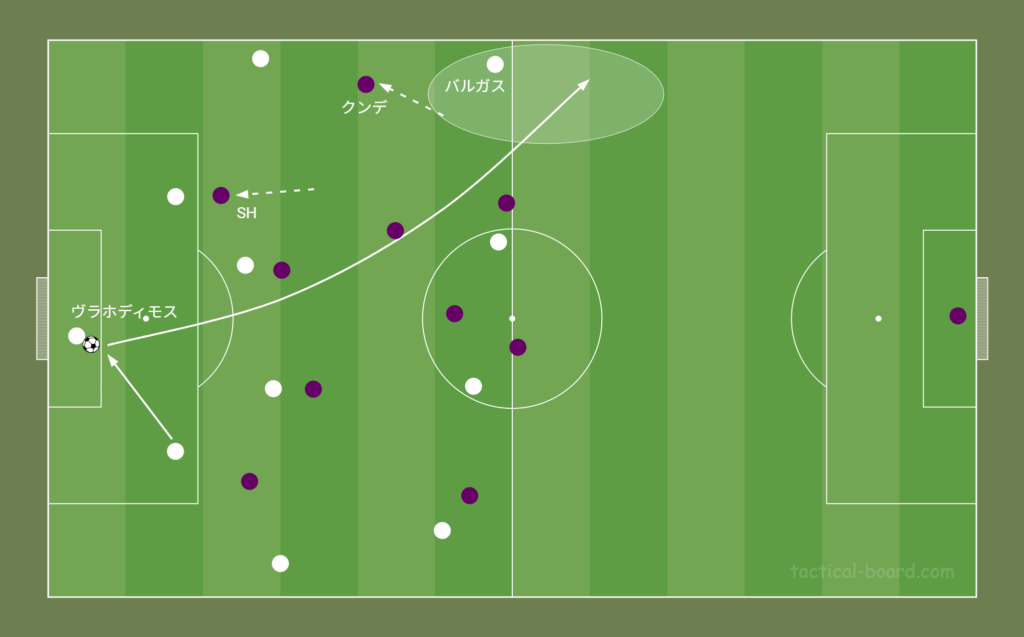

4-2-3-1をベースとするバルセロナは、相手の守備が2トップであれば、CHのフレンキーがCB間に降りる、もしくは右SBのクンデが3バックの脇の位置に入る。後方を3枚とし、ボール保持の安定とともに2トップの脇から前進を図る。

相手が1トップであれば、必要以上にCHが降りることはせず、1トップの脇を利用して前進する。後方の枚数調整はCHのフレンキーか右SBのクンデが担うケースが多く、十分な働きを見せている。

後方で優位性を築くバルセロナに対し、相手が枚数を調整して対応する場合、前進してきた選手が空けたスペースを活用する。

例えば、CBに対して敵WGが対応に出てくる場合、CHのフレンキーを経由してSBのクンデにボールを展開する。ここに敵SBが前進してくれば、WGのラフィーニャへボールを送る。続いて敵CBが対応に出てくれば、敵ゴール前のDF陣が手薄となるため、レヴァンドフスキにクロスボールを送り込む、といった具合だ。

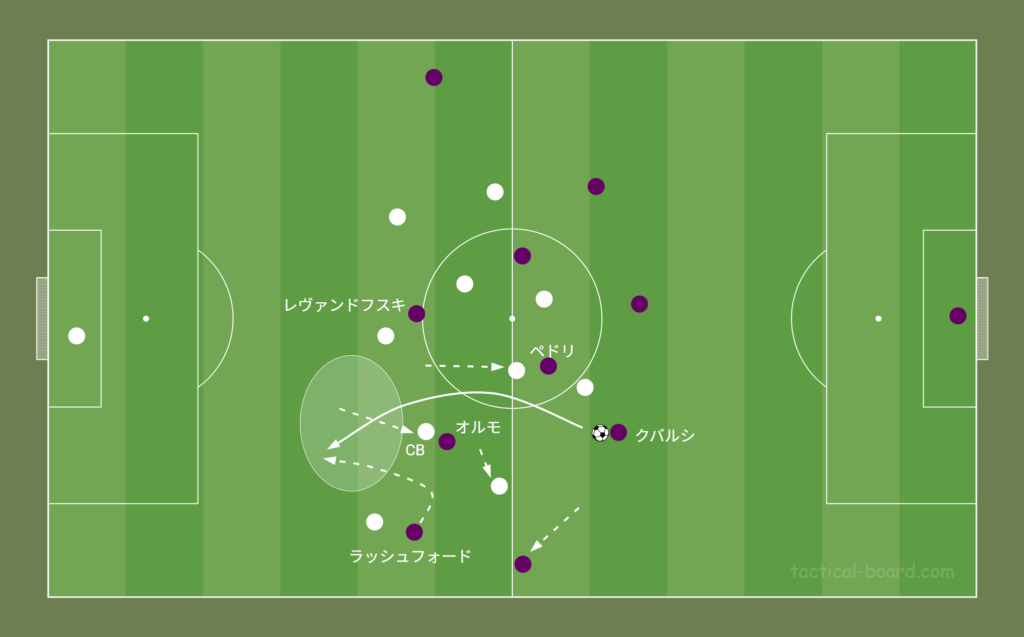

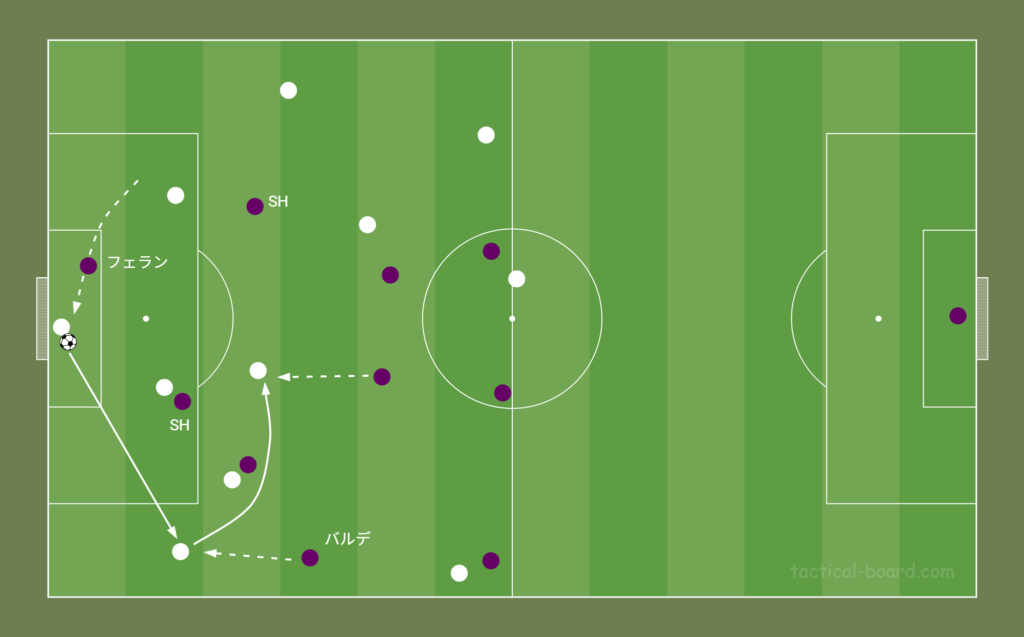

前線では、CHの脇に入るトップ下のダニ・オルモ、0トップのような形で敵CHの間で顔を出すフェラン・トーレスやレヴァンドフスキを中心に、楔の受け手が用意されている。彼らに敵CBが注意を向ければ、WG陣やSBのクンデが空いたスペースに抜け出していく。

当然、2トップの間でも、手前と裏の関係が作られ、一方が手前で相手を引き付け、裏に抜け出すスペースを作り出す。

後方の枚数調整でボール保持を安定させると、CBのクバルシやエリック・ガルシアは、こうした前線の動きに合わせて鋭いパスを供給することができる。

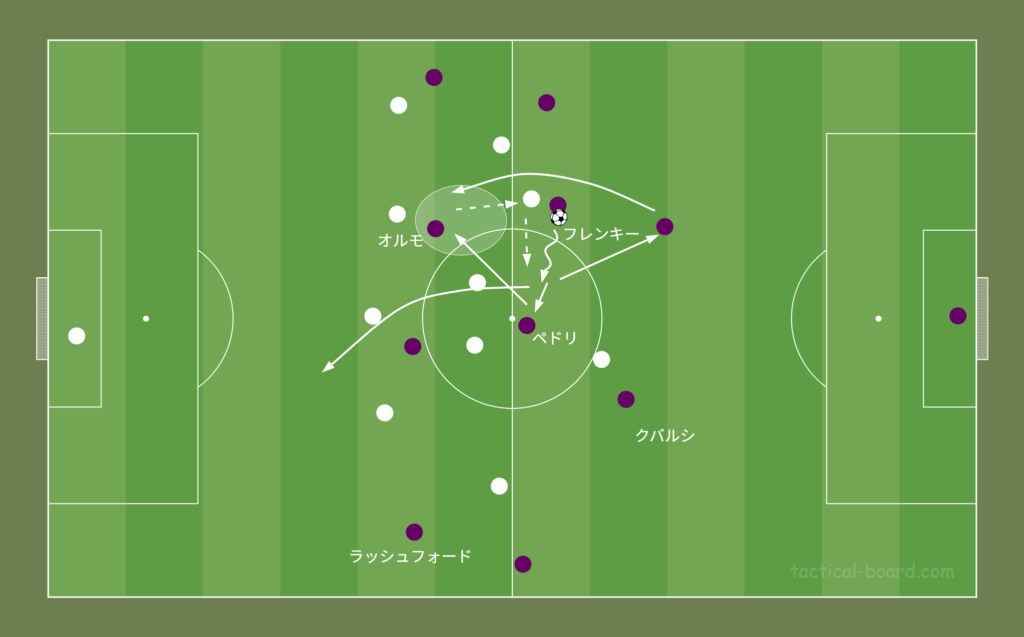

後方の選手、特にSBのクンデや、CHのフレンキーやペドリは、敵の中盤5枚を通過するために横向きのドリブルも用いる。横向きのドリブルに対し、アプローチに出た選手はどこまでついていくかという判断に迫られる。ついていけば、自身の後方にスペースが生まれ、斜めのパスを通される可能性がある。ついていかなければ、ボールホルダーがフリーとなるため裏やサイドへのロブパスという選択肢を与えることとなる。

CHはDFラインに降りる動きだけでなく、前方に抜ける等の囮としても広範に動く傾向が強い。ペドリがアンカー位置に降りて敵CHを釣り出し、CBからの楔のコースを空ける。

右SBのクンデがボールを保持している際、右CHのフレンキーがサイドに抜けて、逆CHのペドリを経由して前線にパスを送り込む動き等はよく見られる。

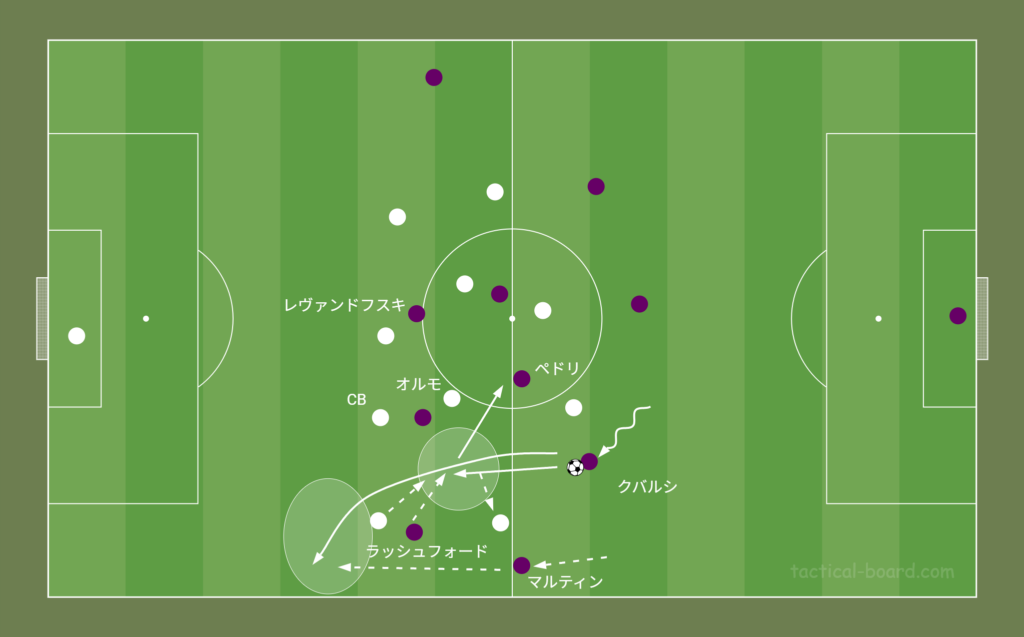

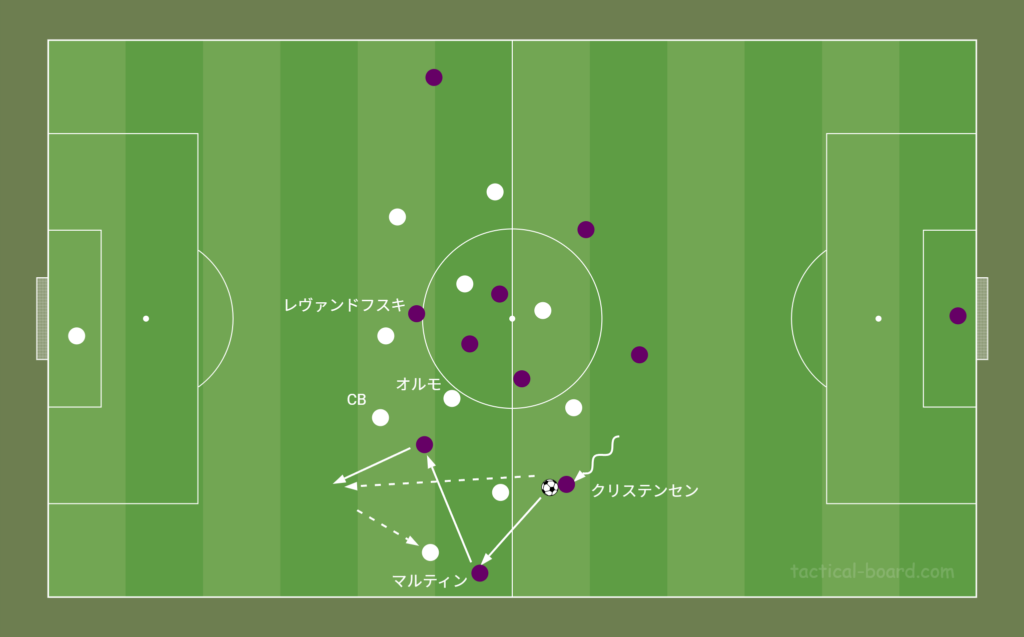

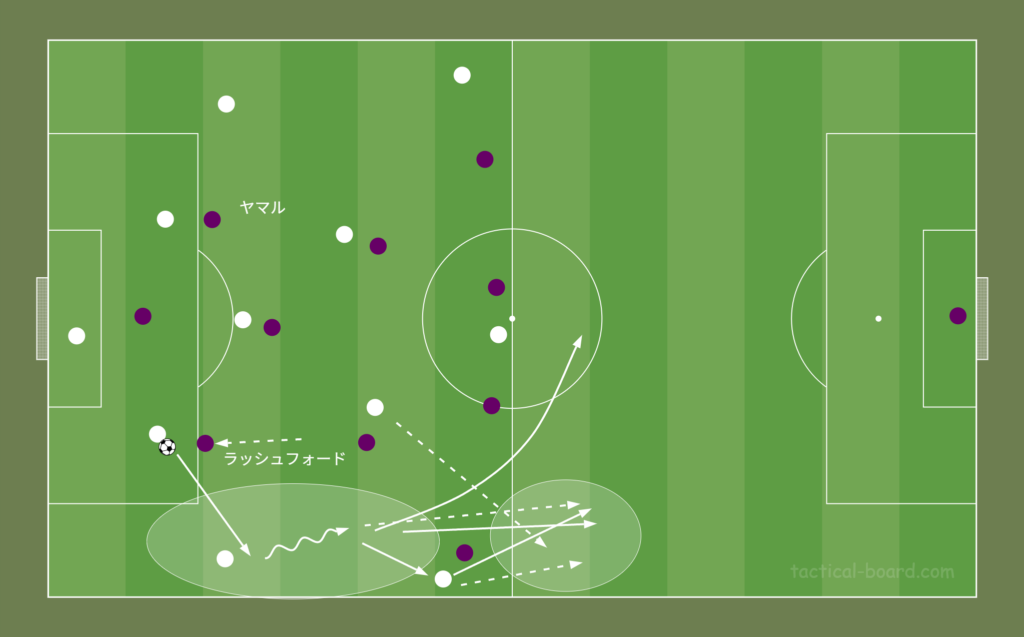

左サイドでは、CBのドライブに合わせて、WGのラッシュフォードが斜めに降りて相手のマークを外す動きを見せる。この動きに相手がついてきて、サイドにスペースが空けば、SBのバルデやマルティンが前進するという、ローテーションを見せる。いずれもタイミングが良く、マルティンはハーフスペースへ移動してラッシュフォードへのマークを薄れさせる等の動きでも存在感を見せている。

CBへの対応が緩ければ、CBはドライブ、もしくは味方に捌いてそのままペナルティエリア付近まで前進していくことも可能だ。

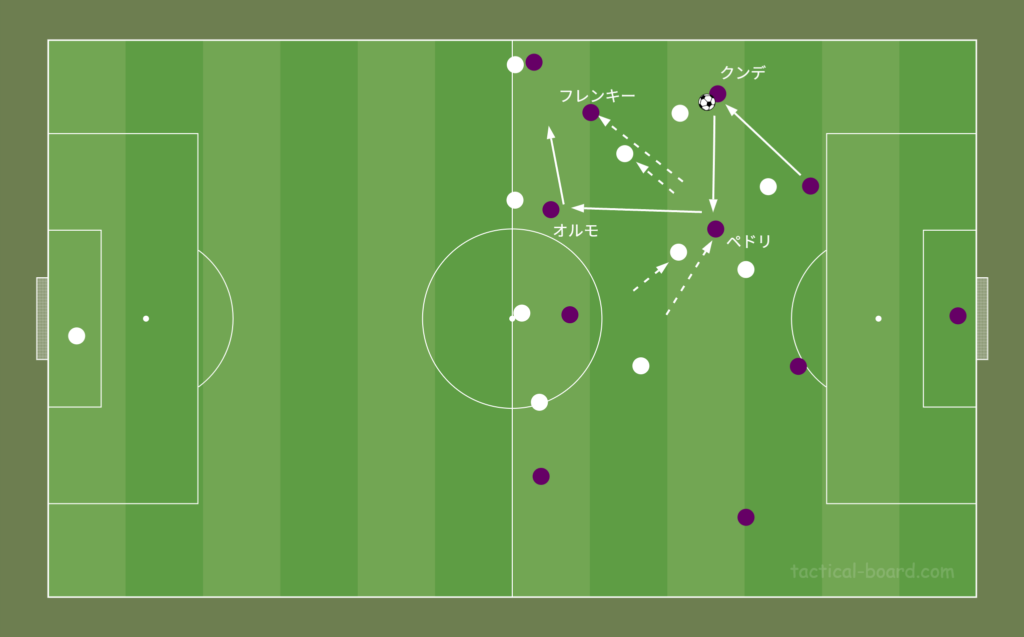

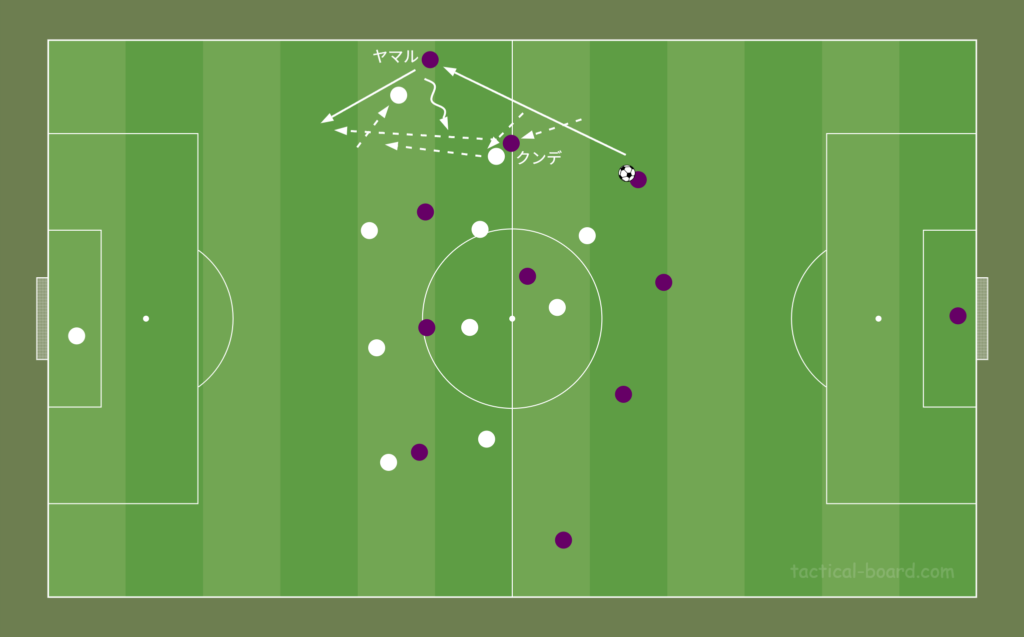

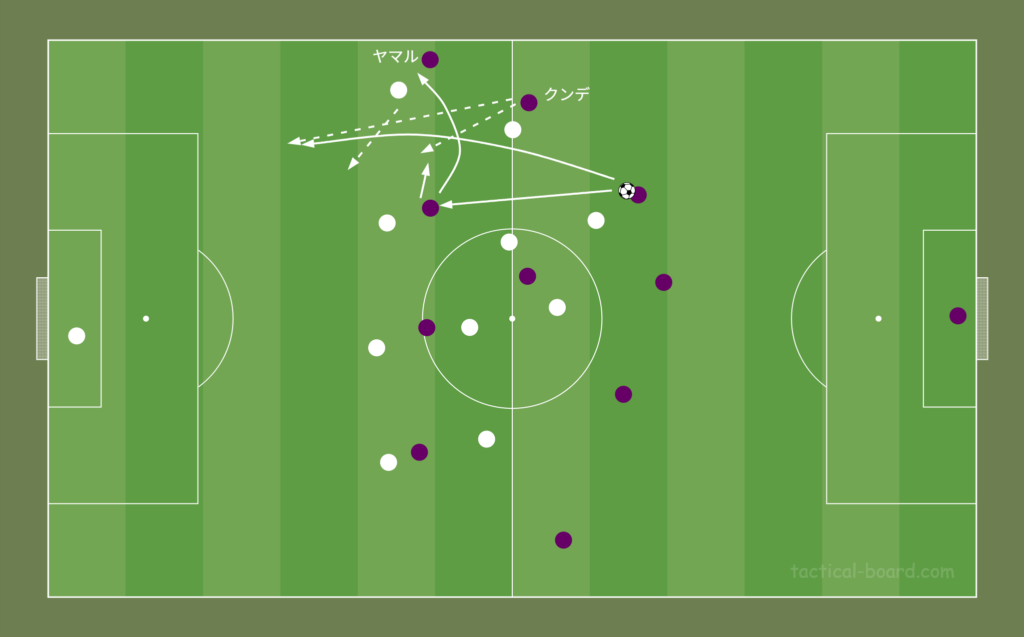

右サイドでは、SBのクンデが内、WGのヤマルが外という関係性で敵陣攻略を図るケースが多い。クンデは敵中盤の脇にポジションを取り、斜めにチャンネルへと抜ける動きを見せる。高さとレーンを変えるこの動きは、マークの受け渡しが難しく、ヤマルのサポートと同時に自身もチャンスに顔を出すことができる。

CBがボールを持つタイミングで抜けると、相手のSHが絞るため、ヤマルへのパスコースが空きやすい。逆にヤマルが張っているため、クンデの動きに誰もついていかなければ、大きく空いたチャンネルを陥れることも可能だ。

CHからトップ下に楔が入るタイミングでこの動きを見せると、同様に、相手SBのリアクションに応じて、自身かヤマルが空くこととなる。

ヤマルにパスが入るタイミングでインサイドを抜けると、ヤマルのカットインのコース及び、パスの選択肢を作り出すことが可能となる。

クンデの攻撃参加はタイミングも良さも相まって、相手に捕まりにくいものとなっている。クラシコでは終盤に決定機を迎える見事なランニングも見せた。

以上のように、バルセロナは、後方での優位性の創出と前線でのローテーション攻撃により、ロジカルな前進を見せている。

バルセロナのサッカーが抱える構造的な矛盾

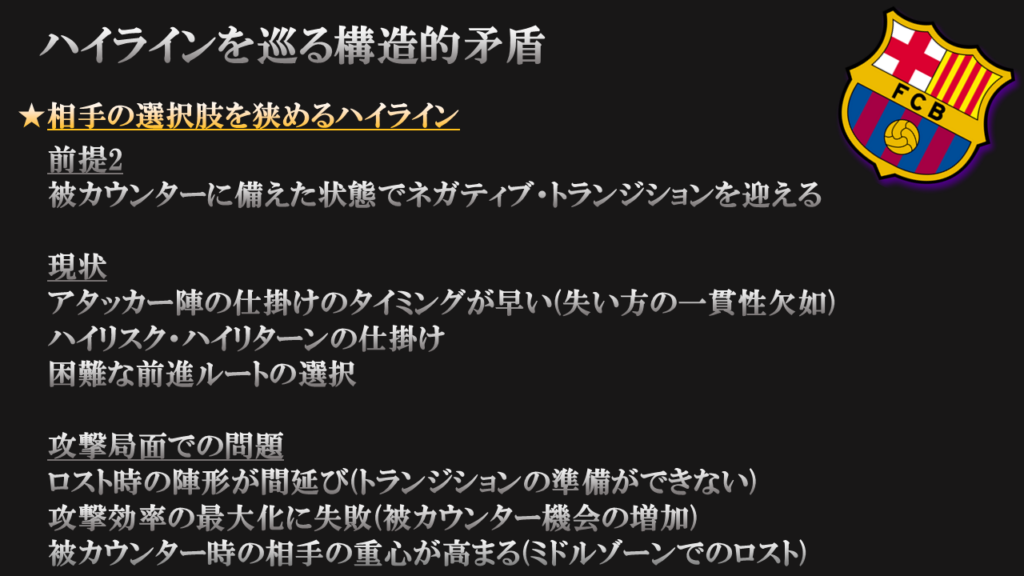

バルセロナのDFラインは非常に高い位置に設定されている。相手の攻撃の選択肢を狭めることとなるが、DFライン背後の広大なスペースを突かれるリスクを伴う。そのため、リスクヘッジは万全である必要がある。

背後にボールを送り込まれないためには、ボールホルダーへのプレッシャーと、ネガティブ・トランジションを迎える際の状態に注意を払う必要がある。しかしバルセロナでは、現状このどちらも欠けている状態となっている。

ハイラインを維持するために背後への危険なパスを出させないためには、ボールホルダーをフリーにしないことが重要となる。ボールホルダーをフリーにすると、精度の高いパスを送ることができるとともに、2列目、3列目の選手が抜け出す時間を与えることとなる。

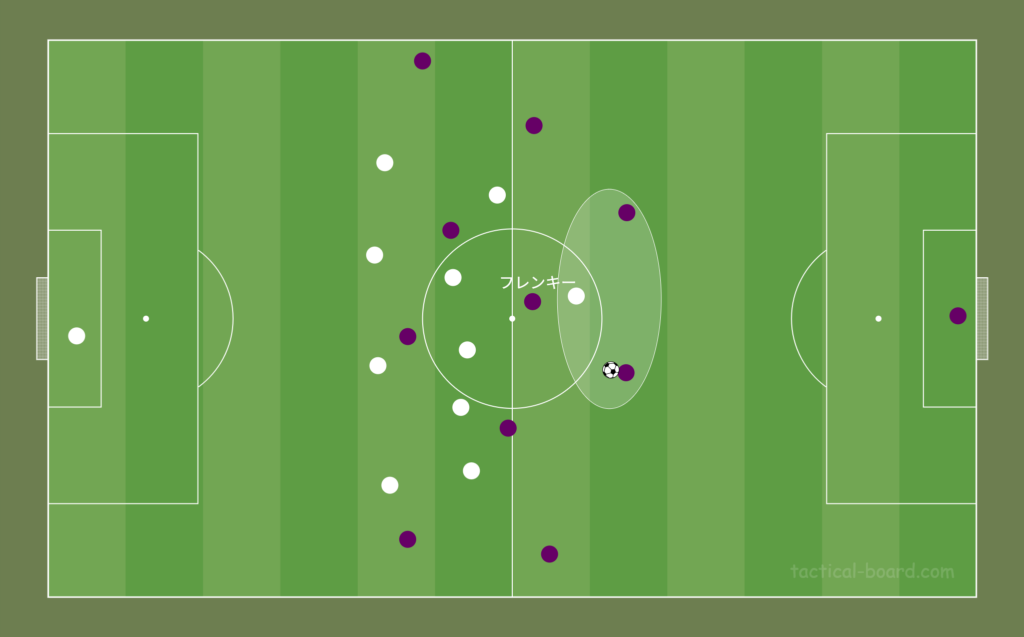

バルセロナの守備では、SBの手前にスペースが生まれ、時間を与えやすい構造となっている。バルセロナは4バックの相手にプレスをかける際、SHのラッシュフォードやヤマルがCBへとプレスをかける。この時、パスコースに制限をかけずにまっすぐプレスをかけるため、SBがフリーとなる。バルセロナはこのエリアにプレスをかけることができない。なぜなら、前線がパスコースを制限しないため、SBがプレスに出るタイミングを掴めないからだ。

このSHとSBの間のスペースで時間を作られ、2列目や3列目の選手がスピードに乗った状態でハイラインの裏に侵入していくというシーンが多発している。後手を踏んでSBが対応に出ると、その背後を狙われる。CHが急いでカバーに出ていくが、逆ベクトルを取られて、中央へ展開される。

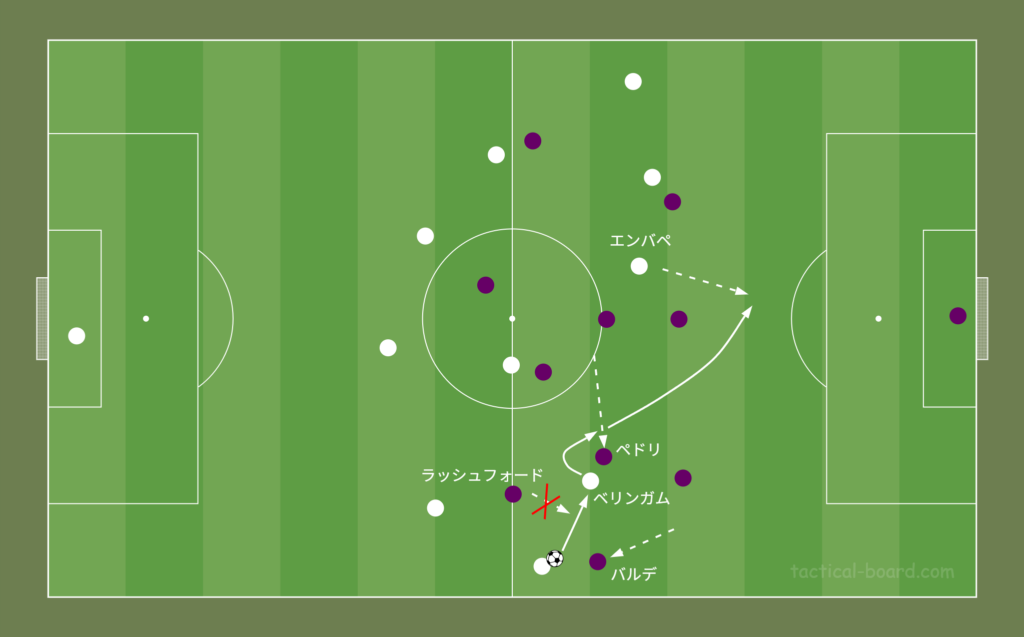

クラシコの1失点目のシーンは、まさにSBの手前のスペースを突かれた形だ。逆サイドからの展開に対し、SBバルデが対応に出る際、ラッシュフォードは中央のプロテクトを行わない。アーセナルのような守備の堅いチームであれば、必ず中央をプロテクトし、そもそもベリンガムにパスを出されないように対応する。

ベリンガムにパスが渡ると、CHのペドリが急いでスライドして対応に向かう。しかし、そのスライドの勢いを利用され、中央にいなされる。ベリンガムが前を向くと、当然CFのエンバペが背後に抜け出す。前を向かれた時点でラインを下げるようにコントロールされることが無いため、失点に繋がってしまう。

サイド深い位置に侵入された場合、DF陣は急いでゴール前を固めに戻る。フレンキーやペドリといったCH陣は、サイドのサポートに向かう。すると、DFラインの手前にフィルターがかからないため、マイナスクロスに全く対応できない状態となる。

ヤマルやラッシュフォード等SHは、低い位置まで戻ってサイドの守備を行うことも、絞って中央のプロテクトを行うこともしない。そのため、CHの守備負担は異様に大きくなる。しかし、ペドリもフレンキーも攻撃に特徴のある選手で、特別守備に優れた選手ではない。そのため、サイドのサポートに入っても、いなされるシーンが散見される。

セビージャは特に上手くバルセロナの弱点を突いて見せた。SHがCBにプレスに出るのを利用して、フリーのSBを活用し、サイドで時間を作り、後方の選手の追い越しでハイプレスを何度も破って見せた。

セビージャがバックパスを行うと、バルセロナのアタッカー陣、特にフェラン・トーレスは、後方の状態を見ることなくボールを追いかける。すると、後方との距離が開き、間延びする。間延びすればパスを繋いで前進しやすくなる。

また、フリーのSBに対し、クンデ等SB陣が前進すると、SB裏へのロングボールが選択される。この、GKのヴラホディモスから左WGのバルガスへのロングボールも、効果的に収まることとなった。

さらに守備の面だけでなく、攻撃にも問題がある。各局面がシームレスに、相互に影響を与える現代サッカーにおいて、攻撃が守備に影響を与えるのは必然だ。

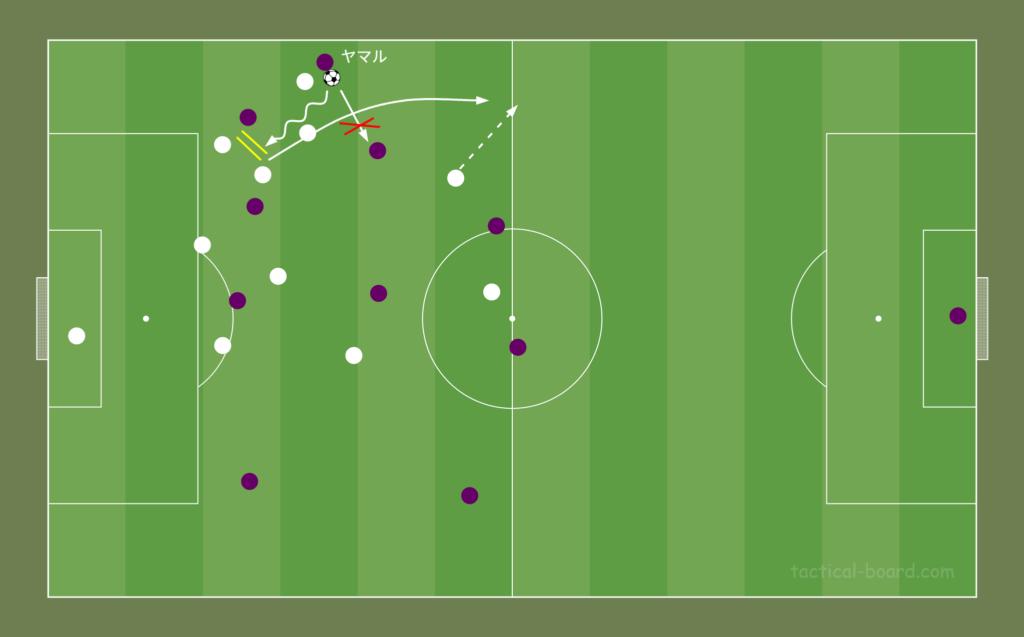

バルセロナは良い形でネガティブ・トランジションを迎えることができていない。ヤマルやラッシュフォードは、ドリブルで仕掛けるタイミングが早い。味方が押し上げる前に仕掛けてしまうため、ロストした場合の陣形は間延びした状態となる。

また、個人での突破が難しいシチュエーションや、中央でサポートする味方がフリーであっても、そこを使わずに仕掛ける傾向も強い。ヤマルほどのドリブルの持ち主であれば、ドリブルを成功させて決定機を作り出すこともできるが、当然仕掛けの数だけエラーも発生する。ロブパスで味方の得点をアシストすることもできる多彩な逸材だが、ドリブルでの仕掛けに固執する感は否めない。

彼の才能は誰もが認めるところであるが、中央にはペドリが居る。オルモも居る。難しいシチュエーションでのドリブル突破で、弱点である被カウンターを受けるリスクが上がってしまうのであれば、中央でフリーとなっているタレントを活かす。

その方が、総合的に見てチームにとってはプラスに働くだろう。ドリブル突破が難しく、自身が苦しいから中を使うのではなく、自身にマークが集まることでフリーになる味方に素早く預け、味方を楽にさせる。中を使うといってもそのニュアンスが異なり、後者のプレーが、トランジションを含むチームとしての総合力を引き上げる。

無理な仕掛けは、味方からネガティブ・トランジションに備える時間を奪い、広大なスペースを突かれてカウンターを浴びる原因となる。バルセロナのカウンターでの失点はリーグ最多だ。

この問題は、彼らアタッカー陣だけではない。ペドリやフレンキーといった、中盤の選手をはじめとしたチーム全体で、狭いスペースをこじあける必要のある難しい経路でゴールに迫る傾向が強い。シンプルに横パスを出せるシーンでも、フリック、ヒールキック、ターンを選択する。こうしたプレー選択を、相手を押し込む前に行う。

こういったプレー選択は当然ミスが起きやすく、被カウンターの機会が増える。さらには相手の重心を下げきる前にカウンターを浴びることとなるため、カウンターの起点の位置が高まり、守備対応が難しくなる。

逆に、相手を押し込んだ状態を作れた際は、危険なカウンターを浴びるケースが少なくなっている。また、相手の攻撃サイドを限定するようにプレスをかけることで、SBが前進しやすくなり、プレスをハメることができる。

クラシコでの得点シーンにおいても、サイドを限定したプレスが発動したことで、ショートカウンターを繰り出すことに成功している。

ハイラインを志向しているのにも関わらず、プレスのかけ方と、ボールの失い方の足並みがそろっていない。これこそが、フリック・バルセロナのサッカーの構造が抱える、大きな矛盾だ。各局面の繋がりに綻びがあると、各局面を逆境の中で迎えることとなる。

今後の展望

現在のバルセロナは、局面間での相互作用が薄く、構造的な矛盾を伴っている。これは、一朝一夕で修正できるものではない。そして、シャビ・アロンソを招聘したレアル・マドリードに後れを取る部分であるといえる。

ただし、次から次へとトップチームで活躍できる選手を輩出する下部組織の育成力と、突出した武器を持つ選手による得点能力は世界でも屈指だ。

つまり、論理的、構造的な部分から良い意味で外れた、想像を超える要素。そして即座に判断のつかない長期的な、将来的な部分に強みを持っているといえる。

一見すると厳しい試合を強いられるであろう、CL制覇を目指す強豪との試合であっても、予想のできないような勝ち筋を見せる可能性を十分に秘めている。

いかにして構造的な矛盾と向き合うのか、予測不能のバルセロナの今後に注目である。

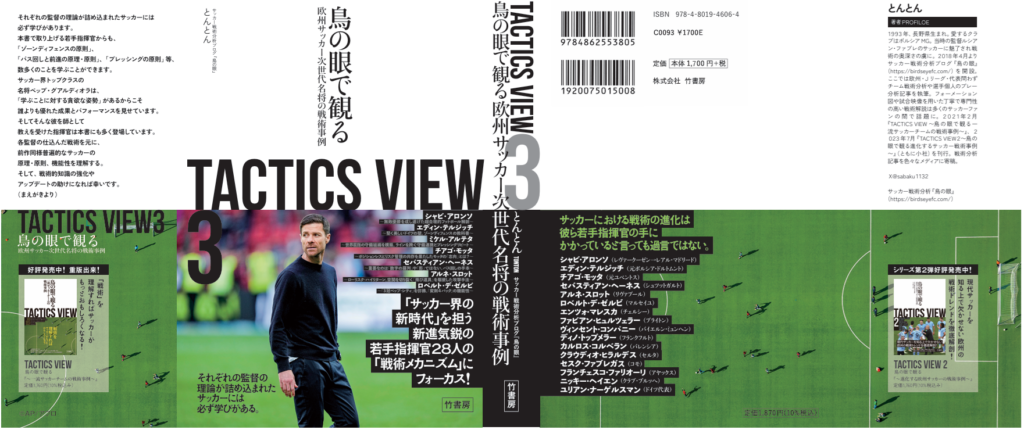

欧州各チームの指揮官が採用する戦術や、局面間の相互作用と構造については、概要欄のリンクに記載された、2025年8月29日発売の書籍にて。

28人もの若手指揮官の戦術と、サッカーの原理・原則を学ぶことのできる一冊となっています。ぜひお手に取ってみてください!!