24/25シーズン、プレミアリーグ覇者・スロット率いるリヴァプール。

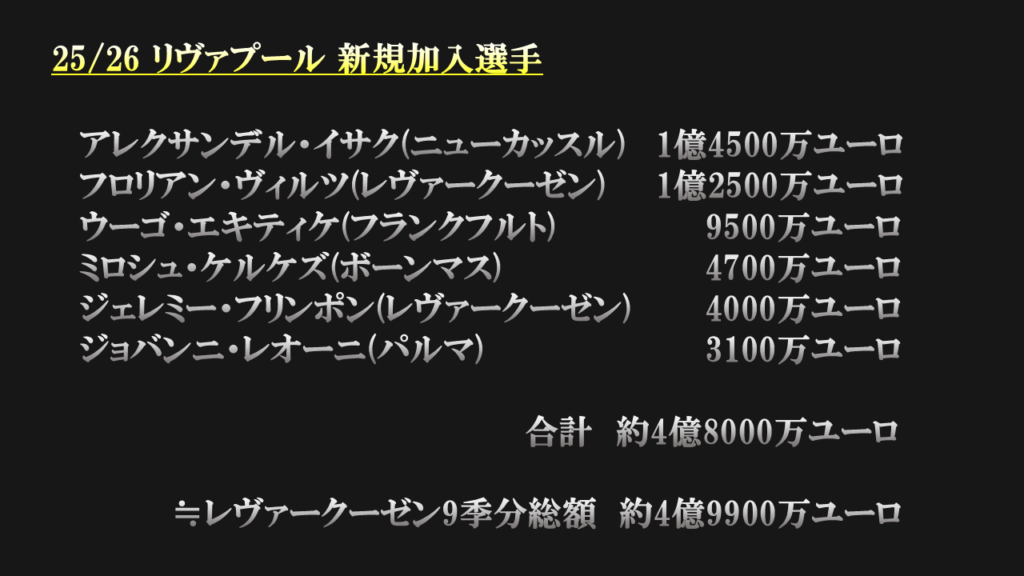

彼らは25年夏、約4億8000万ユーロもの巨額の資金を投じ、多くの新戦力を迎え入れ、大きな変化を見せた。

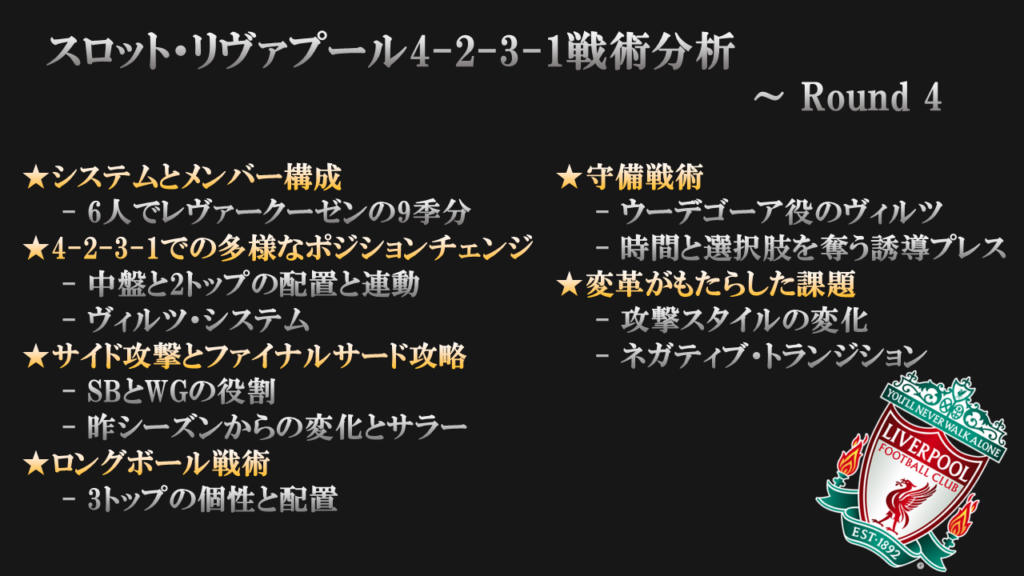

今回の動画では、25/26シーズンのスロット・リヴァプールの変化と戦術にフォーカスしていく。

システムとメンバー構成

25年夏、リヴァプールは巨額の資金を投じ、多くの新戦力を迎え入れた。

1億4500万ユーロでイサク、1億2500万ユーロでヴィルツ、9500万ユーロでエキティケ、4700万ユーロでケルケズ、4000万ユーロでフリンポン、3100万ユーロでレオーニを獲得。その合計額は、約4億8000万ユーロ。

移籍金の急騰という背景もあるが、この6人の移籍金は、ヴィルツやフリンポンの移籍元であるレヴァークーゼンが、今夏を除いた過去9シーズンで獲得した選手の移籍金総額とおおよそ同じ金額である。

彼らの補強により、攻撃のスタイルに大きな変化が起きた。昨シーズンはSBにアーノルドやロバートソンが起用され、ハーフスペース後方からクロスを上げるシンプルかつ強力な攻撃を備えていた。

対して今シーズンはフリンポン、ケルケズという、より機動力に長けたプレイヤーが獲得され、トップ下には中盤のギャップで活きるヴィルツが起用されるようになった。

これにより、攻撃には流動性が増すこととなった。両SBは果敢に攻撃に加わり、中盤は頻繁にローテーションを行う。

飛び道具の活用から流動性へ。この攻撃スタイルの変化が、リヴァプールに様々な影響をもたらしている。

4-2-3-1での多様なポジションチェンジ

ヴィルツの加入により4-3-3から4-2-3-1へとマイナーチェンジを見せるリヴァプール。この変化により、中盤でのポジションチェンジが活性化した。ヴィルツを中心とし、ヴィルツとエキティケの新加入コンビ、そしてヴィルツとマクアリスターの技巧派中盤コンビに顕著に見られる。

主にマクアリスターとショボスライが担う2CHは、基本的に1レーン以上離れた位置を取ることはないよう、近い距離感を維持する。

これに対してヴィルツは2CHを補佐しつつ、かつ相手の守備のギャップに入りこむようにポジションを取る。主には敵SHとCHの間、敵2CH間、ボールと反対サイドのハーフスペースだ。

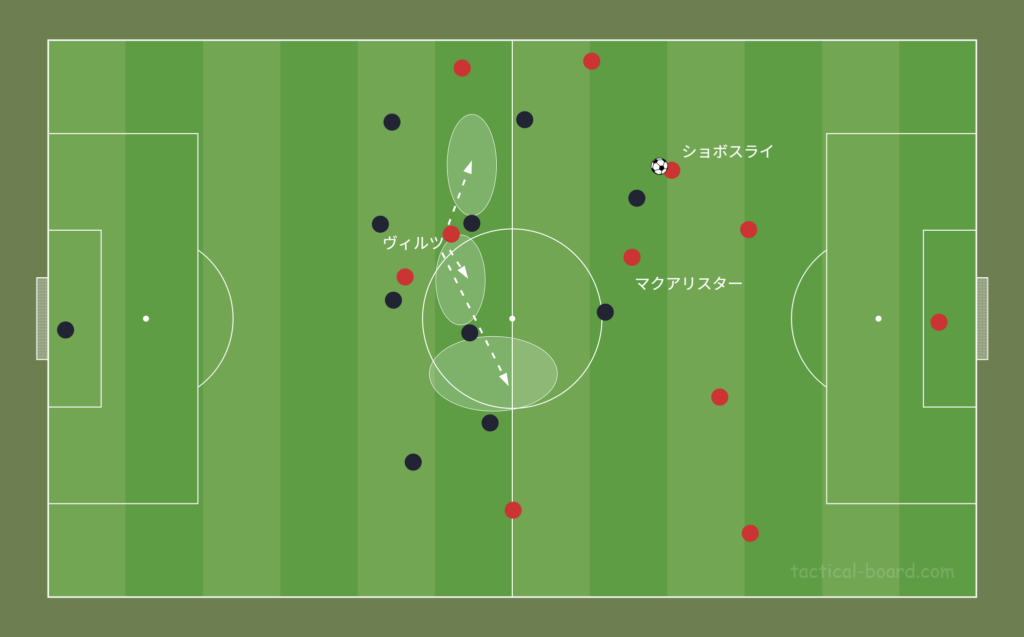

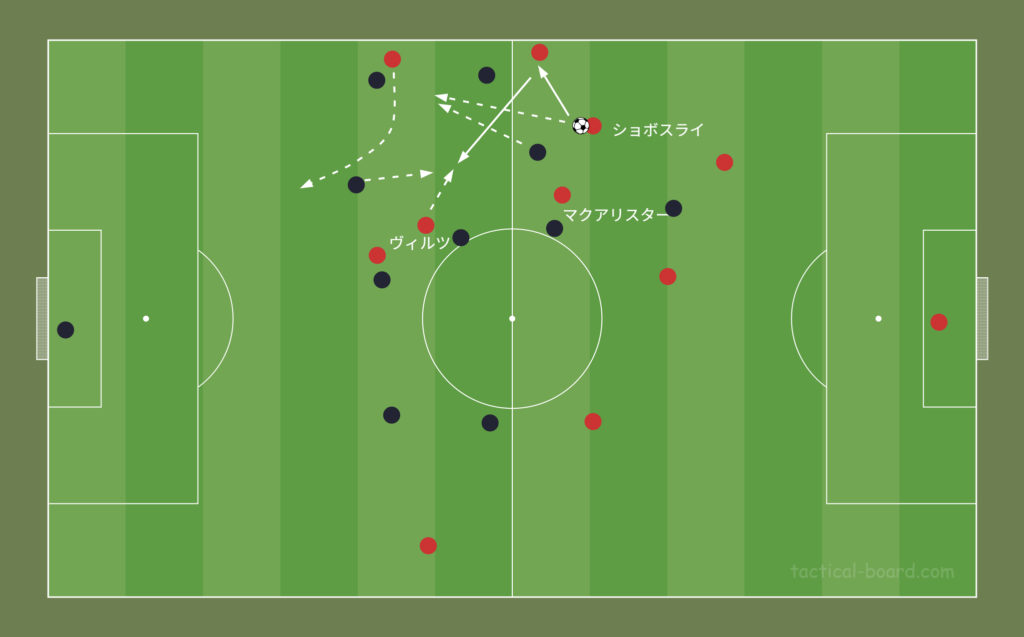

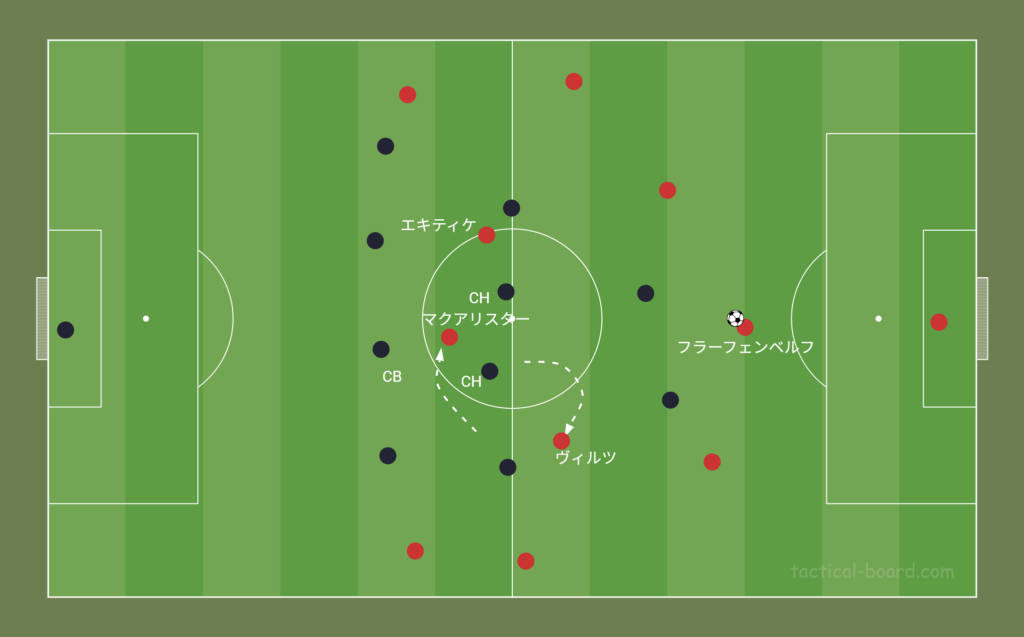

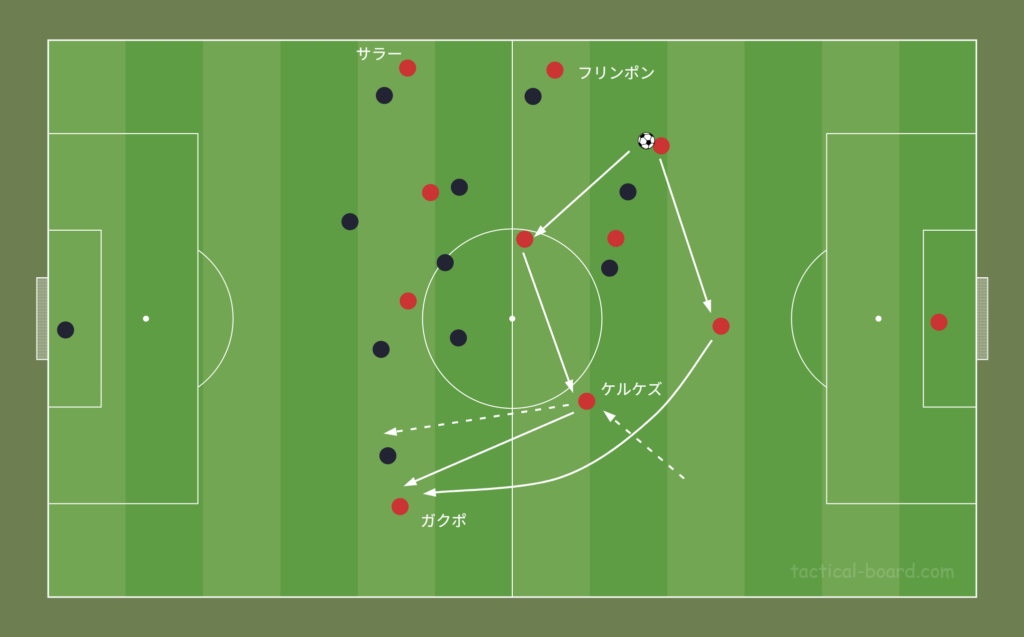

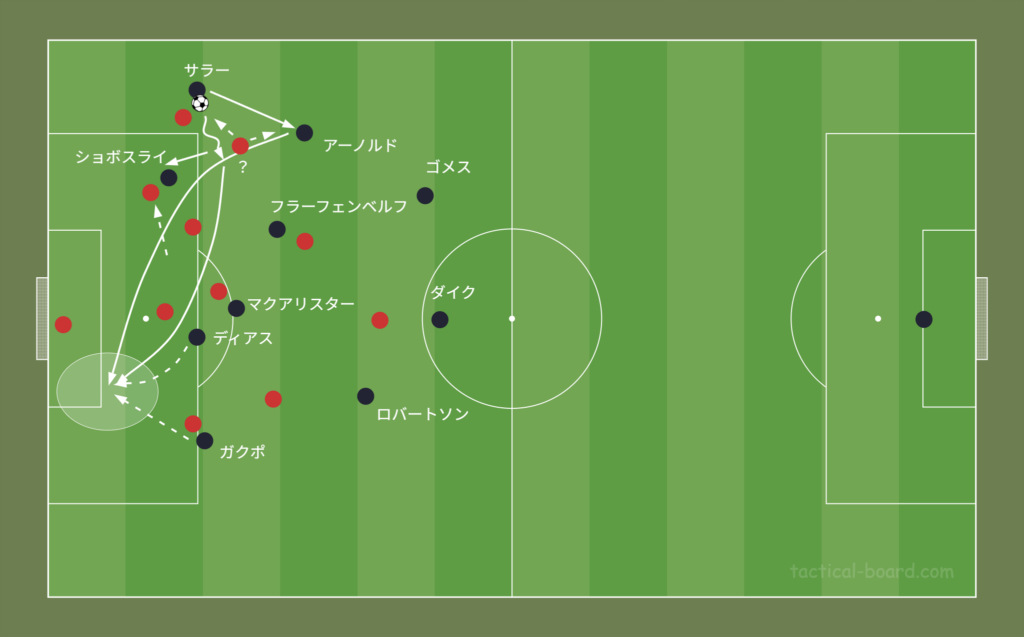

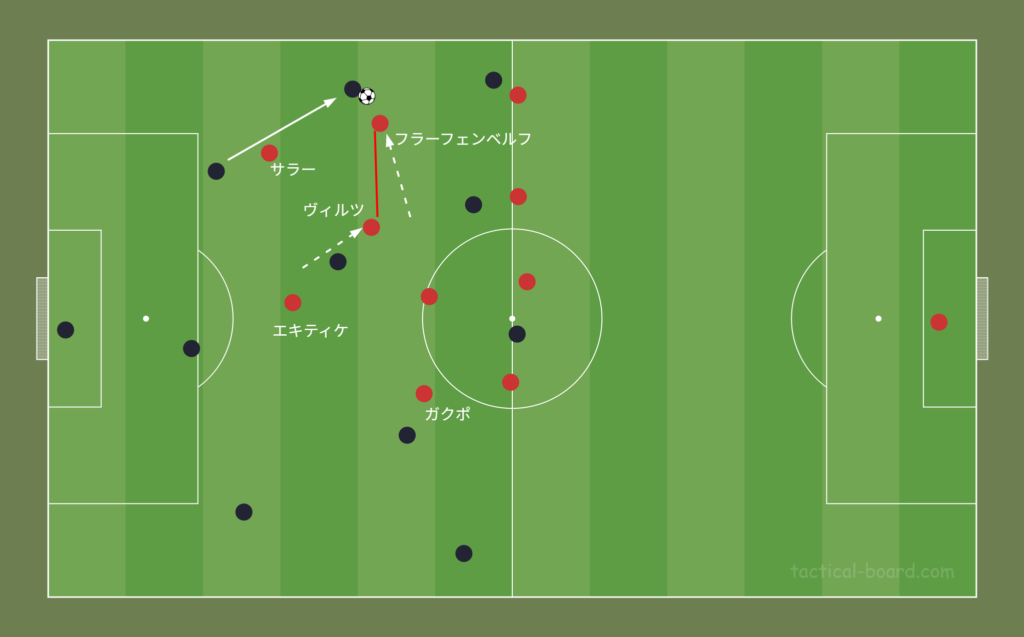

25-26シーズン、リヴァプールにとっての初ゴールとなった1節ボーンマス戦の先制点を見てみる。4-4-2で守るボーンマスに対して、リヴァプールはショボスライが敵2トップの脇に降り、マクアリスターがアンカー位置、ヴィルツが敵SHとCHの間に位置を取る。すると、マクアリスターに敵2トップの一角が、ヴィルツに敵CHがつくため、逆サイドにスペースができあがる。

逆サイドへの展開に伴う敵2トップのスライド、さらにはショボスライとマクアリスターの距離感を見て、ヴィルツはCHの間に降りてボールを呼び込む。ここでは敵CHが前進してヴィルツをケアするため、敵DFと中盤の間にギャップができる。するとCFのエキティケがこのスペースを察知して顔を出す。ボーンマスはCBが前進して対応に出るため、スペースが敵DFラインへと前進する。このスペースはWGのガクポも虎視眈々と狙っている。

さらに、ヴィルツもエキティケに連動してDFラインのスペースに流れ込んでいく。この動きに敵CHがそのままついていき、マクアリスターのサポートに入るショボスライにもう一方のCHがつくことで、中盤に大きなスペースが生まれた。

このヴィルツとエキティケが交互に作り出したスペースにエキティケが侵入し、DF1枚を躱してプレミア初ゴールを記録した。

複数人の連動によりスペースを連続的に作り出す、流動性にあふれたゴールであった。

リヴァプールが中盤で作った優位性を消すため、敵がCBを動員する場合、WGやヴィルツがその背後を突いていく。

その他にも様々な形での連動したポジションチェンジが見られる。

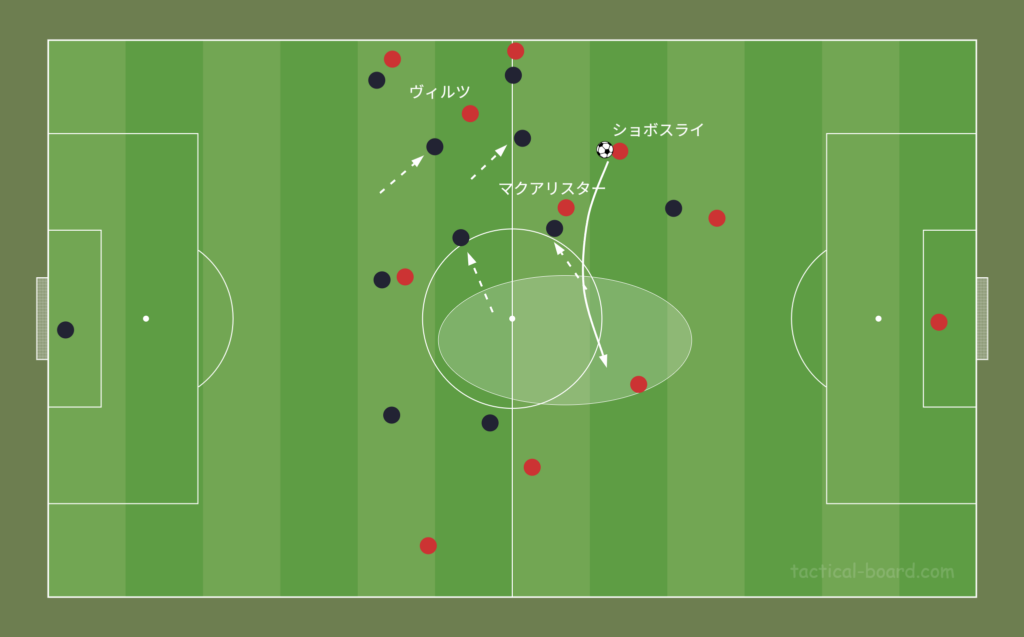

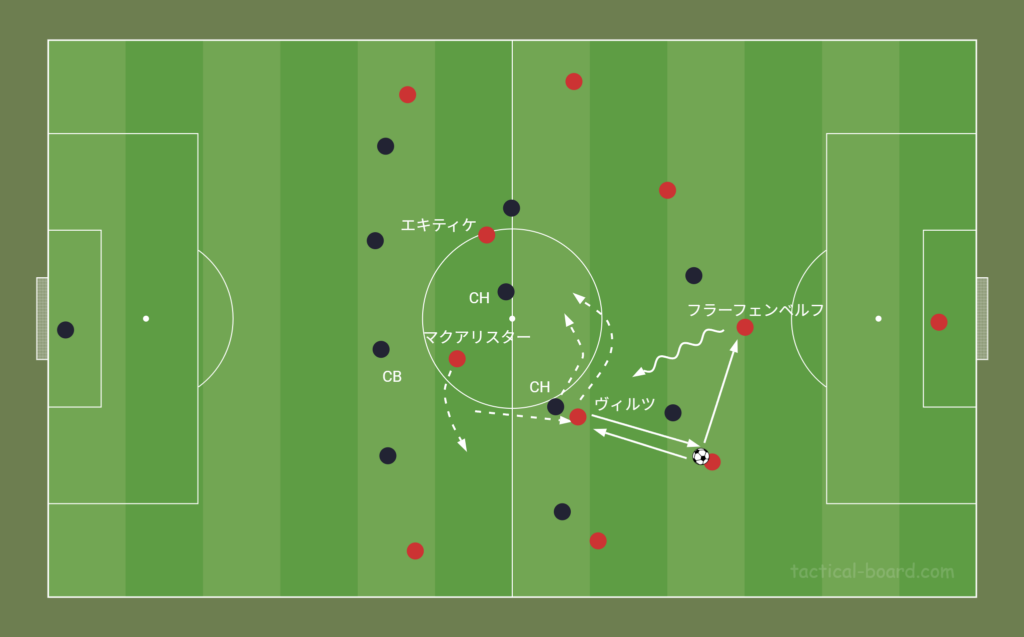

例えば、CHの抜け出しを基調としたポジションチェンジだ。CHが前方に抜けることで相手の中盤を押し込み、空いたスペースにヴィルツが降りて前進する形だ。

また、CHがWGの手前に流れることで敵のCHを外に引っ張り出し、空いたスペースでヴィルツが受けるパターンも見られる。当然、CHの移動に敵がついてこなければ、CHがフリーでボールを受けることができる。

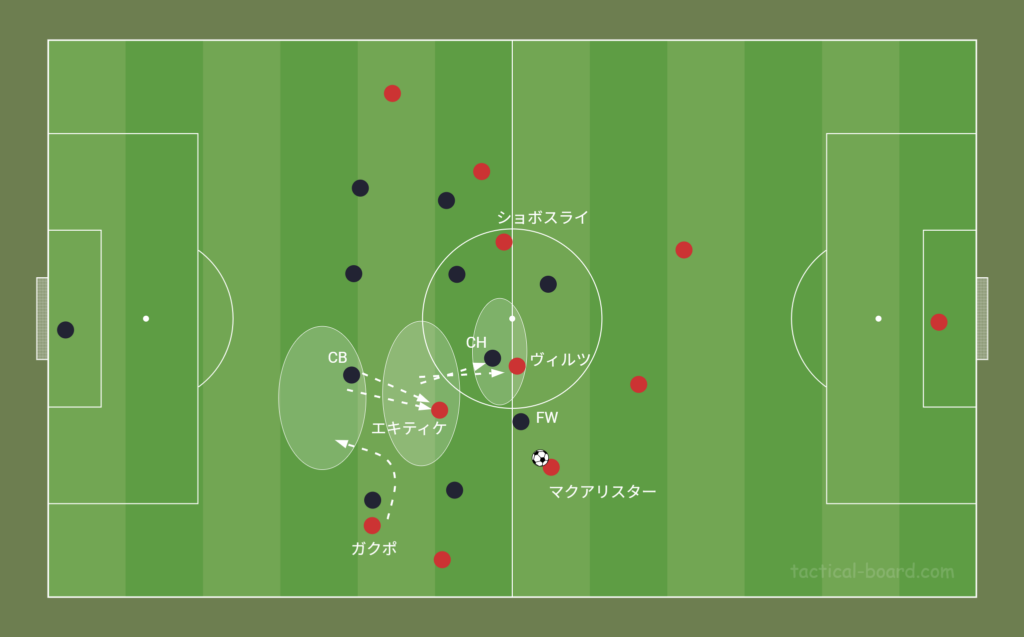

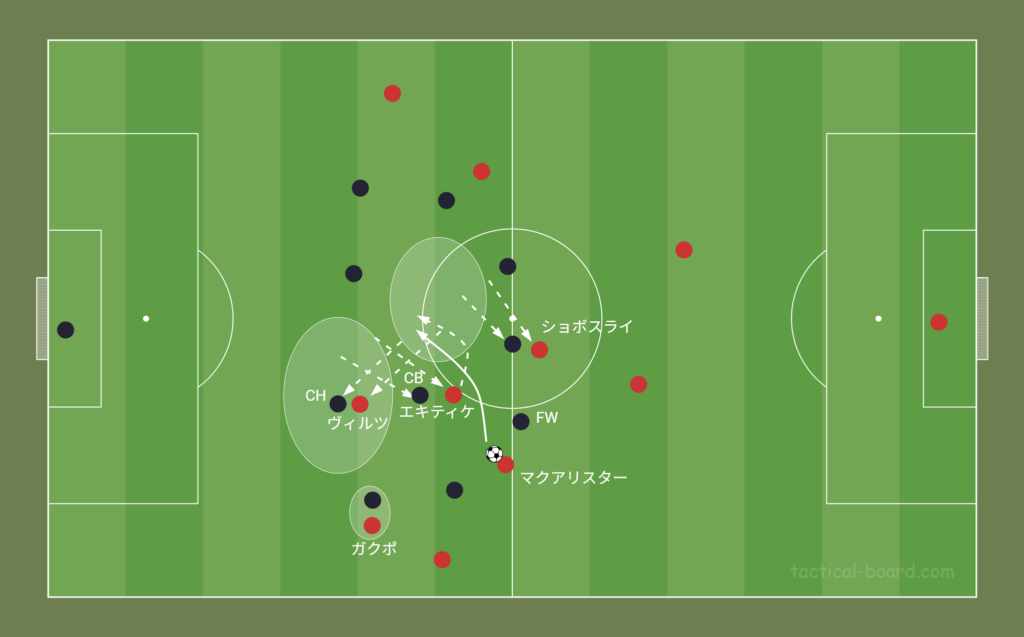

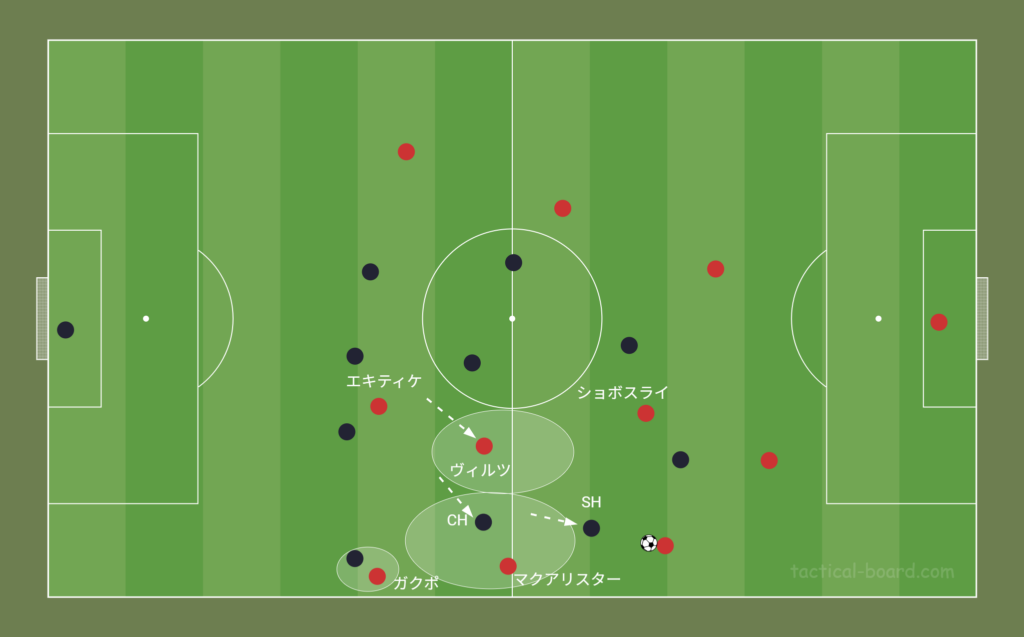

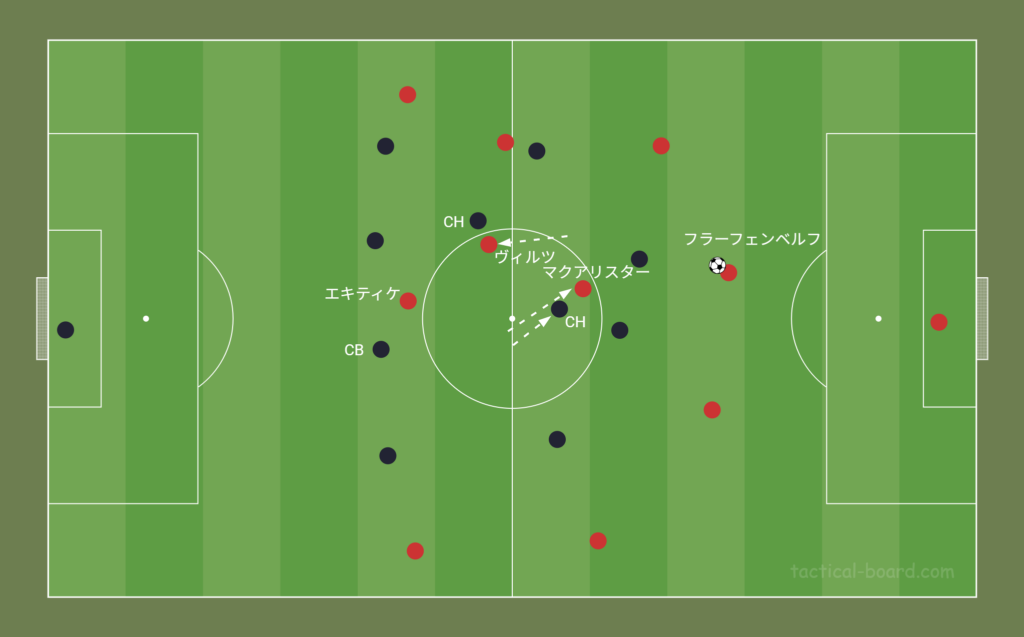

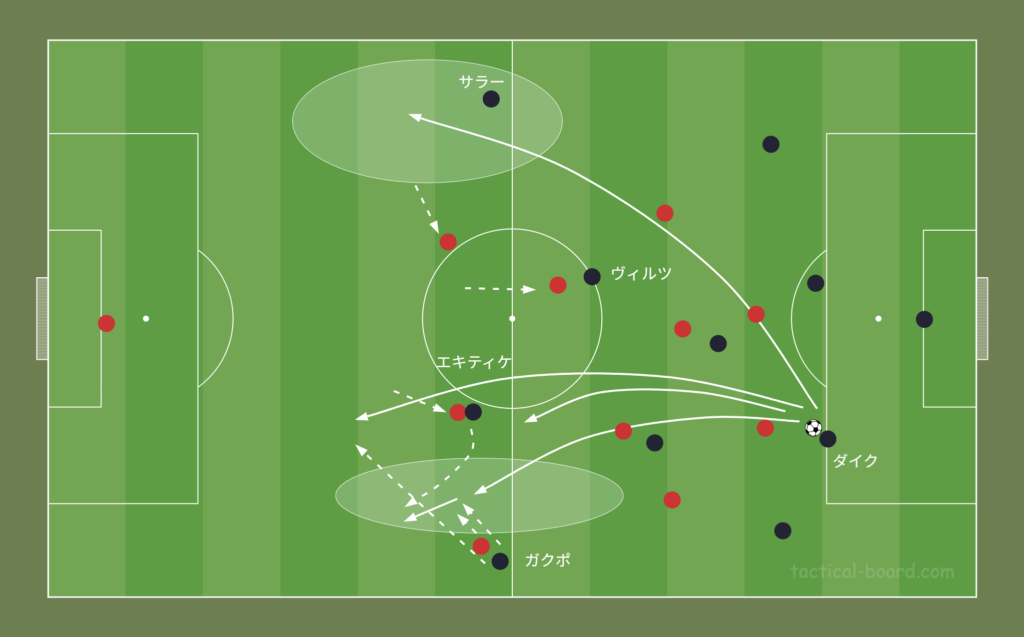

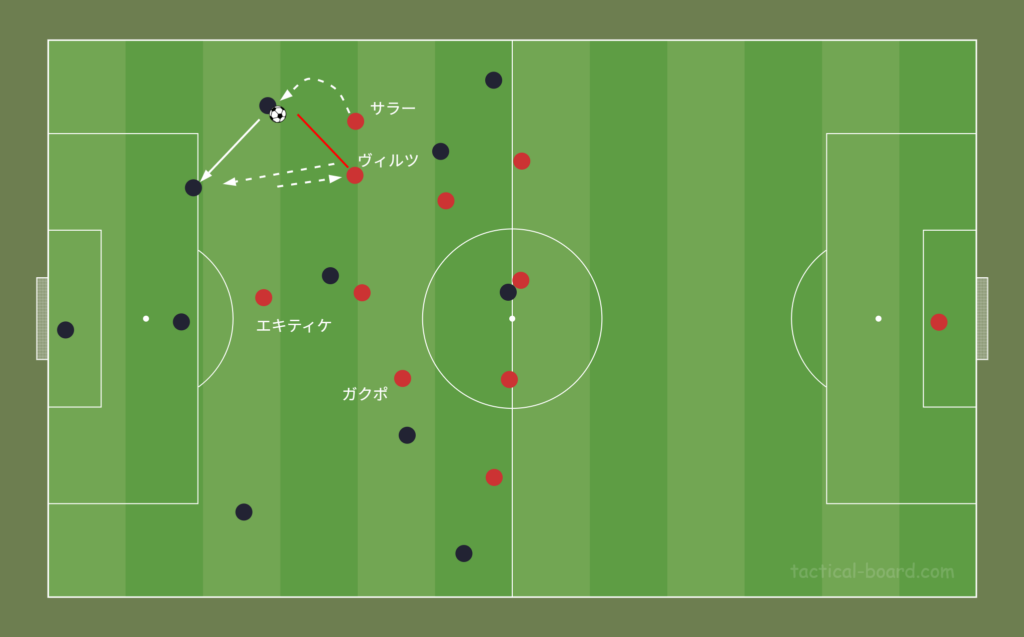

2CHの一角がDFラインに降りると、トップ下のヴィルツも連動して1列降りる。この動きに敵CHがついていくと、エキティケが敵CH間で顔を出し、ボールを呼び込む。これにCBが前進して対応すれば、ヴィルツはすかさずレーンチェンジをしつつ背後のスペースに移動を始める。

これに対してCHとCBが受け渡しを行う隙に、エキティケはヴィルツの元居たエリアにレーンを移す。そして再度ヴィルツがCH間で顔を出すように降りてボールを呼び込んでいく。エキティケとヴィルツの2トップがクルクルと位置を入れ替えながら連続的にボールを呼び込む連動性を見せている。

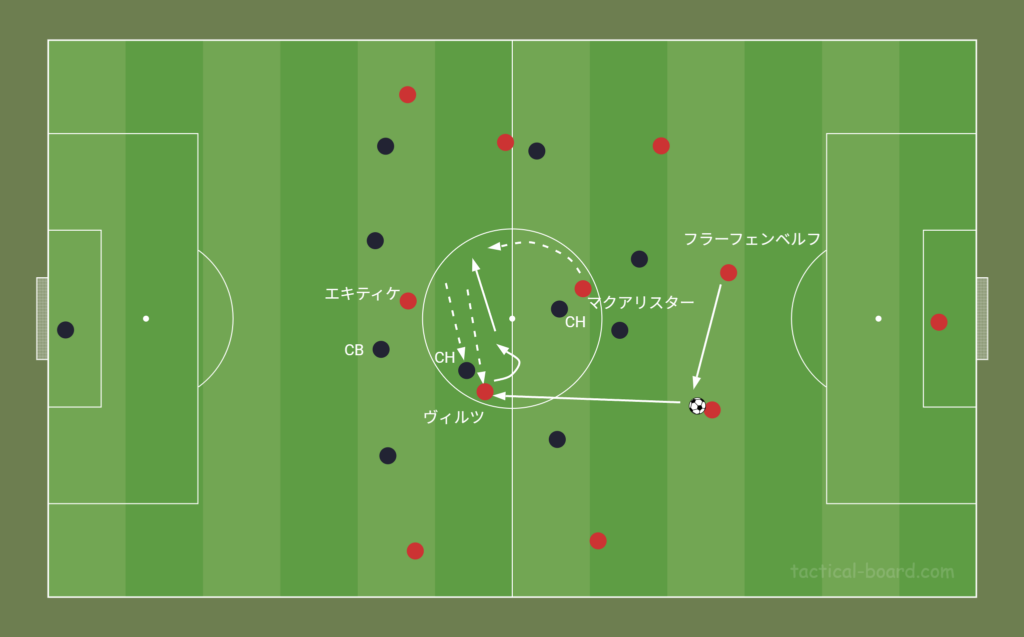

そして、これに対してCHのマクアリスターも連動する。降りたヴィルツが左に流れると、マクアリスターが敵の中盤背後で、中央にポジションを移動する。

再度ボールを受けたヴィルツが捌くと、彼は左から中央へとレーンチェンジを行う。その際にマクアリスターが左に移動してフリーとなる。

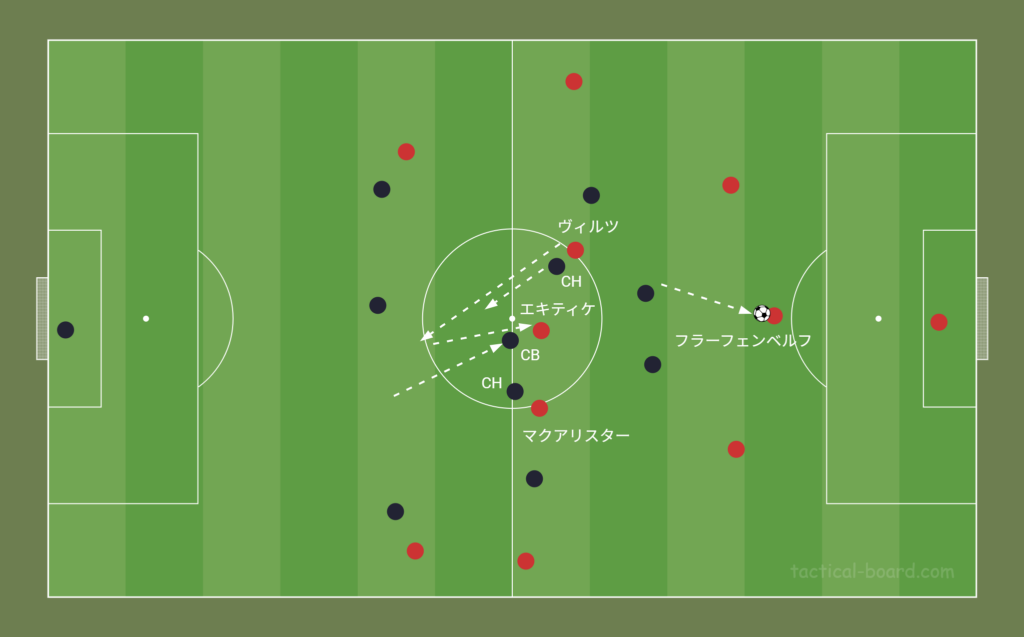

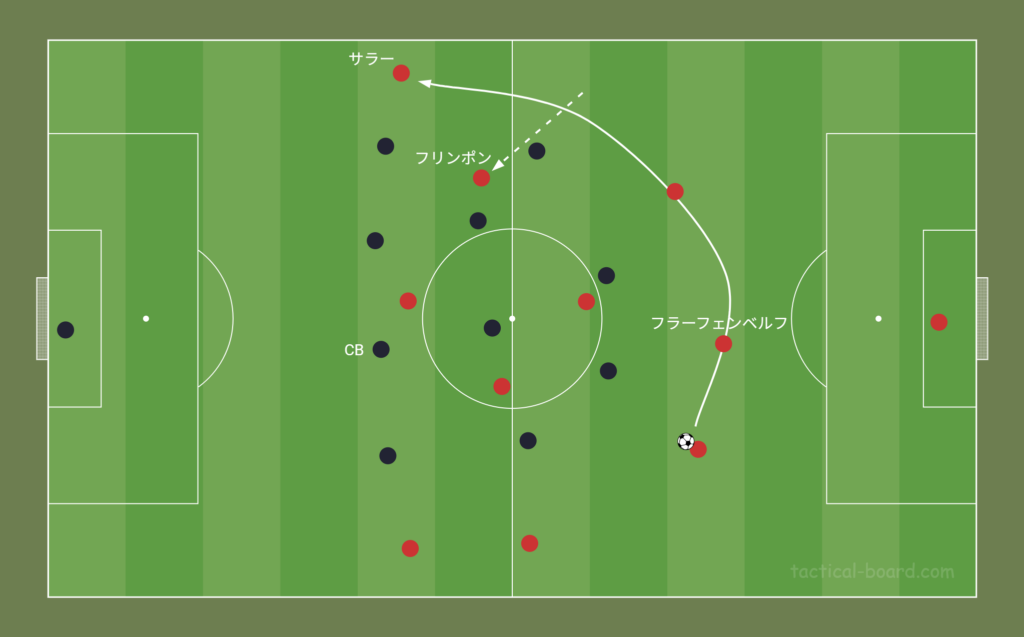

フラーフェンベルフが降りた状態で、マクアリスターとヴィルツが斜めの関係性を構築すると、相手のCHをマクアリスターに食いつかせることができる。2CHとしてはマストとなるこの関係性であるが、マクアリスターに食いつかせることで空くスペースはヴィルツが横移動で利用するシーンも多い。これに対してCHがそのままついてくれば、ヴィルツはそれを嘲笑うかのようにベクトルの逆を突き、マクアリスターへと繋いで前進を果たしていく。

エキティケとヴィルツ、ヴィルツとマクアリスター等中盤の選手が非常に高い連動性を示している。スペースを作り、利用する点においてまさに天才的であり、ヴィルツシステムと言っても過言ではない。それに連動できるマクアリスターもまた並外れたプレイヤーだ。

ただし、彼らの技量だけでは打開するに至らないケースもある。そんな時、隙ができればドリブルで1列目を越えることができる、推進力に長けたフラーフェンベルフの存在意義は非常に大きなものとなっている。

イサクは、ボールコントロールの正確性、そこからシュートに持ち込む技術はエキティケを上回るが、スペースの活用や連携はエキティケに分があり、起用法や進化に関しては今後の注目ポイントとなる。

サイドの選手の果たす役割

ピッチ中央にポジションを取る選手たちは非常に高い流動性を見せている。では、サイドの選手はどのように振舞っているのか?

まず、ガクポとサラーのWG陣は基本的に大きな移動をせず、サイドに張った状態で居ることが多い。サイドに張ることで相手DF陣を釘付けにし、DFラインにスペースができたら裏を狙う。サイドと裏を即座に陥れる彼らの働きにより、そちらを警戒する敵DFラインの手前にスペースができ、中盤の選手が流動的に動きやすくなる。

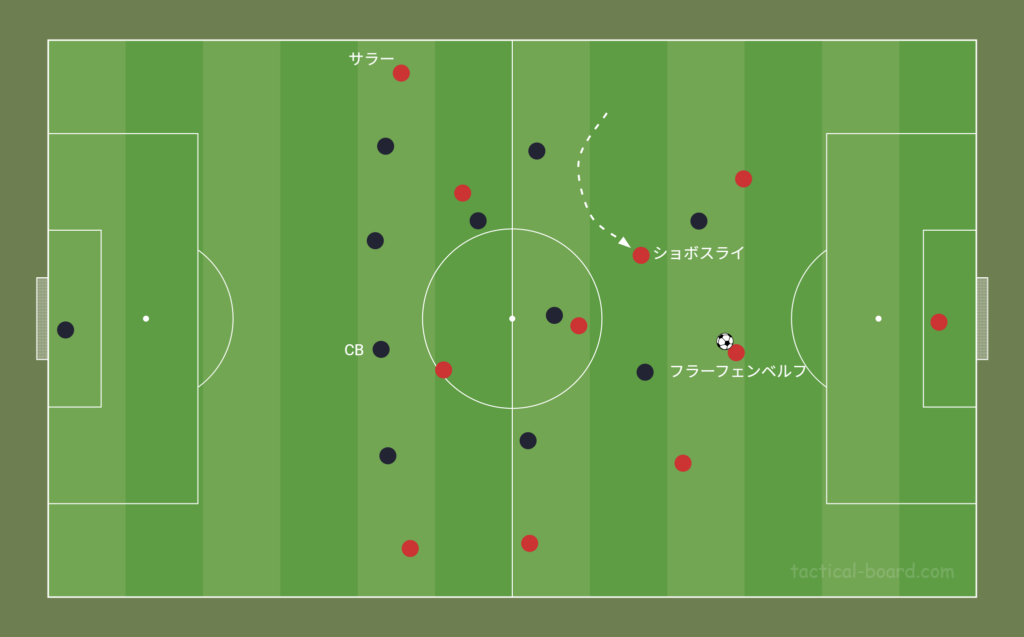

SBのケルケズは、ボールが逆サイドにある時はハーフスペースまで絞ってリンク役となり、フリンポンはより高めのIHのような位置、ショボスライは絞った位置からアンカーの位置に降りて組み立てに関与するケースが多い。

いずれの選手も、中盤・内側とリンクできるような配球を見せ、サイドで孤立して選択肢を狭めないようなプレーが多い。

ただし、ハーフスペース低めからのクロスという脅威は薄れることとなった。現状もケルケズが低い位置からアーリークロスを送ることはあるが、前任の2人に比べると精度は見劣りしてしまう。

ファイナルサードの攻略

リヴァプールは上述の流動的なポジションチェンジに加え、長いサイドチェンジも活用してファイナルサードへの進出を果たす。

ファイナルサードでは主に2パターンで攻略を図っていく。1つはエキティケやヴィルツのフリックやレイオフを活かした攻撃だ。主にピッチの中央で見られるプレーである。

もう1つがサイド攻撃だ。今季からサイドのメンバー構成が大幅に変わった。これまでアーノルドとロバートソンが担っていた位置にフリンポンとケルケズが入っている。

彼らは共に小柄でスピードに長けたタイプであり、ボールを持ったWGに対してインナーラップとオーバーラップの両方でサポートが可能だ。彼ら自身が抜け出してゴールに迫ることもあれば、彼らを囮にガクポやサラーといったWGがカットインからチャンスを演出することもできる。

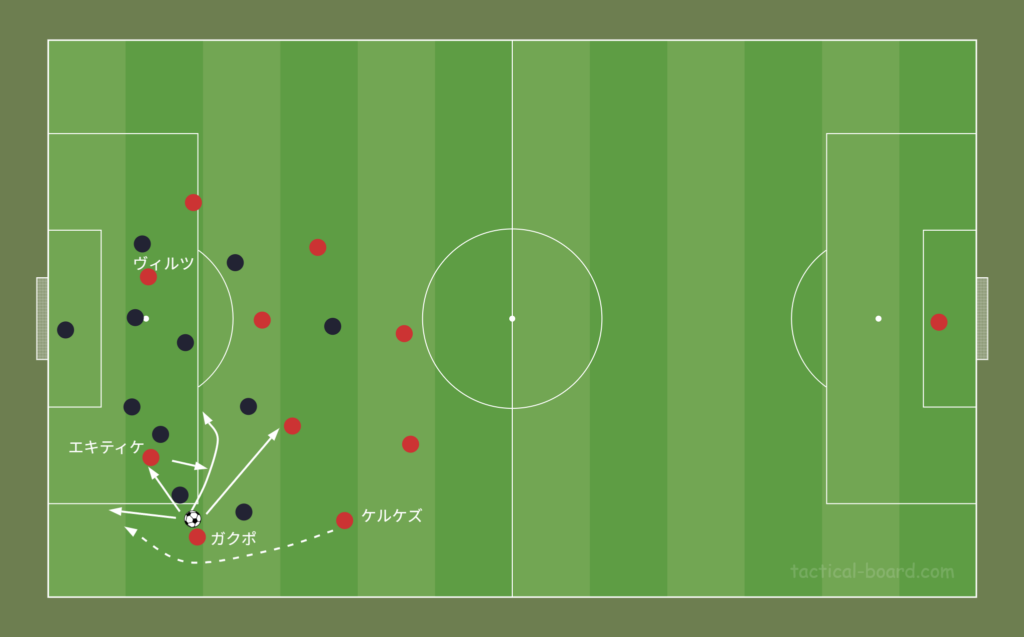

ボーンマス戦ではサイドでボールを収めたエキティケのポストプレーから、ガクポがカットインでゴールを奪っている。

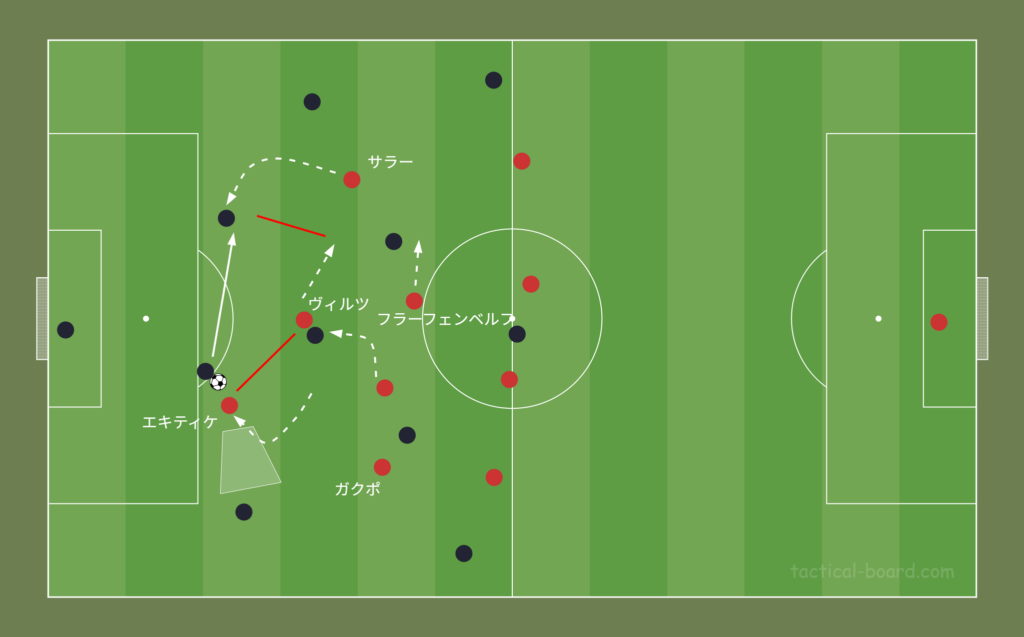

ただし、ガクポのカットインおよびそこから放たれるシュートやパスは昨季のサラーに比べるとまだ見劣りする。また、今季のサラーは連携の面で上手くいっておらず、昨季の輝きが失われている。アーノルドの退団により、彼との相乗効果が無くなったことも大きい。

例えば、サラーがボールを持つ際、後方でアーノルドが構えていれば、そこからアーリークロスをあげることができる。相手がアーノルドを警戒すれば、サラーへの警戒が緩む。さらにIHのショボスライがチャンネルに抜けることで、カットインのコースを空けることもできる。今季はサラーに対するチャンネルのサポートも不足しており、単独での打開を余儀なくされている。選択肢を複数持つ中での打開と、選択肢が限られた中での打開は、難易度に大きな差が生まれる。昨季のようなボールを受けた際の余裕が無い状態である。

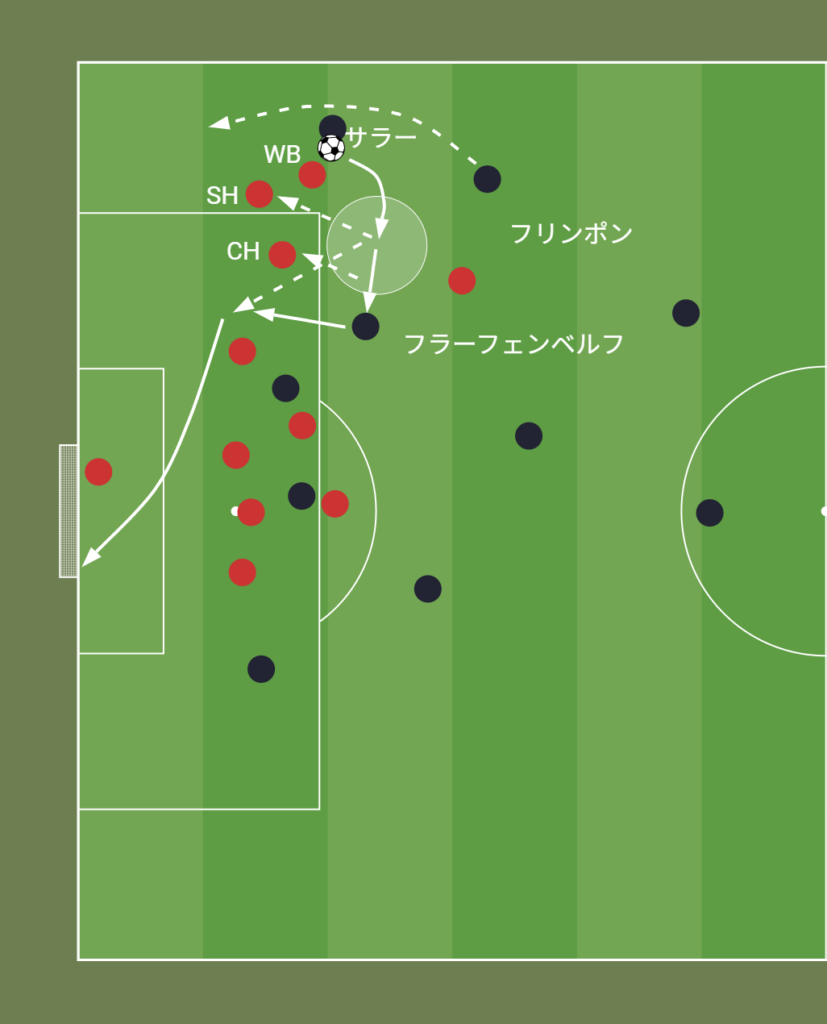

CL初戦となったアトレティコ・マドリード戦では、怪我から復帰したフリンポンがサラーの外を回ることで、5バックのアトレティコの泣きどころを突くことに成功。フリンポンが囮となり、マークの受け渡しを乱し、敵SHとCHを引きつけることで、サラーがカットインしやすい状況を作り出し、フラーフェンベルフとのワンツーからゴールが生まれている。

ターゲット豊富なロングボール戦術

リヴァプールは、相手のプレスが強い時にロングボールを選択肢に持つことができるのも強みだ。3トップ全員がターゲットとなることができる。

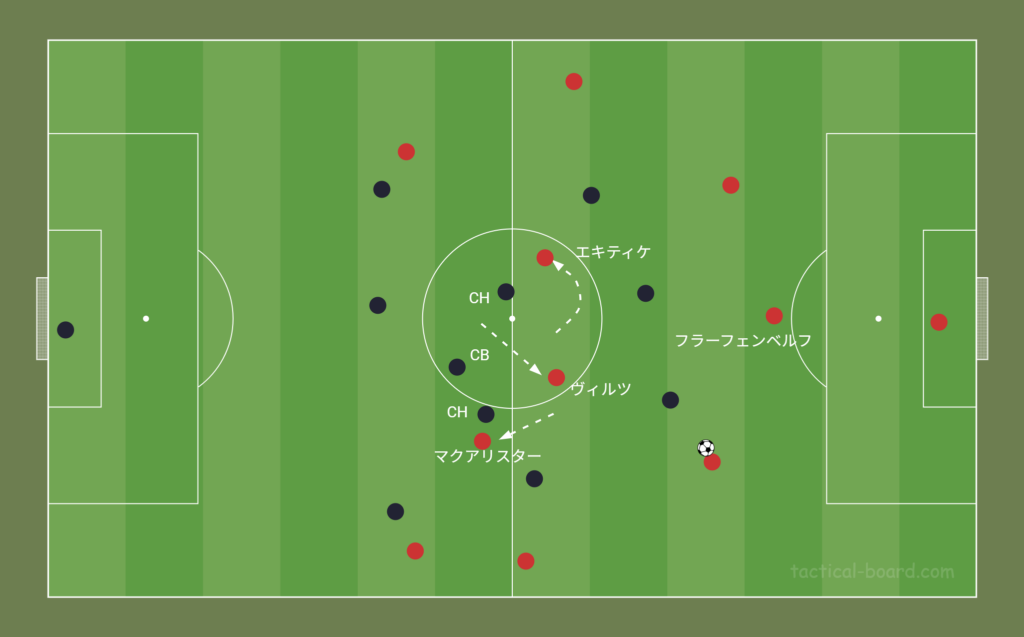

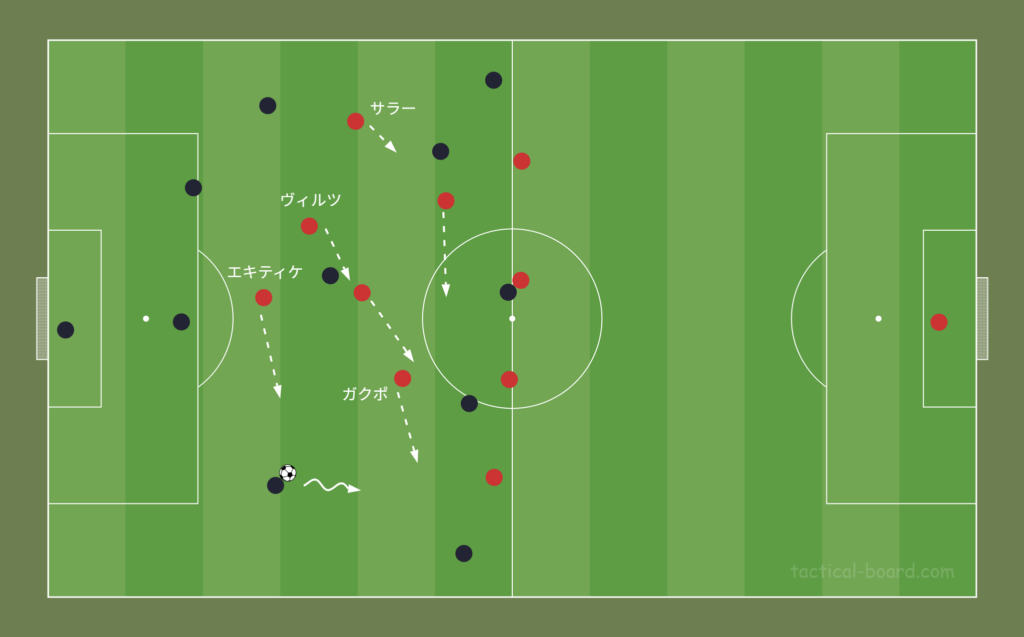

トップ下のヴィルツが降りながらハーフスペースに移動し、敵のDFラインの人数を減らすとともに、DFライン手前のプロテクトを弱める。

最大のターゲットとなるガクポは、単体で収めることもできる。また、敵DFラインが3枚になり、DF間のスペースが広がったところで、ハーフスペースに位置する彼が裏に逸らし、リーチの長いエキティケが拾うという連携も見られる。

エキティケへDFライン手前に落とすロブパスを送り込む、ワイドのサラーへサイドチェンジ気味のボールを送り込む等、選手の能力と配置の両方を活かした戦術となっている。

プレッシングに長けた守備戦術

リヴァプールのブロック守備およびプレッシングへの転換は非常に機能性の高いものとなっている。

守備の1stラインはセンターサークルよりも高い位置に設定される。基本的には4-4-2だ。2トップで敵CHへのパスコースをプロテクトすると、エキティケがCBに対して横向きのプレスをかけて攻撃方向を制限、ビルドアップの時間を奪いに行く。

サラーは外を切りながら敵DFに寄せに出て、逆にガクポは味方CHと同じ高さでラインを構築する。2CHは、ヴィルツがケアする敵CHにパスが出た場合、タイトに寄せて前を向かせない。

サラーの背後には必ずスペースが空く。ここを使われる場合、SBか、ショボスライやフラーフェンベルフといったCHのスライドでカバーすることとなる。CHがスライドしてカバーをする際、ヴィルツは1列降りるように中盤ラインのサポートに入ることができる。サラーやエキティケはサイドにボールが出ると、外に押し出すようにバックパスを切る。

ヴィルツは敵CHをケアしつつ、周囲の味方のサポートを行う。彼の動きが非常に効果的だ。役割と機能性は、アーセナルでのウーデゴーア、ボーンマスでのクライファートに近い。

彼は敵CHをプロテクトし、サラーやエキティケといった隣り合う味方がプレスに出た際に、必ずその脇をカバーするようなポジションを取る。そして、相手にバックパスを強いると、バックパスが出たタイミングで初めてプレスに出る。味方との間を割られない上で非常に重要となる守備方法だ。彼のこの細かなポジション調整で、味方との間、中央のパスコースを遮断することで攻撃方向に必ず制限を入れることができる。

反対サイドに逃げられる場合、無理してプレスをかけずに、中盤のラインを越えられないようにスライドを優先する。ボールホルダーへのプレスがかからないタイミングが発生するが、その際はDFライン裏へのボールの警戒を強める。

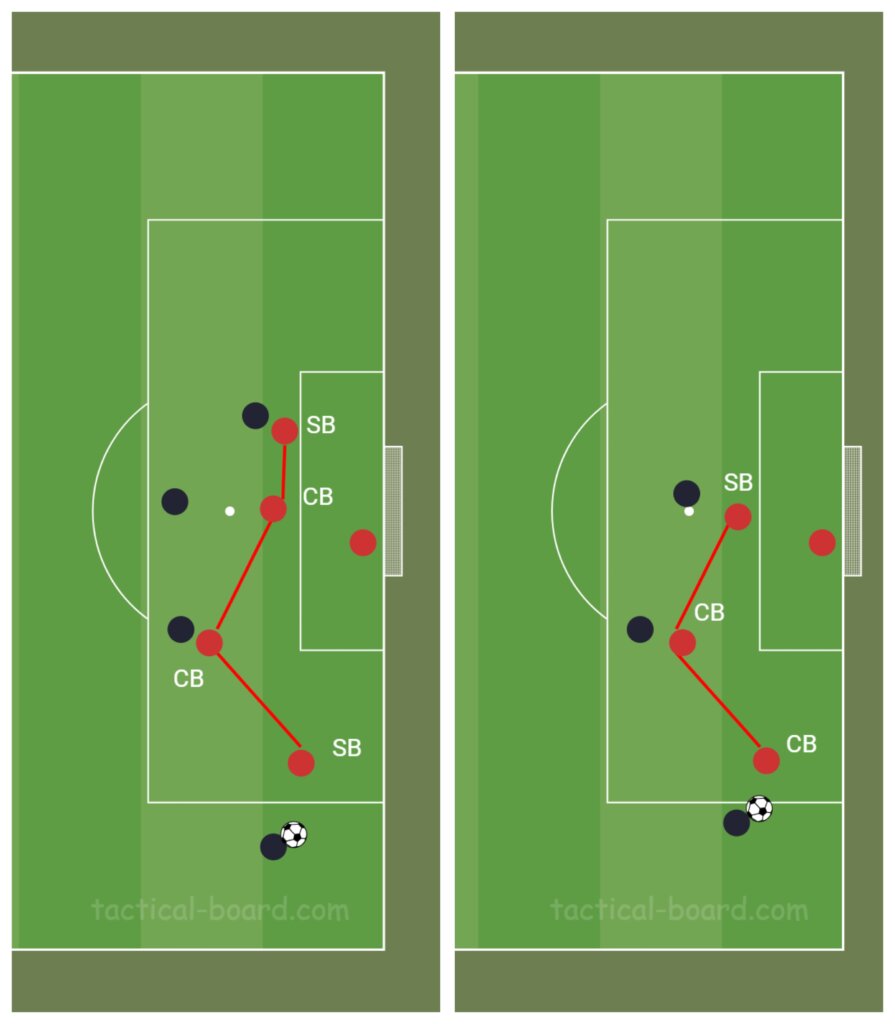

サイド深くに侵入された場合、ゴール前ではDF陣で三角形が形成される。ボールホルダーにアプローチをかける選手は中を切り、ゴール前で最も近い選手がマイナスを切り、次に近い選手がファーに入る。敵のFWがニアに侵入してくれば1枚ずつボールサイドにズレる。

ニア、ファー、マイナスと各方向への対応が可能となるが、SBはケルケズとフリンポンと小柄な選手となるため、ゴール前での空中戦に不安が残る点は否めない。ショボスライがSBに入ったニューカッスル戦では、彼がゴール前で奮闘していた。

昨季からの変革がもたらした課題

飛び道具の活用から流動性へ。この攻撃スタイルの変化がもたらした課題。それは被カウンターだ。

昨シーズンのプレミアリーグにおいてリヴァプールがカウンターで喫した失点はわずかに2。しかし、今季は初戦ボーンマス戦で既に2失点を記録。セメンヨの突出した推進力があったとはいえ、わずか1試合で並んでしまった。

昨季はSBが低い位置で攻撃に関与することができ、中盤も今季ほど流動的な動きを見せない。それゆえに安定したネガティブ・トランジションを実現していた。現状はコナテとダイクの守備能力に頼る形が増えている。

また、飛び道具が減ったということは、一気に局面を変化させる術を失ったとも言える。

また、サラーと抜群の攻撃の相性を見せてきたアーノルドの退団は、ベストパフォーマンスを保つのが難しい年齢になっているサラーへの影響も大きい。

攻守に影響を与えるこの攻撃スタイルの変化が、プラスかマイナスどちらに大きく表れるかに注目だ。

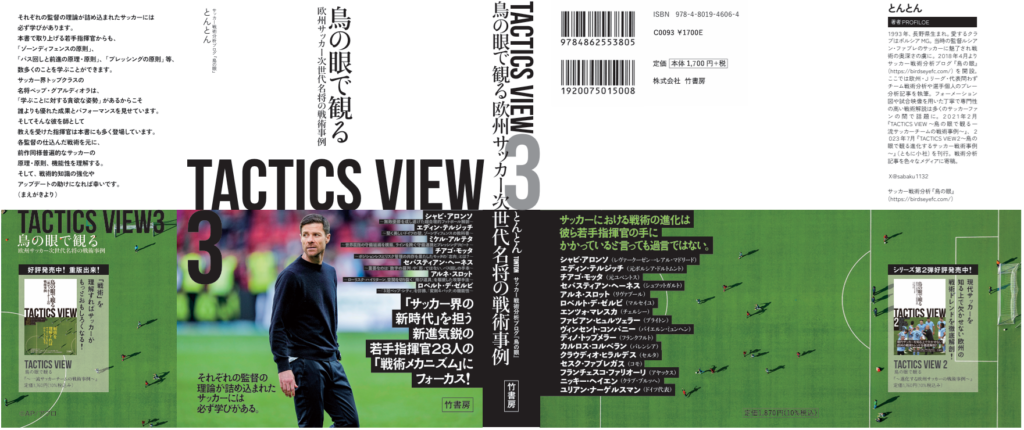

24/25シーズンのスロット・リヴァプールにおいて実践された戦術については、2025年8月29日発売の書籍にて。

スロットを含めた、28人もの若手指揮官の戦術と、サッカーの原理・原則を学ぶことのできる一冊となっています。ぜひお手に取ってみてください!!