2025年夏。レアル・マドリードはアンチェロッティに代わる新指揮官として、シャビ・アロンソを招聘した。

シャビ・アロンソは選手時代、リヴァプールやレアル・マドリード、バイエルン・ミュンヘンといった強豪を渡り歩いた名プレイヤーだ。

監督として名をあげたのは、なんといっても23/24シーズン。レヴァークーゼンを指揮した彼は、ブンデスリーガで28勝6分の無敗優勝、EL準優勝、ポカール優勝と、チームに圧倒的な強さをもたらした。

彼のサッカーは非常に合理的だ。チーム全体のルールが共有・徹底され、全てのプレーに意味と高い効率性を有する。選手にはルールを遵守する忍耐力・自制心も必要となる。

今回は、シャビ・アロンソがレアル・マドリードを率いて迎えた初のコンペティション、クラブワールドカップの戦いにおける、チームの機能性について見ていく。

これはアロンソ・マドリードの成長過程の始点となる。

現状の機能性に加え、今後アロンソがマドリーをレベルアップさせるために、解決していくであろう課題がどんなところにあるのか。レヴァークーゼンとの比較を用いながら取り上げる。

※実験的に、AI等用いて動画化してYoutubeに上げてみました↓

レヴァークーゼンのチームスタイル

レアル・マドリードの機能性を見ていく前に、シャビ・アロンソが作り上げたレヴァークーゼンがどのようなチームであったかについて触れる。

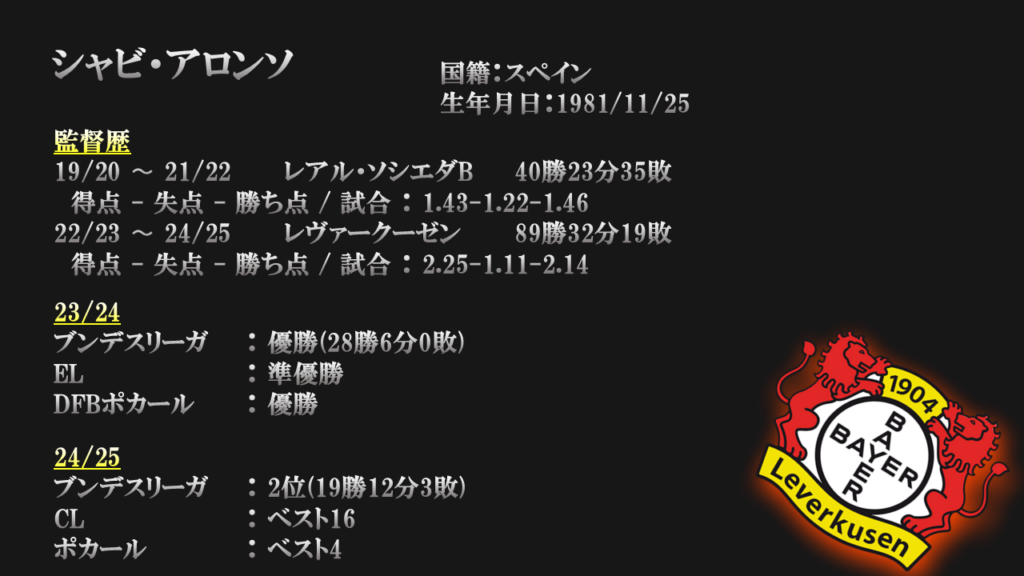

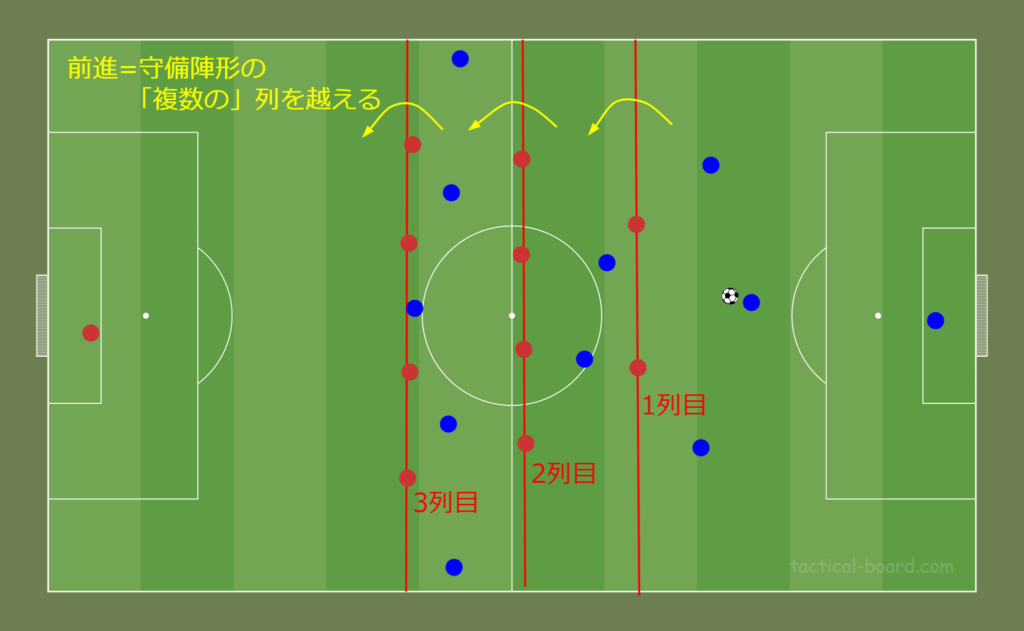

23/24シーズンのレヴァークーゼンは、リーグ戦34試合89得点24失点。攻守盤石で様々な戦い方ができるチームだが、何より得意とするのは、パスワークと被カウンターだ。3-4-2-1をベースに丁寧に粘り強く、中央を利用しつつショートパスを繋ぐ。相手の守備列を1列ずつ、選択肢を豊富に保った状態で前進する。

相手を押し込んだ後の崩しでもパス回しの原則を忠実に守り、被カウンターのリスクを低下させつつ、ゴールに迫るのが彼らの最も得意とする戦い方である。スタッツに目をやると、シュート数、ポゼッション率はバイエルンに次ぐ2位。ショートパス本数とパス成功数は1位、ロングボール本数と空中戦勝利数はリーグ最少である。

パス成功率はCBターが96%、CHシャカと右CBタプソバが92%でブンデストップ3を独占した。

パスを回してボールを動かすチームだが、運動量もリーグ4位と多い。守備時のスライドに加えて攻撃時のポジション取り・サポートにも気が使われている。常にサポートを置くことで無理な勝負を仕掛ける必要がなくなり、デュエル勝利数は17位と最少レベルだ。これはデュエルに弱いのではなく、デュエルの機会が少ない攻撃手法を採っていることによる数字である。

彼らの中で共有されている、攻撃の選択肢を豊富に保った状態で前進するための「パス回しの原則」が徹底されている点。それこそが攻撃だけでなく被カウンター、速攻などの別局面にも大きな影響を与えている。

パス回しの原則の徹底により、デュエルやロングボールという正確性に欠ける不確定要素を減らす事で、ゲームをコントロールしている。また、守備の時間とリスクが減り、インターセプトとタックル数がリーグ最少となっている。

プレッシング、ブロック守備、カウンター、ロングボールを用いた戦い方で試合を進めることも可能だ。ドイツのチームにしては珍しく試合の進め方の幅が広く、巧みであった。

クラブワールドカップでのアロンソ・マドリー

ここからが本題だ。クラブワールドカップでのアロンソ・マドリーには多くの試行錯誤が見られた。

アロンソがレヴァークーゼンに就任した際は、守備のテコ入れから行われた。しかし、レアル・マドリードでは守備よりも攻撃面にアロンソらしさをうかがわせる部分が多かったため、攻撃面を中心に見ていく。

所属する選手の特徴も異なるため、レヴァークーゼンと同じ機能性にしようとは当然考えていないだろう。しかし、落ち着いて攻め急ぐことなく攻撃を組み立てるボール保持の部分等には、特にアロンソの哲学が感じられた。

ユベントス戦、ドルトムント戦ではCHを務めたギュレルが、最多のパス本数を記録。こまめにCHにボールをつけ、攻撃の選択肢を豊富に保った状態で前進を図る、アロンソらしさを感じるスタッツだ。

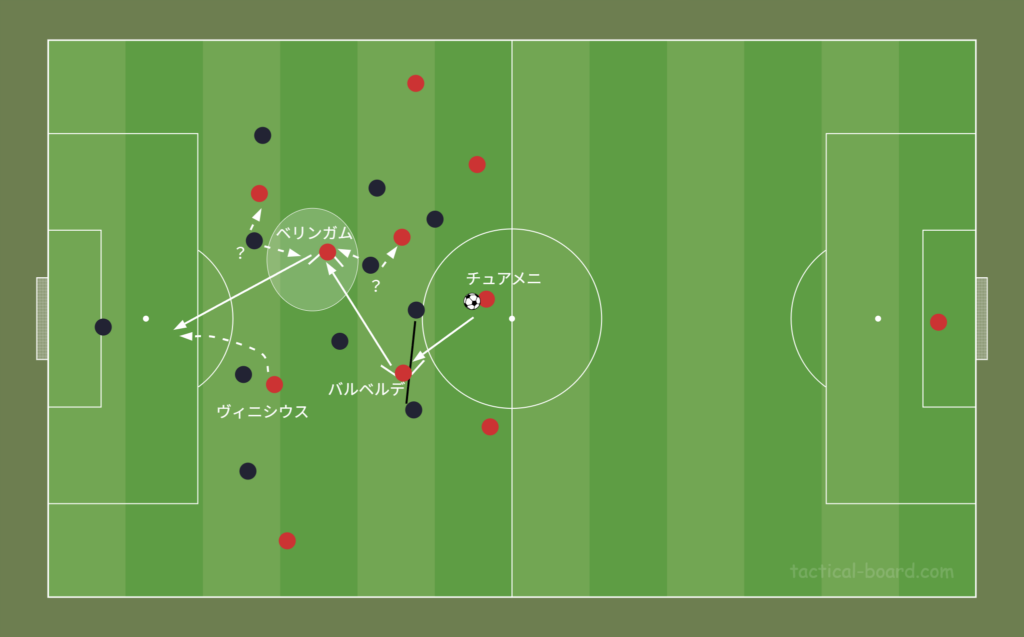

ザルツブルク戦の前半19分。チュアメニ、バルベルデ、ベリンガム、ヴィニシウスで中央から敵を崩したシーンは、アロンソにとって理想的な攻撃であったと言えるだろう。難易度の高い180度ターンを用いず、守備ブロックを成す3ラインのギャップに的確に選手が配置されることで、完璧な崩しが実現した。

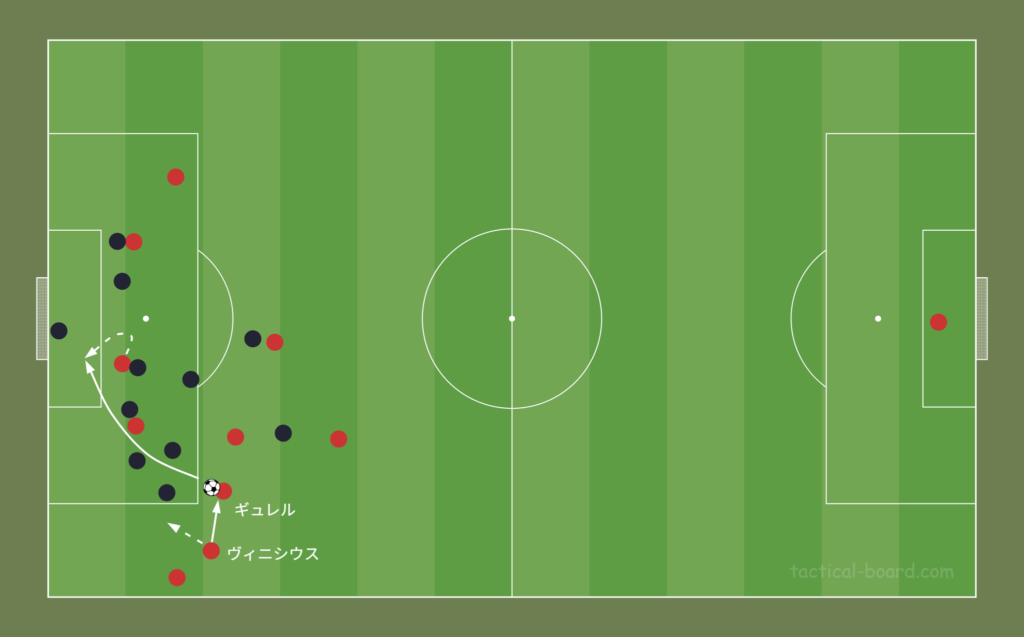

ドルトムント戦では、相手を押し込んだ状態からギュレルのハーフスペースクロスにより得点が生まれている。

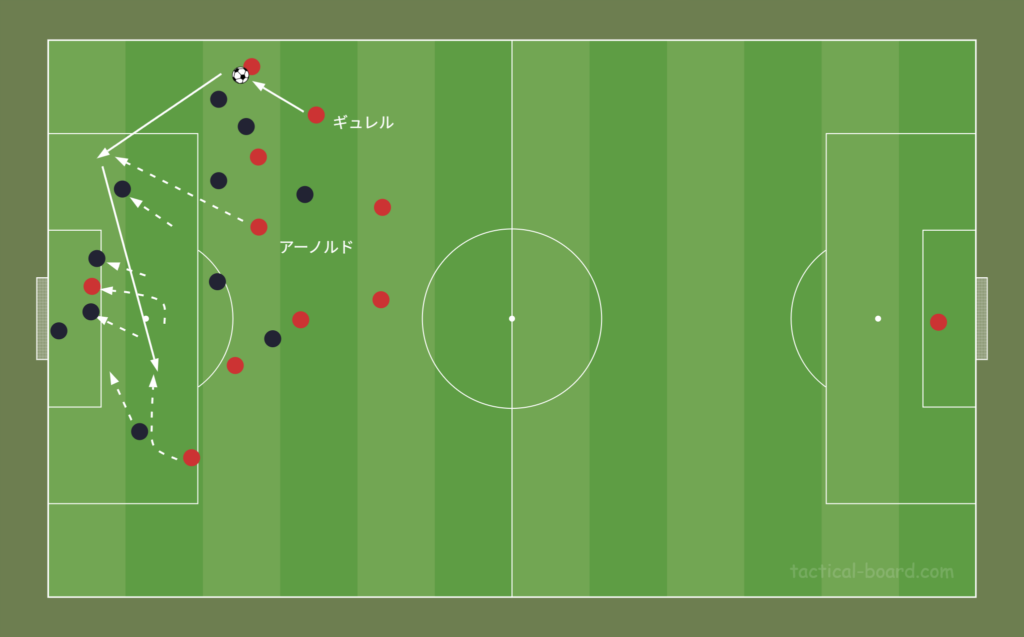

同じくドルトムント戦、さらにユベントス戦では、チャンネルへのランニングを駆使することでチャンスを演出、得点も生まれている。

就任して日が浅い中で、アロンソらしさが垣間見える部分が見られるシーンは確かにあった。しかし、その頻度は決して多くはなく、再現性は低い。

また、これから詰めていく必要のある課題も当然見られた。では、それはどういった点か?

システムは?

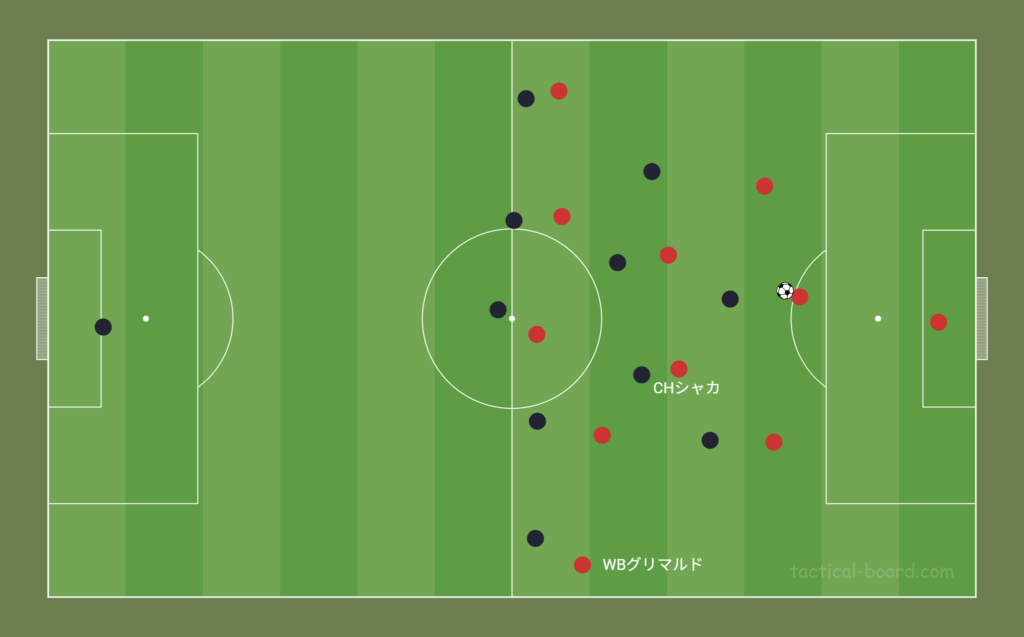

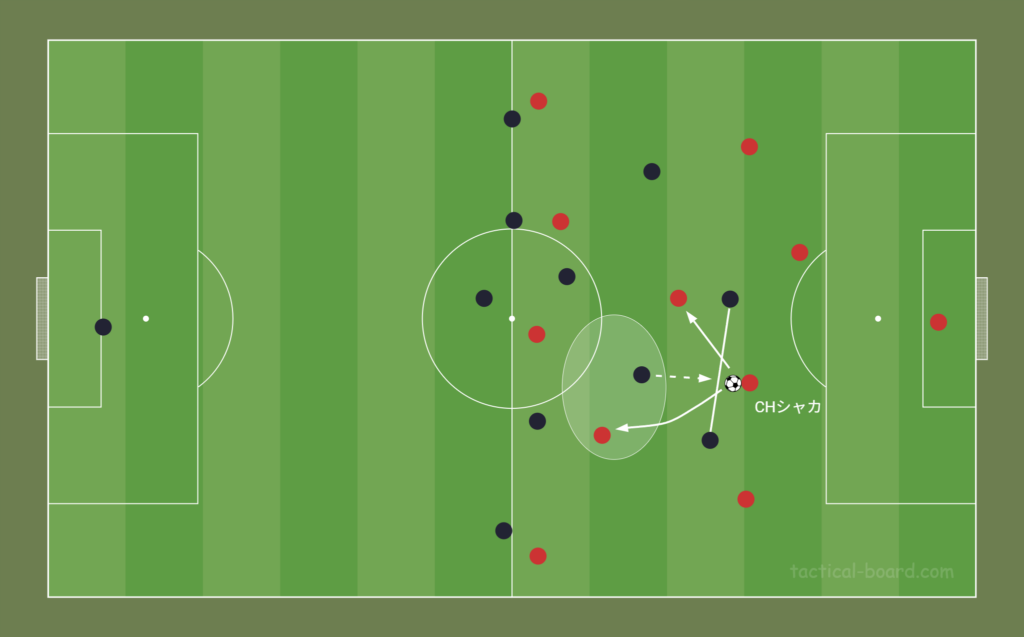

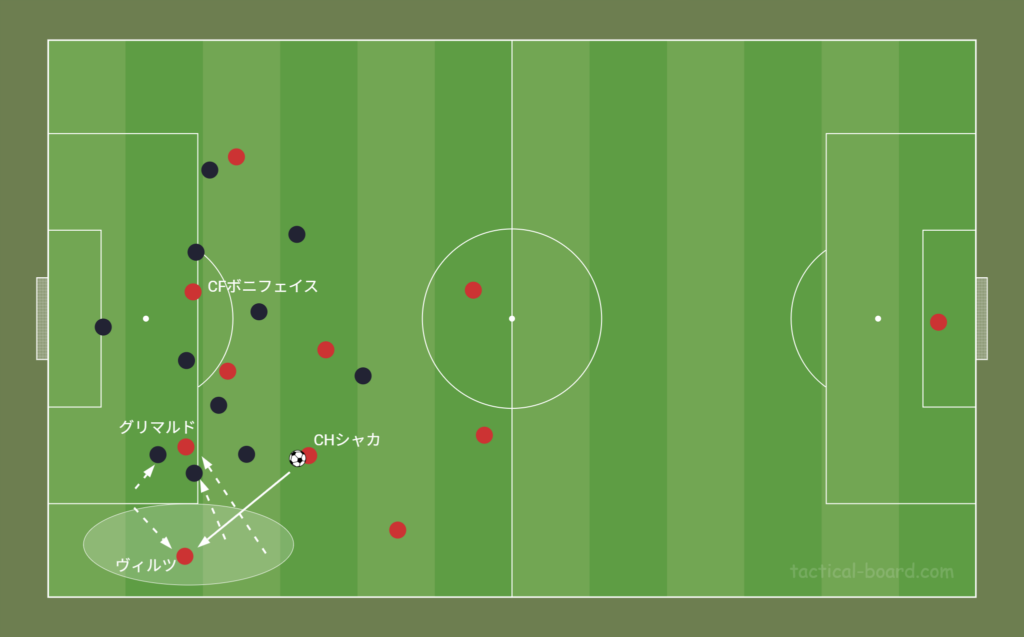

レヴァークーゼン時代のアロンソは、相手の守備の枚数に応じて、3バックと4バックを使い分けていた。ただしベースは3バック。左WBのグリマルドを落とすことで実現する4バックと、CHのシャカを敵守備陣形の1stラインまで下げた、疑似的な4バックの2パターンを持ち合わせていた。この後方の枚数調整の柔軟性が、レヴァークーゼンの爆発的な攻撃力の基礎となった。

クラブワールドカップでは、ザルツブルク戦とユベントス戦で、中盤のチュアメニをCB間に落とした3-3-4。ドルトムント戦ではチュアメニも中盤に加わり、ベリンガムとバルベルデが2列目に入る4-2-2-2と複数の形で臨んだ。

後述するが、相手の守備方法に応じて柔軟に陣形を変化させるには及んでおらず、ベースがどちらになるのかも明確とはなっていないため、今後の注目ポイントとなる。

中盤の構成と3バックのパフォーマンスは?

クラブワールドカップでは中盤にギュレル、バルベルデがメインで起用された。ギュレルは狭いスペースでボールを捌く技術、精度の高いロブパスを備えており、技量としては申し分ない。3バックを用いるのであれば、DF陣との関わり方、ポジショニングに気を配ることができると、もう一段階上のレベルに到達するだろう。

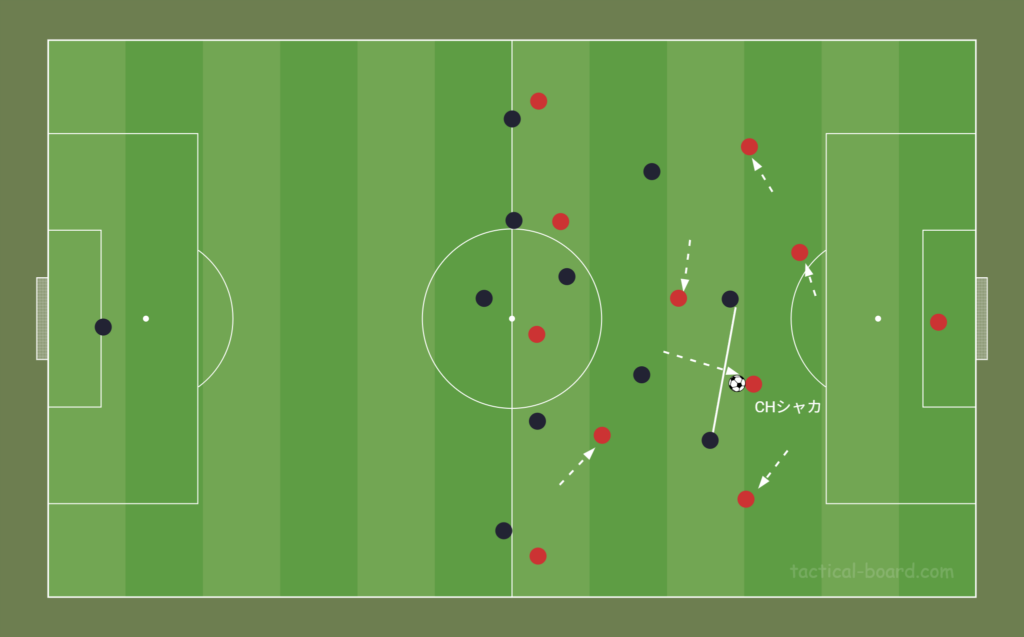

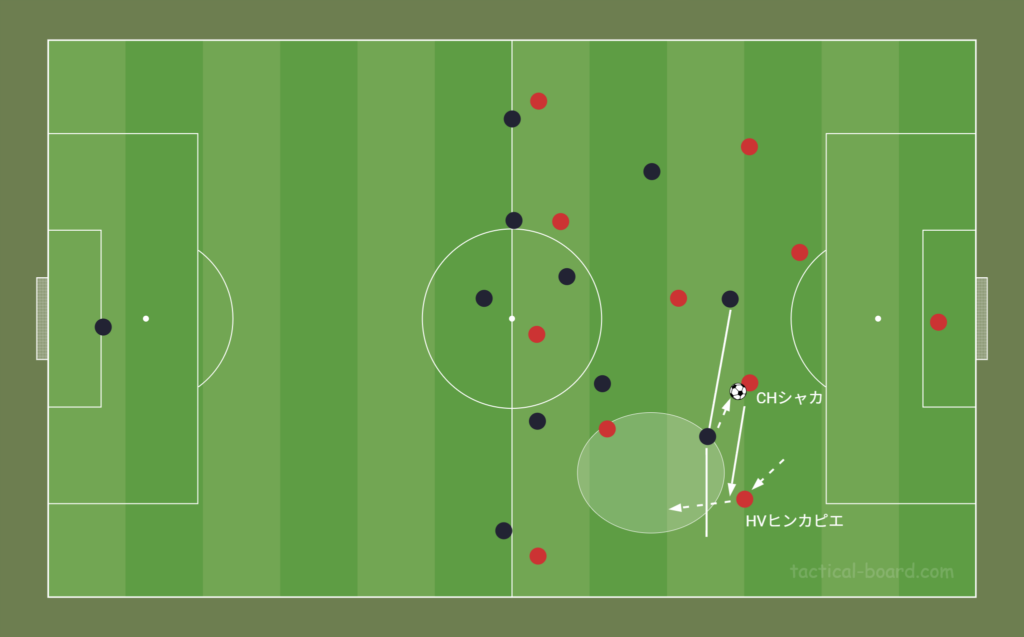

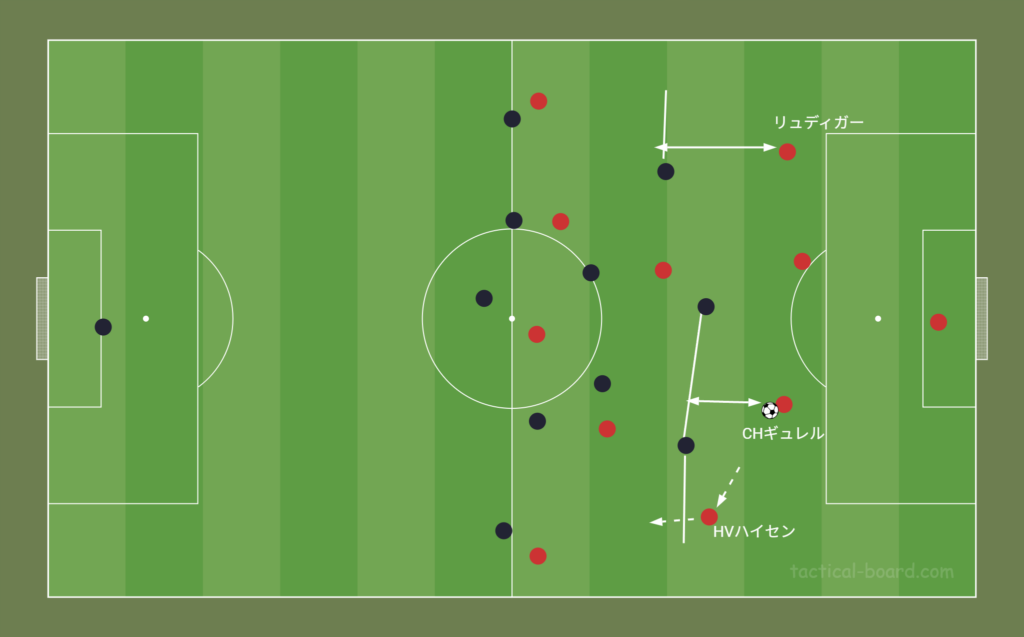

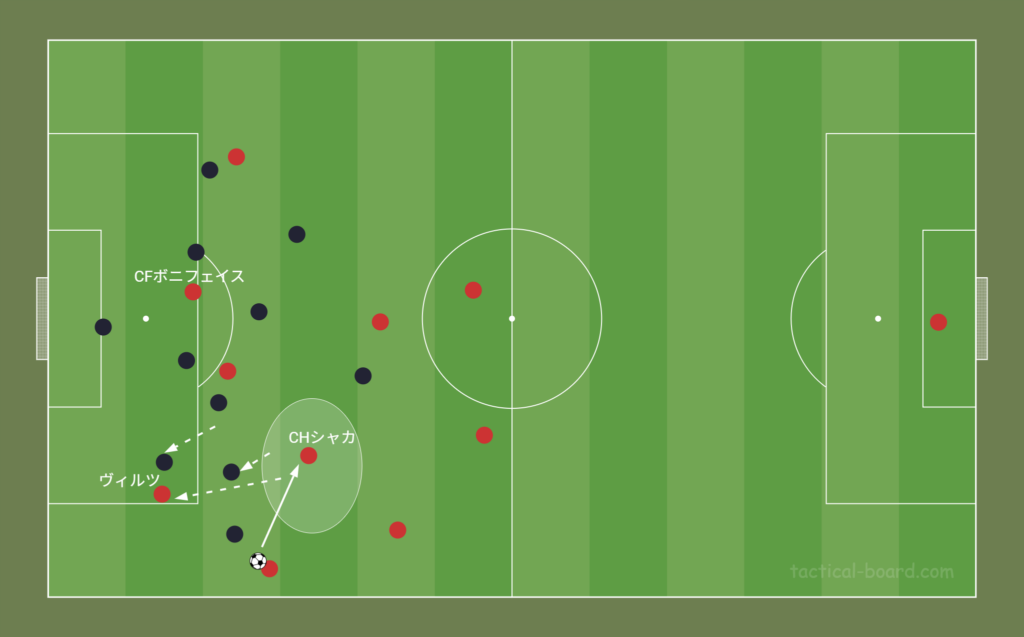

相手が中央を固める際、レヴァークーゼンではCHのシャカが敵守備陣形の1stラインまで降りる。ここでシャカがボールを受ければ、トラップの時点で敵の1stラインを越えることができる。

敵CHが出てくればその背後にギャップが生まれ、相手がさらに絞って対応すれば、外にスペースができる。そこで脇のCBが広がりつつ、敵の1stラインを越えられる位置でボールを受け、ラインを通過していくのが常套手段だ。

ギュレルの場合は高い位置を維持する傾向が強いため、このDF陣との連携がさほど見られなかった。

低い位置に降りる場合、敵の1stラインから距離を取って降りることが多い。そのため、相手の1stラインを通過するための効果が半減している。

また、ギュレルがこのポジションを取った際、左CBのハイセンは1stライン通過を目指すが、右のリュディガーにはその動きが見られなかった。

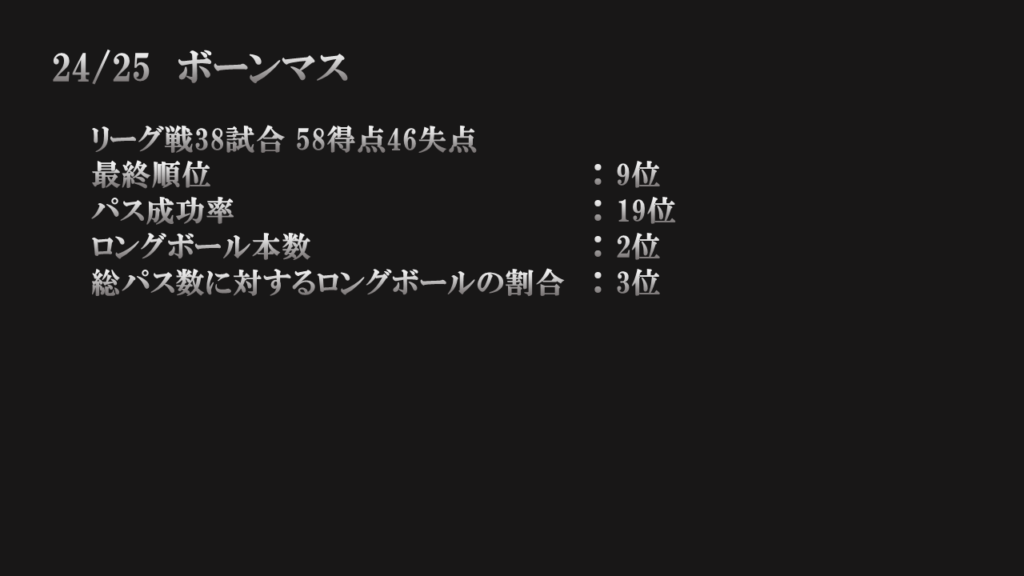

ハイセンの場合、持ち運びは巧みであるが、前線にロングボールを蹴り出す判断が早すぎるシーンがしばしば見られた。ロングボールはショートパスに比べて成功率が低く、1列ずつ確実にボールを前進させるアロンソの志向には合わない。

ハイセンが24/25シーズンに所属していたボーンマスは、プレミアリーグでロングボール本数2位、パス成功率19位、総パス数に対するロングボールの割合で3位。アロンソとは対極ともいえる攻撃志向であったため、パスの優先順位の矯正が必要になるだろう。

ギュレルのCH起用でネックとなるのは、守備の部分だ。ネガティブ・トランジションでは相手の攻撃方向の制限が上手くいかず、カウンターを効果的に絶つことができなかった。アロンソのようにボール保持で試合をコントロールするチームにとって、ネガティブ・トランジションの重要性は非常に大きい。ユベントス戦ではユルディズに手玉に取られるシーンもいくつか見られ、伸びしろを感じさせる部分であった。

アロンソ・レヴァークーゼンにとって、フィジカルが強く、的確なポジショニングで配球をこなすシャカは非常に大きな存在であった。中盤でパスコースを確保するため、相方とは斜めで近い距離感を維持する必要もある。この関係性も非常に重要だ。これにより、CH同士のパスコースだけでなく、ボールホルダーに対するパスコースを2つ提供することが可能となる。また、空いたスペースにシャドーが降りることで、後方と前方の架け橋が出来上がる。

このシャカの働きを誰がこなすのか?

チュアメニやカマヴィンガ、もしくはアラバ等が起用された場合に、どのような振る舞いを見せるのかという点も楽しみな点だ。

ファイナルサードの攻略法は?

クラブワールドカップで、レアル・マドリードが敵を押し込んだ後に効果的な攻略を見せたシーンはわずかであった。大型CFが不在であり、単純なクロスからの得点は望みが薄い。実際に単純なクロスをあげるようなシーンは皆無であった。

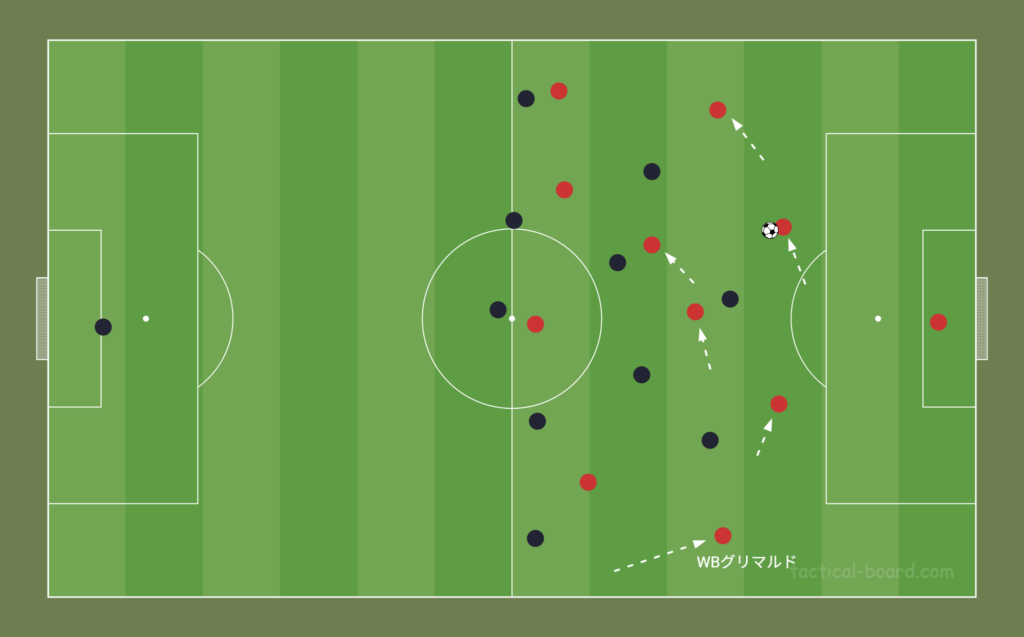

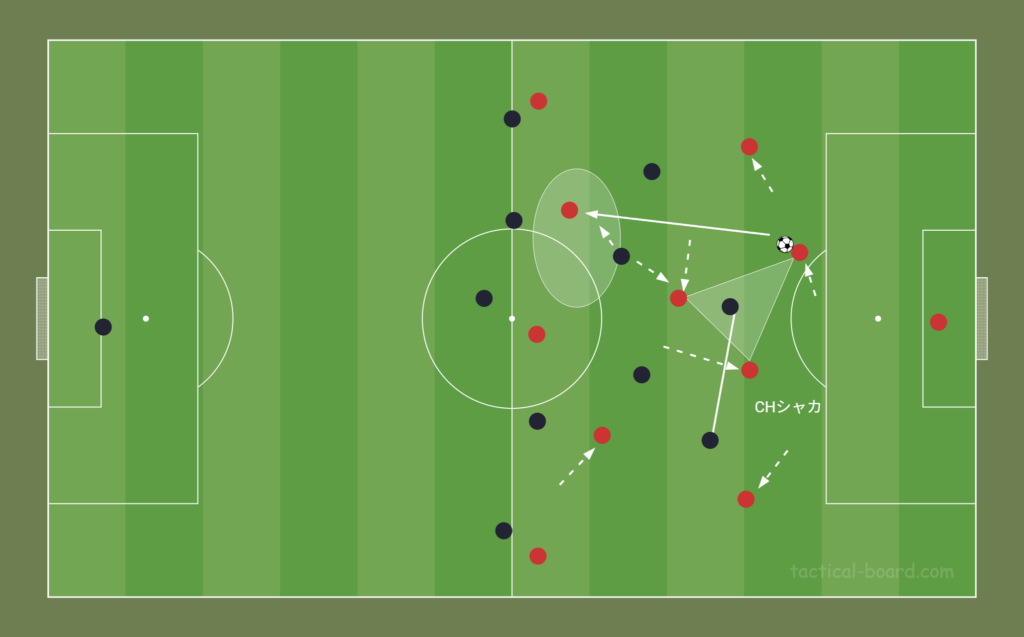

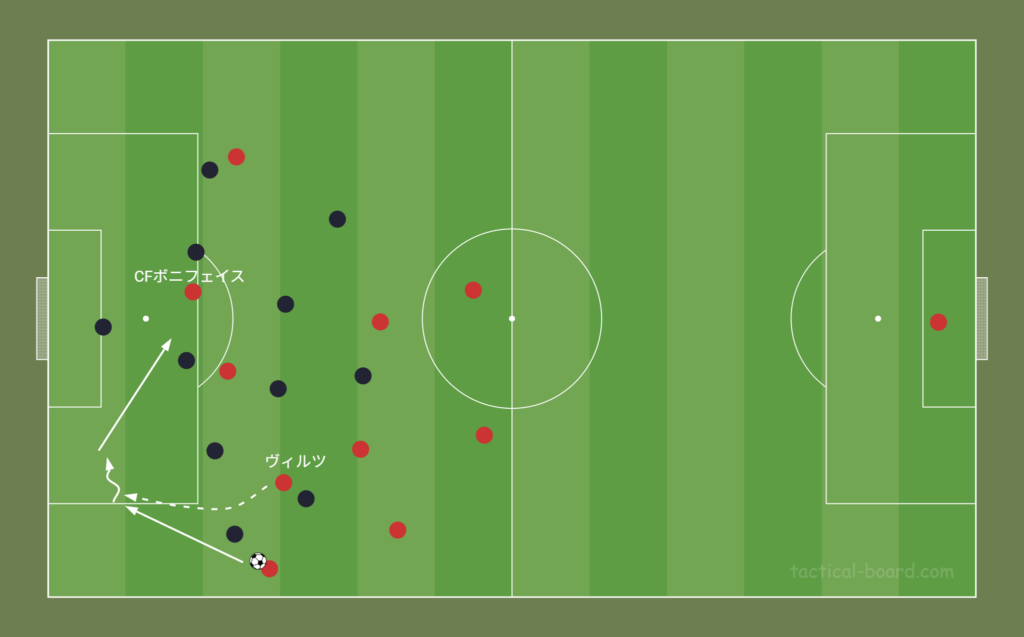

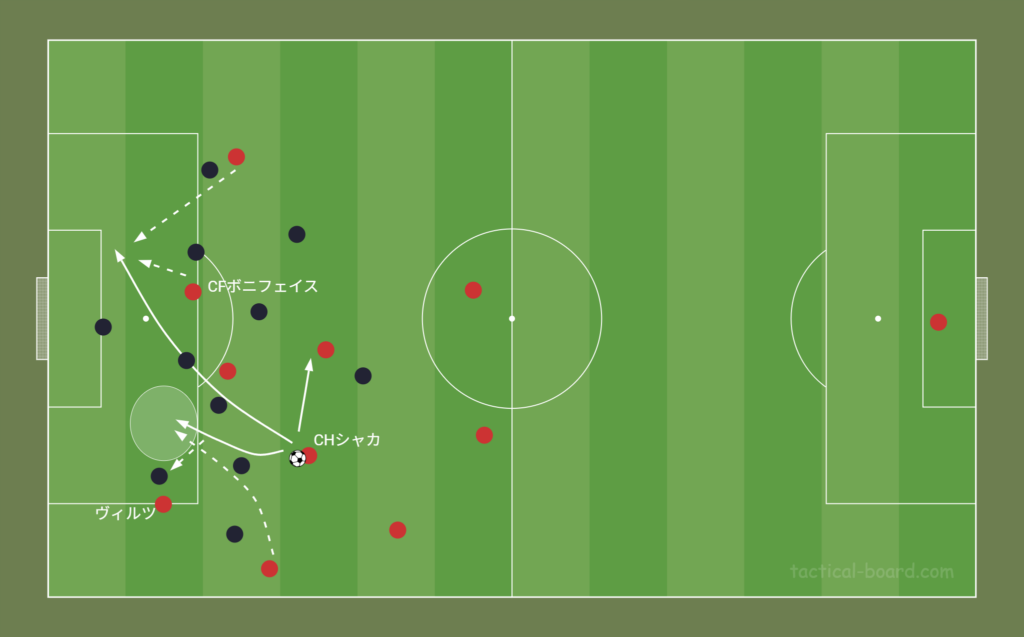

ここでもレヴァークーゼンを例に見る。レヴァークーゼンはCFにボニフェイスやシックのような大型CFを配置し、クロスからの得点を選択肢として確保していた。ただし、レヴァークーゼンはそれに頼りきりになることは無い。相手を押し込んだ後に見せるのはチャンネルへのランニングだ。ワイドの選手がボールを持つと、ハーフスペースに位置する選手がチャンネルを狙ってランニングを入れる。相手がついてこなければそのままチャンネルにパスを出し、マイナスクロスや、ゴールに近い位置でのクロスに持ちこむ。ヴィルツが受ければ、ドリブルでの仕掛けに移行することも可能だ。

相手がついていく場合、敵の中盤手前にスペースが空く。ここに並行のパスを入れて、攻撃の展開を図る。この位置で受けた選手は、ハーフスペースからのクロスを選択肢の一つに入れる。また、パスを出したWBがワンツーで斜めにチャンネルに抜け出すこともできる。中央にフリーの選手が居れば、並行パスから楔の機会をうかがう。

いずれも難しい場合、チャンネルに抜けたシャドーはワイドのレーンでフリーになることができるため、そこにボールを預けて攻撃をやり直す。WBとシャドーの位置が入れ替わる、ローテーション状態だ。

難しければやり直すという判断が絶妙で、確実にスペースが空いている状態でなければ前進しない。

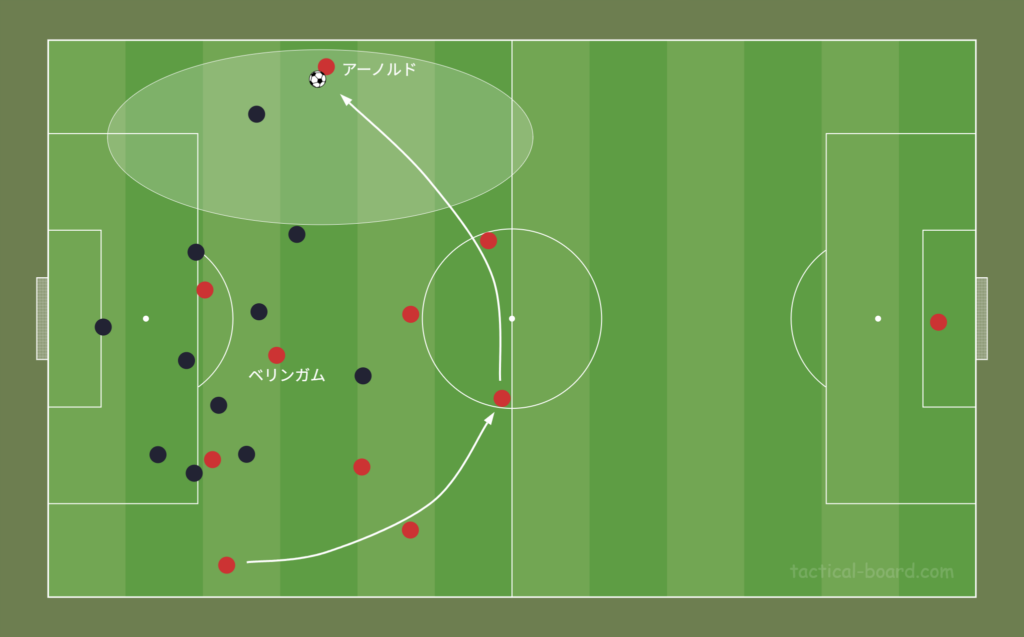

レアル・マドリードの場合、このチャンネルへのランニングが少ない。7月の暑さ、長いシーズンを戦ってきたコンディションの影響であれば、致し方ない部分ではある。しかしデコイとしても有用なこの動きが不足しているため、前線でスペースが生まれず、行き詰まる。ベリンガムが中央に寄っているため、右サイドではアーノルドが孤立した状態となり、そもそもランニングを入れる選手が配置されていない。

現状では、左サイドで攻撃を組み立ててから右に展開した場合、広大なスペースを即座にアタックする手立てがない。マドリーの選手が右に移動してくるのを待つ必要がある。当然、その間に敵の守備者も移動してくるため、またそこから攻撃の作り直しとなる。つまり、逆サイドへ展開するメリットがほとんどない状態となっている。

このアイソレーション状態をヴィニシウスに提供できれば、彼の強みを活かすことができるだろう。

ヴィニシウスは、サイドの狭いエリアで無理にドリブルを仕掛けてボールを奪われるシーンも散見され、強みを発揮することができていなかった。

ヴィニシウスをワイドで起用するのであれば、マレスカ・チェルシーでのグストのように、SBをシャドーの位置に動かすのも一つの手段だ。

今後のアロンソ・マドリー

クラブワールドカップで様々な試行錯誤が見られたアロンソ・マドリーであるが、システム、人選等、どの面においてもまだまだ試行錯誤の必要性が感じられた。

攻撃に関してはビルドアップからファイナルサードの攻略まで、質・量共に向上の余地が見られた。

就任して間もないためそれは当然であり、今後の大きな楽しみである。

ヴィニシウス、エンバペ、ベリンガムといったスターをどのように起用、共存させていくのか。中盤の人選や3バックのビルドアップにおける考え方の共有、ネガティブ・トランジション等、現状からどのように整備していくのかに注目だ。

詳細なアロンソ・レヴァークーゼンにおけるパス回しの原則や、実践された戦術については、2025年8月29日発売の書籍にて。

アロンソを含めた、28人もの若手指揮官の戦術にフォーカスした一冊となっています。ぜひお手に取ってみてください。