25-26シーズンのアーセナルは、7節を終えてプレミアリーグ首位に立った。優勝に向けて順調な滑り出しである。

夏の移籍市場では各ポジションで大幅な補強を実施。投じた資金はリヴァプール、チェルシーに次いで3番目の数字となった。

既存戦力と新戦力を融合させたアーセナルは、昨季に引き続き堅守を誇っている。まさにアルテタの手腕であり、4-4-2守備ブロックの教科書といえる代物だ。

今回は、プレミアリーグ制覇を目指す、アルテタ率いるアーセナルの戦術にフォーカスする。

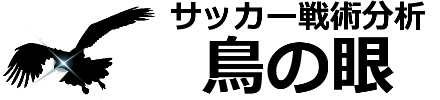

チームのスタイルとメンバー構成

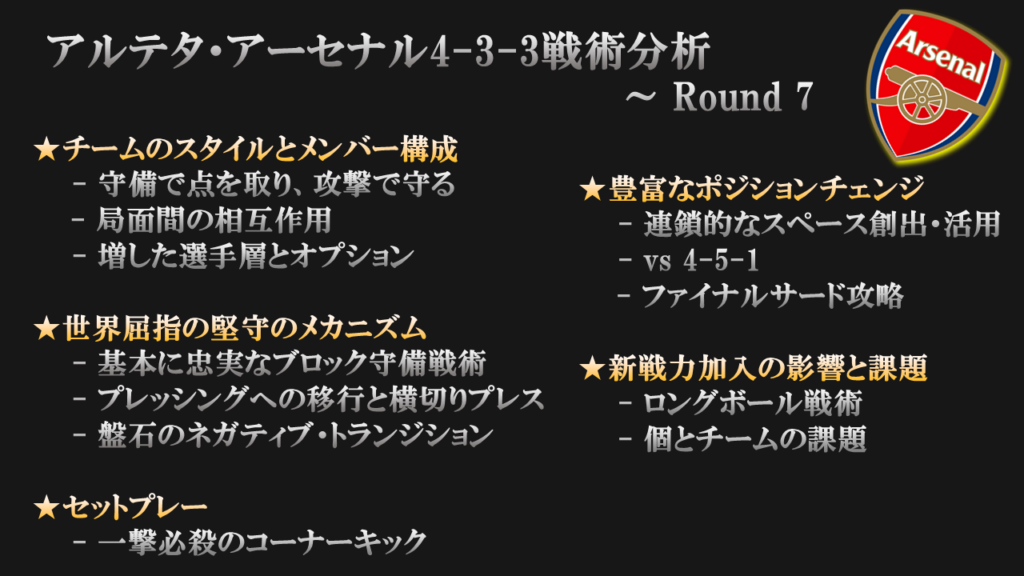

25年夏、アーセナルが移籍市場で投じた金額は約2億9千万ユーロ。リーグ3位の数字だ。

アンカーのスビメンディとWGのエゼにそれぞれ7000万ユーロ、CFのギェケレシュに6500万ユーロ、WGのマドゥエケに5600万ユーロ。CBモスケラに1500万ユーロ、中盤のノアゴールに1100万ユーロ、GKのケパに600万ユーロ、さらにローンでCBのヒンカピエを迎え入れた。

アンカーは、パーティやジョルジーニョという、退団した選手の穴埋めという意味合いが強いが、それ以外のポジションに関しては上乗せであり、選手層の向上が見て取れる。

複数のコンペティションを戦う上で重要な要素であり、複数のオプションとして切れるカードが増えたといえる。マンチェスターシティ戦や、CLのビルバオ戦で、途中出場させたマルティネッリが結果を残したのも、こういった補強の賜物であるといえるだろう。

ただし、これまでのところ明らかに前任や既存戦力を上回るといえる選手は少なく、最大火力の維持、選手層の向上に留まっているようにも見える。

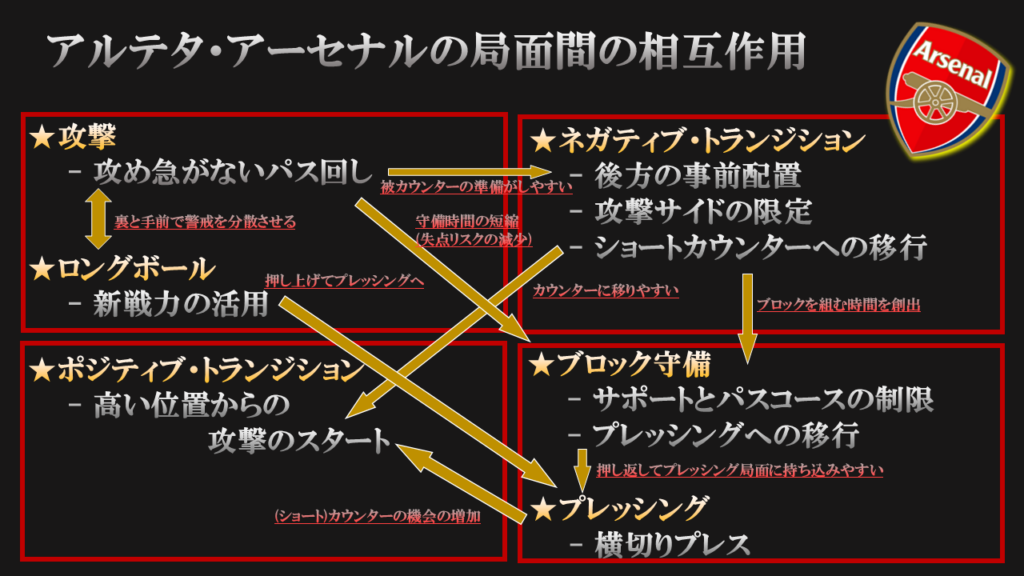

チームのスタイルは昨季と変わらず、堅守を売りにしている。アーセナルは各局面間がシームレスに関わることで、「守備で点が取れて、攻撃で守れる」チームとなっている。

7節終了時点で得点数はリーグ2位の14、失点は最少の3だ。得点14に対してスコアラーが9名と、特定の選手に依存していない点も特徴である。

攻撃面では、既に結果を表している選手もいるが、ギェケレシュ、スビメンディ、エゼのさらなるフィットと爆発が待たれる。

世界屈指の堅守のメカニズム

アーセナルの強みは何と言っても堅守だ。過去2シーズンはプレミアリーグ最少失点を記録しており、今季も6試合で3失点と最少を維持している。

彼らの堅守は様々な局面から成り立っている。まずは攻撃時、攻め急ぐことなくボールを確実に保持することで相手の攻撃の機会を減らす。次に、攻撃から守備に移り変わる時。後方のメンバーが予め相手のアタッカーを即座に潰せる位置取りを取ることで、危険なカウンターの芽を摘む。

そして相手がボールを保持して攻め込んでくる守備の時。確実に攻撃の選択肢を制限するブロック守備と、そこからのプレッシング移行は非常に巧みである。

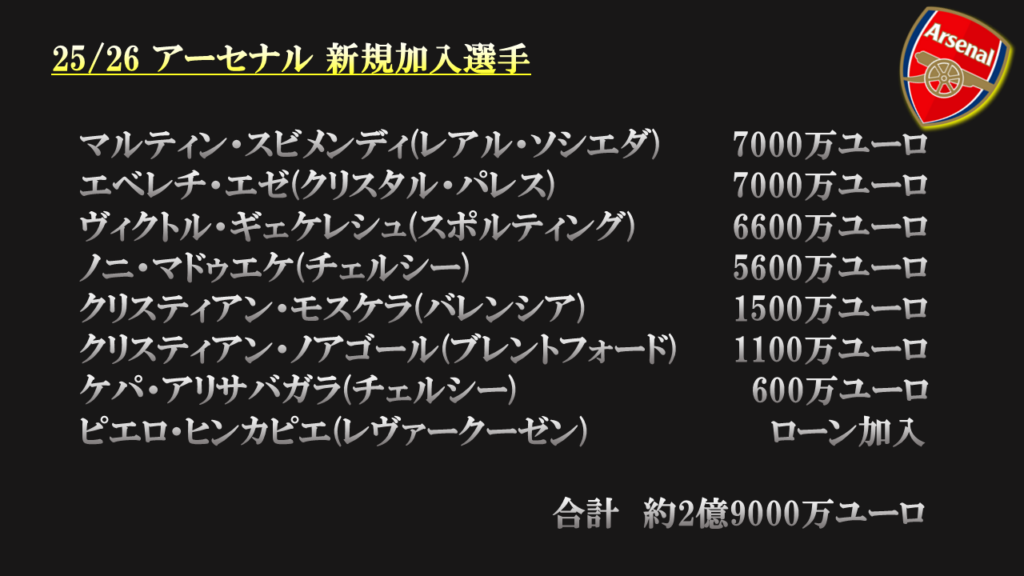

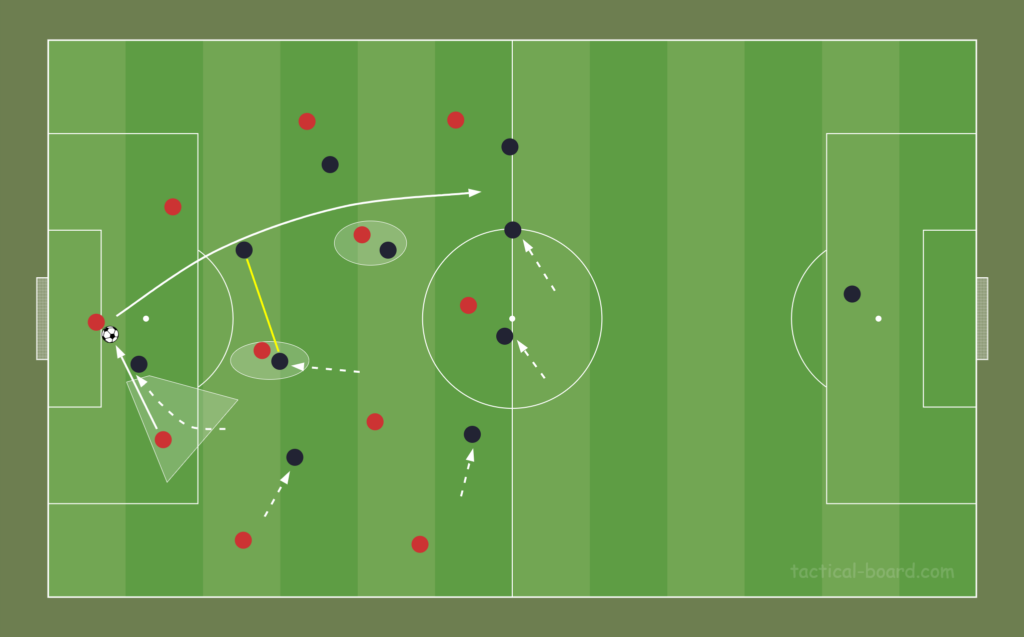

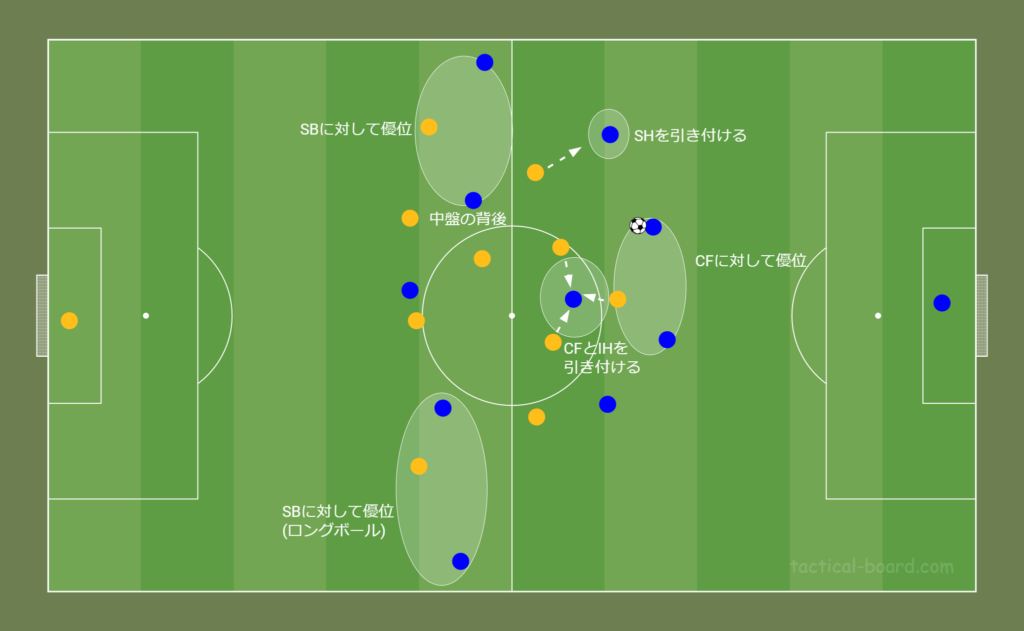

4-4-2で構成される守備ブロックでは2トップの働きとサイドでの守備が特に重要なポイントとなる。

2トップは相手の中盤の選手へのパスコースを遮断し、試合から消し去る。サイドに誘導すると、SHがSBに対して縦を切るようにプレッシャーをかけにいく。この時、2トップの一方は必ず寄せに出たSHの脇を固めるように下がって絞る。これが非常に重要だ。CBを切るのではない。この動きで、次のパスの出し先をCBへのバックパスに限定する。

CBにパスが出るタイミングで2トップが敵の中盤を消しながら寄せに出て、もう一方のトップと脇のSHが絞り、全体を押し上げる。これを繰り返すことで、相手のパスの選択肢を制限しつつ、陣形を押し上げてコンパクトに保つことが可能となる。

相手を自陣に押し戻すとプレッシングに移行する。ボールホルダーに寄せる選手は必ず横切りでプレスをかける。サイドを制限して、敵SBの位置もしくはその手前ではめ込んでいく。

相手がパス回しに長けておらず、中央を介さない場合は、CBにバックパスが出た際の圧力を高めてプレッシングに移行する。また、サイドにボールを誘導した後の、トップによる絞りも緩め、予めCBとの距離を詰めてバックパスを切り、ロングボール強制を容易にする。

相手が3バック、もしくはCBが大きく広がる場合、HVに寄せに出るのはSHとなる。この時、SHは外を切るように寄せ、2トップは必ず絞る。4-4-2で3バックを相手にする新常識であり、採用するチームが増えている。

仮に敵中盤にボールが入ってしまう場合は、スビメンディやライス等中盤が前を向かせないようにアタックに出る。

守備のラインはDFライン、中盤ライン、FWラインの3列で構成されている。SHが寄せに出た時にトップが脇を固めるために絞るように、ラインを跨いだ連携が行われる。このライン間連携は中盤とDFラインでも同様だ。SHが中に絞り込んで大外に手が回らない場合、SBが対応に出る。この時、SHはSBの脇を固めるように絞り、中への展開を許さない。

外と中を切れば、相手は一か八かの可能性の低い前進方法を選択するか、バックパスをするほかない。バックパスが出れば、それに合わせてプレスをかけて一気に押し上げていく。ただし、押し上げに関してはウーデゴーアの貢献が非常に大きくなっており、彼が不在の時は引いたままとなるか、中盤へのパスコースが空いてしまうケースが見られる。

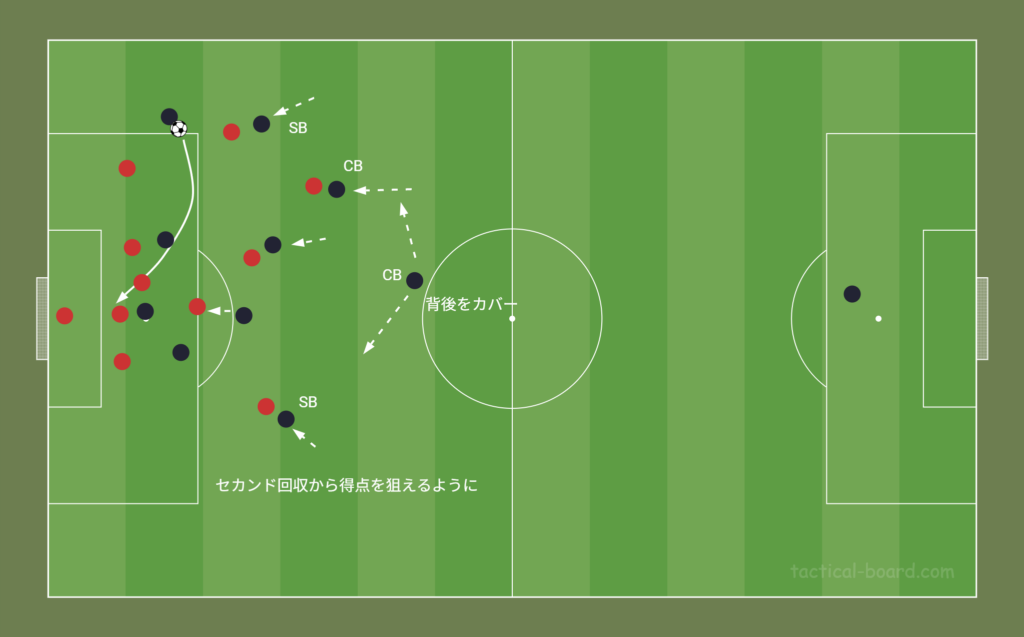

そして、アーセナルのさらなる守備の強みとして挙げられるのがネガティブ・トランジション局面だ。相手を押し込んだ際、相手のアタッカーを守備範囲に置くよう、予めCBを中心に後方のメンバーがポジションを取る。カウンターの芽を摘み、逆にショートカウンターのチャンスを狙う。ボールを保持するチームにとって非常に重要で欠かせない要素である。

また、逆サイドへの展開を防ぐようにパスコースを遮断することで、相手のカウンターの選択肢を狭めてリスクを減らす。

攻め急ぐことなくボールを保持することで相手の攻撃の機会を減らすことにも成功しており、まさに攻めながら守り、守りながら攻めている。

複数局面が相互に影響を与えることで、堅守が成り立っている。

一撃必殺のコーナーキック

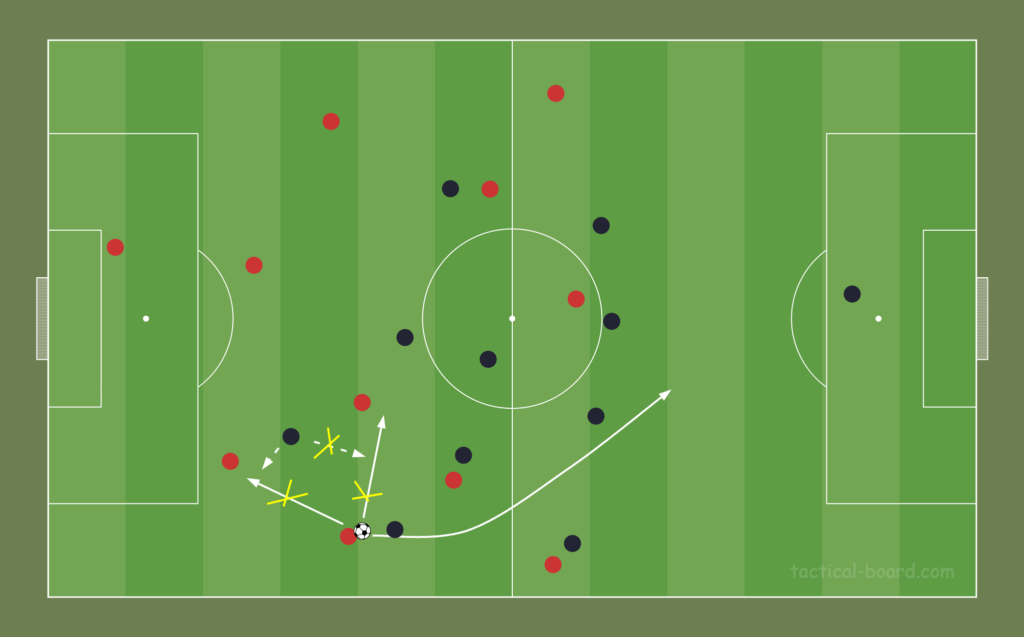

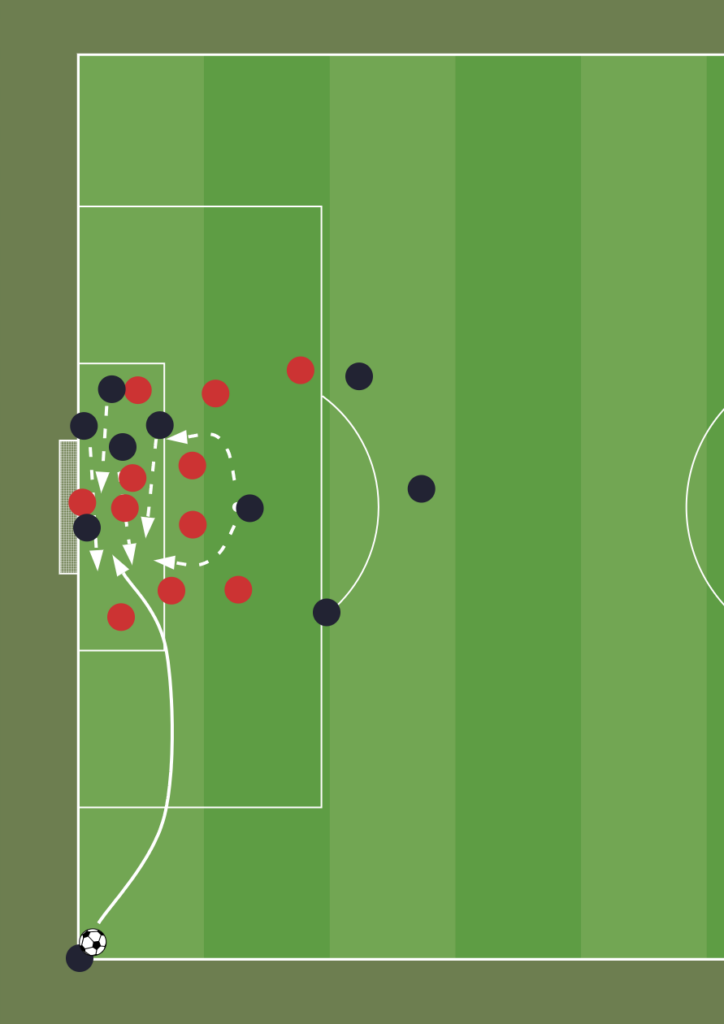

アーセナルは昨季に引き続き、最もコーナーキックからの得点の多いチームだ。今シーズン開幕7試合、14得点のうち、約半数となる6得点をコーナーキックから奪っている。

キッカーはインスイングとなるように、左サイドからであれば右利きのライス、右サイドであれば左利きのウーデゴーアが担当することが多い。

ゴール前では少しでも触れればゴールに吸い込まれるように競り合いがなされる。

後方に残るのは3枚だ。2枚がペナルティアークの根元に立ち、もう一人が中央の下がった位置にポジションを取ることで、セカンドボールを狙っていく。

1枚は相手GKの前に入り、飛び出しにくいようにブロックをかける。

ゴール前で競り合う4人は止まった状態ではなく、ゴール前に走りこんでボールを迎える。主にはファーサイドから相手の死角を突くように、キッカーの合図で一斉にニアサイドに走り込んでボールを流し込む。

別動隊として、空中戦に強い選手1人がペナルティスポットからスタートする。昨季はこの役割をメリーノが担い、今季はガブリエル等も務めている。4人とは別の動きを見せるこの役割があるからこそ、守備側は複数のリアクションを強いられる。

こうしたデザインされたコーナーキックが、苦しい時の必殺の一撃となる。

スペースを創出、活用するビルドアップ

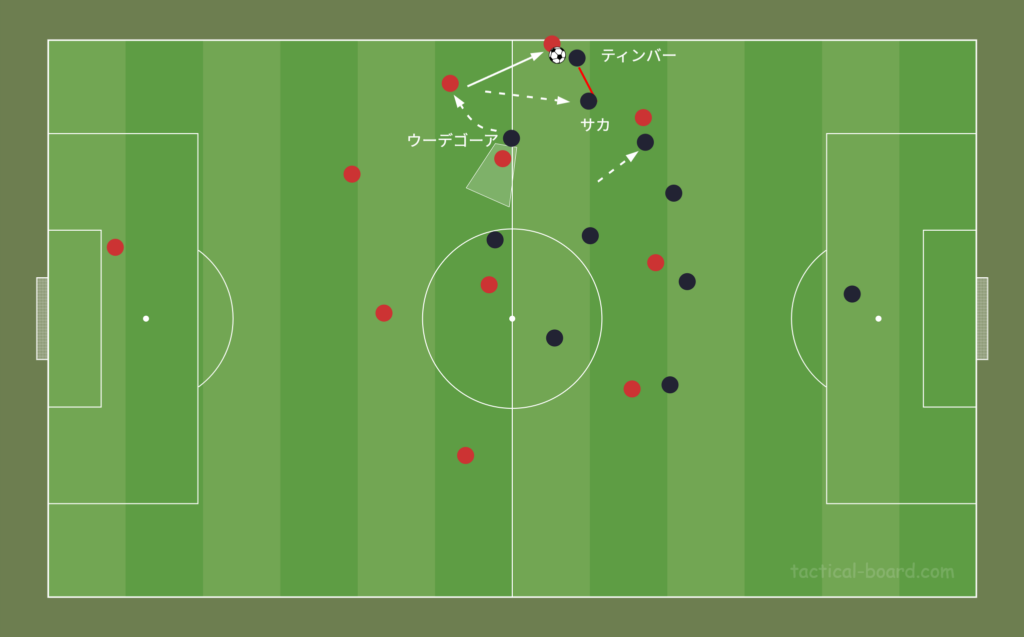

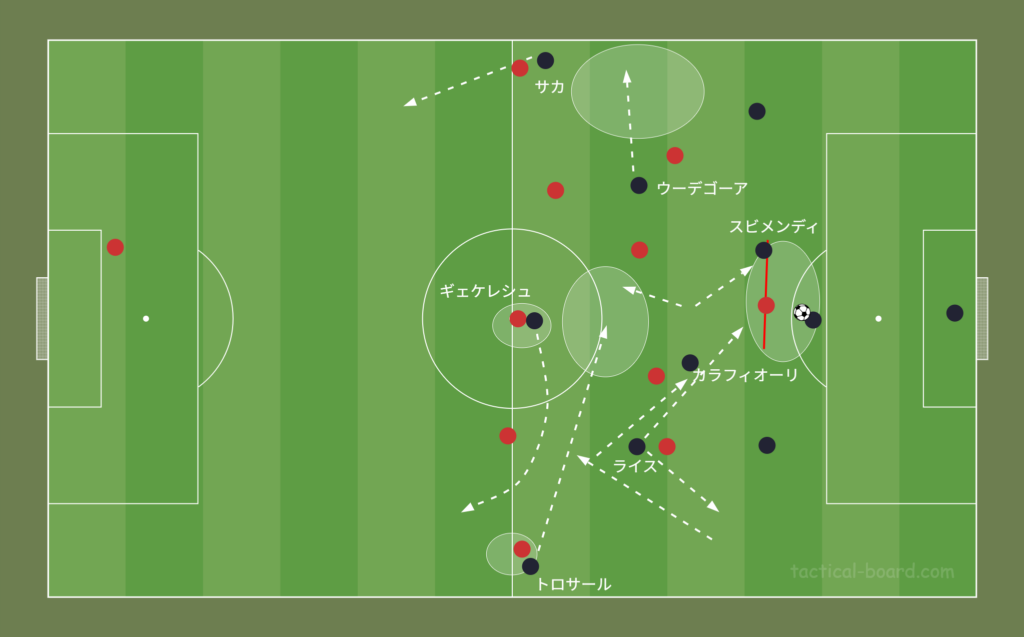

アーセナルはビルドアップ時、ポジションチェンジを多く用いる。決まった動きはなく、ポジションチェンジを行った選手と、それにより相手が動いて生まれるスペースに合わせて周囲の選手がポジションを微調整していく。

そんな中で多いパターンは、左SBのカラフィオーリがDFラインから抜け、スビメンディの脇に絞る、もしくはシャドーの位置まで前進して成す3-2-5だ。この際、ライスが代わりにDFライン左後方やスビメンディの脇に降りる等して空いたスペースを利用していく。

逆にライスがアンカー位置に降り、スビメンディが1列上がる入れ替わりも見られる。

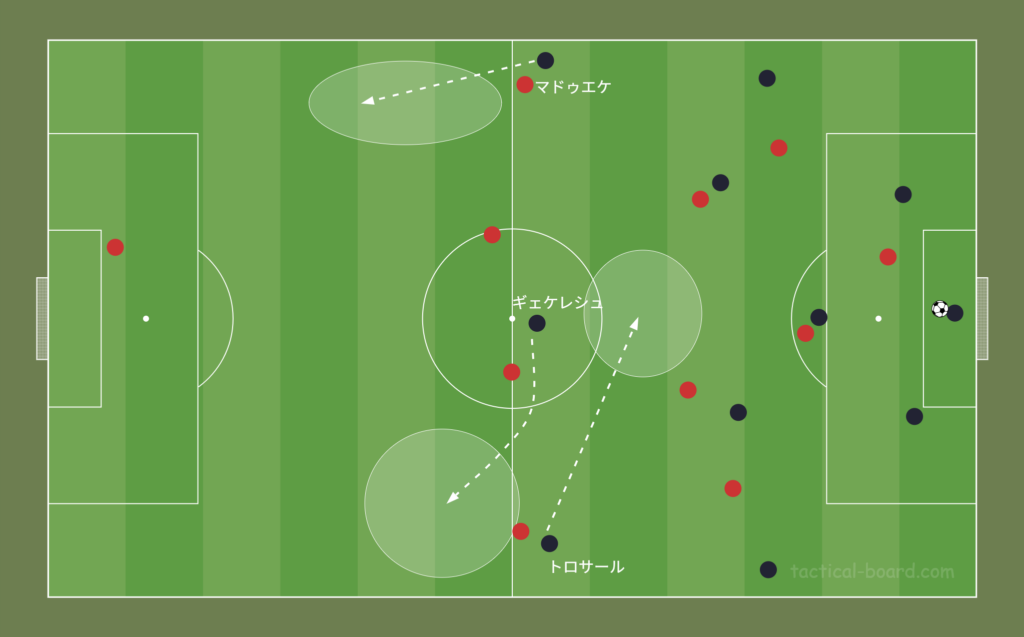

アンカーのスビメンディは、相手の陣形を見極めて、的確にポジションをとる。特によく狙うのは相手のFWの脇だ。すぐ脇にポジションを取ることで、ボールホルダーと共に最小単位の数的優位である2vs1を作る。ここでボールを引き取ることで、相手は守備ブロックを動かして修正する必要が出てくる。そこで空いた新たなスペースに他の選手が入りこむことで前進を図る。

IHのウーデゴーアやエゼ、メリーノは、WGが張ることで生まれる相手の中盤脇に流れてボールを呼び込む。

左WGで起用されるトロサールであれば、ギェケレシュが最前線で張っている状態で、手前のスペースに絞り込んでボールを呼び込むことができる。

このように、複数の選手が相手の守備陣形と味方の配置を考慮してポジションを連鎖的に動かすことでスペースを創り、利用し、前進する。

ビルドアップの課題としては、4-5-1の攻略における停滞感が挙げられる。リーズ戦は大量5得点を奪ったものの、ネガティブ・トランジションやCK、ギェケレシュへのロングボールで奪った得点であり、効果的に前進を果たして奪った得点は無かった。ニューカッスル戦の2得点もコーナーキックである。

4-5-1の攻略には、2-3-5の配置が効果的なものとなる。しかし、柔軟にポジションを変化させるアーセナルの中に、意外にもこの形が無い。SBの素早い寄せ、SHのプレスバックでWGに良い形でボールが入らないと、ファイナルサードで崩す術が無い状態となる。

4-5-1の攻略は課題である。しかし逆に言えば、それでも得点ができ、勝ち点を積み重ねることができている。ロングボールやセットプレー、ネガティブ・トランジション等、ボールを保持して攻め崩す以外、他局面での得点の選択肢を持っているということだ。これは現代サッカーにおいて非常に重要であり、強いチームの必要条件。さらに、局面間の相互作用までも見られる。これは間違いなくアーセナルの長所である。

ファイナルサードの攻略

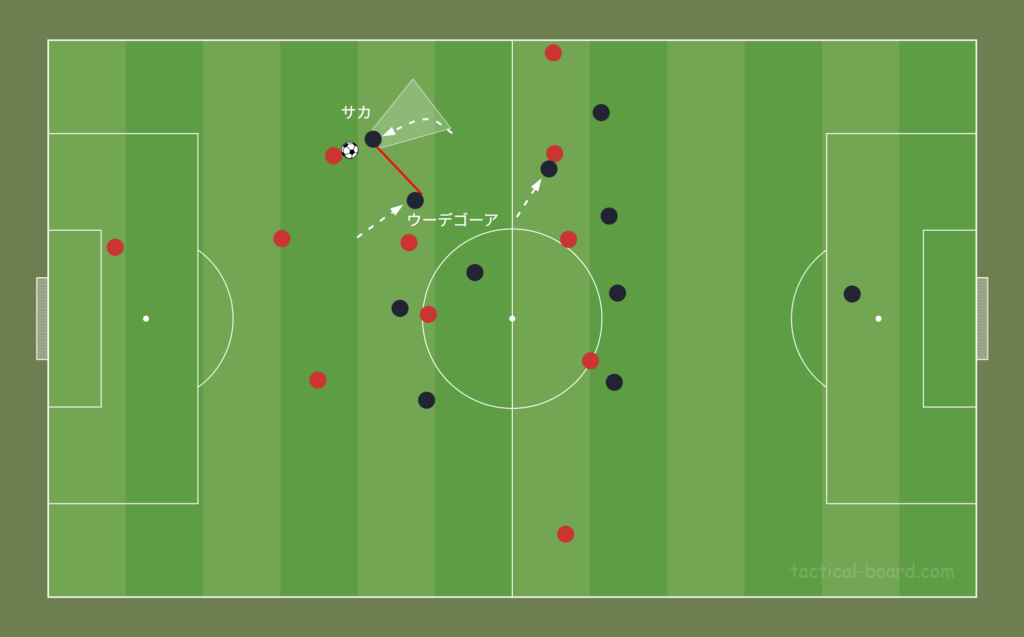

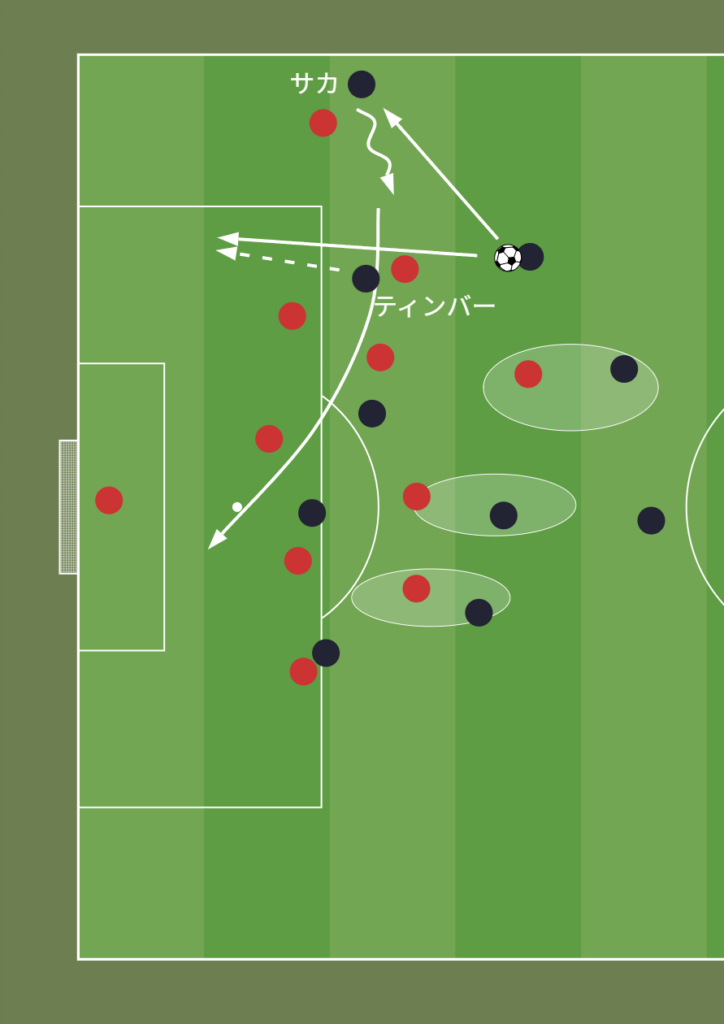

ファイナルサードで真っ先に狙うのは裏のスペースだ。サカやマルティネッリといったワイドに開いたWG陣は、ボールが前進しきる前から常に裏のスペースを狙っている。裏を取れずとも、相手に裏の脅威を与えることで敵DFを低い位置に釘付けにすることができる。そうして、その手前のスペースを利用するビルドアップを助けている。

相手を押し込んだ後も同様に裏、特にチャンネルを狙っていく。相手が中を固めたら外、外を固めたら中をアタックし、相手の中盤手前のエリアを制圧すると、そこからチャンネルへのスルーパスを狙う。大外の選手が幅を取ることでチャンネルを広げ、WGの他、IH、SBも連続的に抜け出していく。

相手がチャンネルをケアすれば、サカがカットインを見せる。リーグ屈指のキック精度を誇る彼からのクロスボールは、大きな脅威となる。

この時、必ず中盤やDF陣がセカンドボールの回収のためにペナルティエリアの外側のエリアやアタッカーのケアを行う。被カウンターの芽を摘むだけでなく、そのままゴールを狙うためだ。そこまでをセットとしてクロスボールを活用することで、効率アップを図っている。

敵の守備陣が空かない時に、セカンド回収やトランジション、シンプルなクロスで得点を狙う機会も増えるだろう。WGがケアされた場合はSB等が担うクロッサーの質、そして新戦力のギェケレシュのゴール前でのパワーに期待がかかる。

新戦力加入の影響と課題

多額の資金を投じて獲得した新規加入選手たち。彼らのパフォーマンスはどうであるか?

ギェケレシュはSB裏に流れてボールを収めるプレーでの貢献が大きい。パワーとスピードを活かして一度前線でボールを収めることで、全体を押し上げてパスコースを作り出すことが可能となる。ただし、バックパスやフリックといったボールを収めた後のボールコントロールが非常に固く、ロストしてその先のプレーに発展しないケースが多い。押し上げるという意味では有用だが、エキティケやヴォルテマーデ、ジョアン・ペドロといった他チームの新戦力に比べると、足元の固さは明らかだ。

次の展開に繋げるためのプレーに磨きがかかれば、より存在感を増すだろう。守備の面では横向きのプレスに意欲的だが、相手の中盤を切るのかバックパスを切るのかという判断力に欠ける一面も見られる。

マドゥエケはスピードに長けた選手で、縦への突破と、裏へのロングボールのターゲットとなることができる。ただし、縦ばかりで味方と連携して崩すプレーや内側への展開に欠けており、攻撃の選択肢が豊富とは言えない。

身体能力の高い彼ら2人の加入は、ロングボールの利用での効果も期待される。

スビメンディはパーティの後釜として、攻撃面では見劣りしない働きを見せている。パーティはDFラインのカバーも巧みであったため、守備面でのさらなる貢献も期待される。

アーセナル全体としては、強みである守備面の前提、つまりは各選手の細やかなポジション調整が損なわれた場合に難しい状況に陥るだろう。当然、各選手には献身性やスタミナが求められる。確実にパスコースを制限することでプレッシングに転じていくのだが、この制限が上手くいかなければ、昨季CLのPSG戦のように、守勢に回り続けることになる。

複数のコンペティションを戦うための選手層が増した。新戦力が存在感を増し、課題を克服しつつ、長所に磨きがかかれば、プレミアリーグ制覇にも手が届くはずだ。

24/25シーズンのアルテタ・アーセナルにおいて実践された戦術、守備構造についての詳細は、概要欄のリンクに記載された、2025年8月29日発売の書籍にて。

アルテタを含めた、28人もの若手指揮官の戦術と、サッカーの原理・原則を学ぶことのできる一冊となっています。ぜひお手に取ってみてください!!