以前、【サッリ・チェルシー】軌跡の出発点。開幕前の現状課題の分析の記事でも触れたように、18-19シーズン、サッリ・チェルシーはまだまだ発展途上ながら順調なスタートを切った。サッリ・サッカーの中心にいるのは、サッリと同じく今夏ナポリから加入したアンカーのジョルジーニョだ。

ジョルジーニョは味方との距離間を維持するのが抜群に上手い。決定的なパスを出す前段階、ビルドアップからチームとしてのボール循環を考えた適切なポジショニングを維持している。こまめにボールを引出しシンプルに捌くことで敵チームのプレスをいなし、味方に時間とスペースを与える彼のプレーは、サッリのサッカーには欠かせない重要なピースとなっている。そんな彼が得意としているプレーにアタカール・エル・バロン( atacar el balon )という動きがある。

今回はアンカーには特に習得していてほしい、アタカール・エル・バロン( atacar el balon )の重要性について。

アタカール・エル・バロン( atacar el balon )とは?

この動きはボールを迎えに行くことで縦パスの出発地点をずらすプレーである。3人目Cを介することにより、Bへのパスコースを遮断しようとする敵の守備を無効化している。この時のCの「3人目としてボールに寄る動き」が、アタカール・エル・バロンだ。フットサルでよく使われる言葉である。

レイオフ同様、敵のカバーシャドウを無効化するこの動きを取り入れることができれば、パスの選択肢が圧倒的に広がる。

アンカーがこの動きを身につける利点は以下の3点。

①3人目としてCB間をリンクさせればプレス回避に繋がるだけでなく、わざわざDFラインに降りなくて良いため、中盤に厚みをもたらすことができる。

②浮いた位置となりやすいため、前を向けるうえ、前方のスペースを使いやすい。

③2択を迫ることで優位をとる。

ジョルジーニョがプレスを回避し、味方に時間とスペースを与え、チームとしてのボールの循環をコントロールできているのはこの動きを頻繁に取り入れているからである。

実践例

実践例を見てみる。

アンカーの「寄り」の動き。

・フットサル、スペイン語だと”atacar el balon”て呼ばれるらしい。

・寄りからダイレクトで叩く

・ホルダーとパスの出し先の間に立たれてパスコースを切られた時、ボールの位置を動かし角度をつける事で簡単に通せる

・ジョルジーニョが得意なやつ。

ジュルジーニョ得意のアタカール・エル・バロン

ボールホルダーに近寄り、パスの出発点を変える事で、楔を打ち込むパスコースをつくる。ボール循環を促すうえでアンカーには備えていてほしい技術。

どちらもボールに寄ることで新たなパスコースを作り出しているのが分かる。ボールホルダーの代理で楔を打つようなイメージだ。ボールホルダーは、ジョルジーニョがダイレクトで楔を打てるよう弱めのパスを出している。この点からも、複数人で意識的に行っているプレーであると言える。

IHがSBと連携して楔を打ち前進する手法もよく見られる。

サンプルはナポリのハムシクとアーセナルのスミス・ロウだ。

ディアワラ活用応用編

・ハムシクがポジションを下げ、ディアワラは上げる

・カンプルがハムシク対応で出るが、ポジションを上げるディアワラの監視役が不在に

・ハムシクのatacar el balon→レイオフの美しい流れ

・ハムシクの降りる動きはこの試合通じて多々。

スミス・ロウ

・サイドチェンジに合わせてSBに寄るアタカールエルバロンがお得意。

→食いついてきた選手を外してランニング

アーセナルはこういった局所的な優位を作るプレーを得意とする選手が多い。

IHの場合は楔を入れたあと、そのまま次のスペースを狙ったランニングへの移行をスムーズに行う事ができればより効果的だ。

最後にジョルジーニョのアタカール・エル・バロンを餌にしたボール循環を見せるナポリとチェルシーの攻撃を見てみる。

ボールに触れずに循環促すジョルジーニョ

・ホルダーに寄るatacar el balonで敵を動かす

・ついてくれば逆のハムシクが降りてくる

・こなければダイレクトで縦に

・自らが敵をひきつける事により空けたスペースを使わせる意識。コーチングが証左。

背後をとるチェルシーの攻撃

・敵中盤ブロックの手前でフリーの状態を作る

→可能にしたのは、2CBと常に優位を作るジョルジーニョ

・プレッシャーがかからない場合背後を警戒し後退するのがセオリー

・プレッシャーとラインコントロールの関係性

アタカール・エル・バロンは、メンディの偽サイドバックや、3オンラインと同様、敵に2択を突き付ける攻撃である。

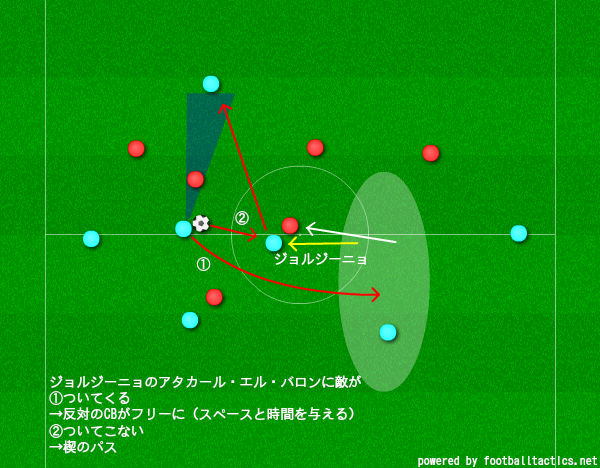

ジョルジーニョのアタカール・エル・バロンに対して敵が

①ついてくる→反対のハーフスペース(CB)が空くため、そこから前進可能

②ついてこない→ダイレクトで楔を打ち込む

という2択を迫ることができる。

数的優位の考え方としては、先日挙げたマテオ・ゲンドゥージの考え方と近いものがある。近距離でボールを扱うため、周囲の選手が近い距離、狭いスペースでも安心してボールを当ててくれないとアンカーとしては厳しい。

おわりに

アンカーの選手がこの動きを身につけていれば、パスの選択肢が圧倒的に広がるためチーム全体のボール循環が非常にスムーズになる。ジョルジーニョはこういったボール循環を促すポジショニングが巧みだ。まさにアンカー、そしてアタカール・エル・バロンの手本となる選手である。

ただ、周囲の選手がアンカーの意図・作り出したスペースを把握していなければ意味がない。チームとしての相互理解・完成度が高まるほど、この動きの効果も大きくなる。

コメント

[…] このチームの攻撃面での特徴。それはCHザンボとサンソンの距離間だ。1失点目はアトレティコの守備に上手くはめられたが、距離間を狭める事で楔を打ち込む(=アタカール・エル・バロン)、もしくは展開するタイミングがとりやすい構造となっており、基本的には同じサイドに寄ってプレーする。 […]

[…] シャカ、香川真司、デミルバイ、ジョルジーニョ等それぞれが抱える優秀なパサーの存在も大きかったが、それ以上に正確なボールを送り込むための時間(溜め)の確保、角度のつけ方、死角作りがチーム全体に浸透していたことの影響が大きかった。 […]

[…] […]

[…] ピャニッチはチェルシーのジョルジーニョのように、キエッリーニやボヌッチからこまめに引き出したり、自身を囮に使ったりすることで前進するのに有利な状況を作るのが上手い。加えて、自身も前進することでFWのマークから逃れる絶妙なポジショニングが光る。FWとしてはどこまで追走するか判断に迷うところだ。FWの守備位置が下がればカウンターが難しくなるうえに、CBへのプレッシャーもかからなくなるため守備が後手に回る。 […]

[…] 例えばこのシーンも、HVのトロイが抜ける事で敵の守備組織に「歪」をもたらしている。敵を押しこむことでCHフロイラーが降りるスペースができた。彼がアタカール・エル・バロン気味に入って敵を釘付けし、外へのボールタッチで敵3人をひきつけることに成功したのも、トロイが抜けたことにより「歪」を生んだ成果だ。前編のパターンで言うと、「パターン4」にあたる。 […]

[…] 生い立ちやエピソード等全く無し、飾り気無し、私が勝手に強みだと思っている「具体性」を追求したド直球のプレー分析記事となっています。ほどよい文量にまとめるのが大変でした。 今までドイツ代表ジョシュア・キミッヒ、ナポリでのジョルジーニョ、バルセロナで8番を継いだアルトゥールのプレー分析を行っていますが、チームでなく個人単位で観るのも勉強になりますね。 […]

[…] レイオフを組み込むための条件は、2人目と3人目が適切な距離感でペアを組み、楔を処理するためのポジショニング(ペアリング)をしていることです。このレイオフを巧みに組み込んでいた昨季のホッフェンハイム、今季のナポリでそれぞれパス循環の心臓役を担ったルディとジョルジーニョは、狭いスペースでもペアリングさえできていれば躊躇なく鋭い楔を打ち込んでいました。 […]