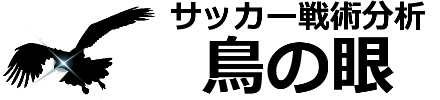

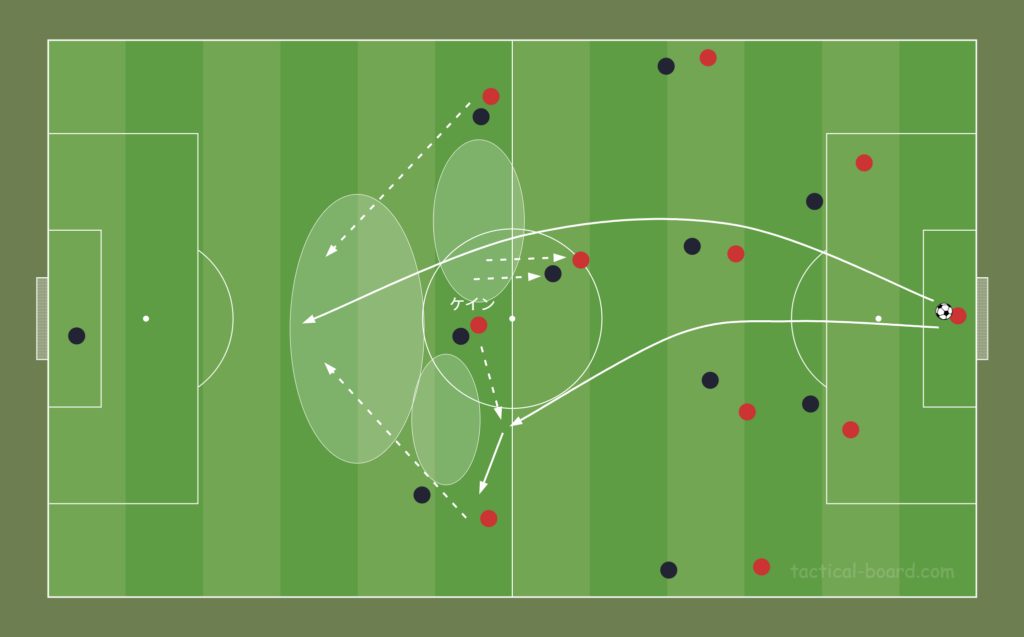

この図は、あるチームがある試合、あるシーンで決定機を作り出した時の選手の配置を示している。両SBが最前線、両CHがDFラインに降り、2トップは中盤の位置。一体、どこのチームだろうか?

タイトルに書いてあるので考える余地も無いが、バイエルン・ミュンヘンだ。CLのグループリーグ初戦で、強豪チェルシー相手に作り出した一場面である。

25-26シーズン、スーパーカップから始まる公式戦で11連勝を記録した、コンパニー率いるバイエルン・ミュンヘン。

チームの中核を担っていたムシアラを負傷で欠いている状態であるが、リーグ戦は27得点4失点で開幕7連勝。盤石の戦いを見せ、このパフォーマンスが続けばCL制覇をも期待させる。

今回の動画では、ここまで1試合平均3.9得点と、5大リーグ最大の火力を誇る、バイエルン・ミュンヘンの戦術に迫る。

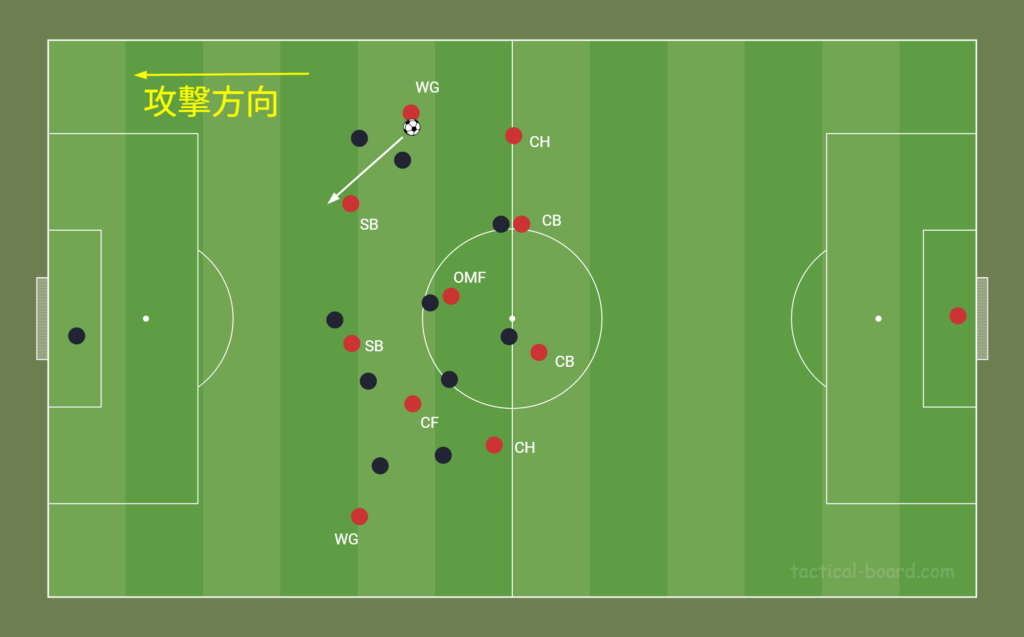

メンバー構成とチームのスタイル

バイエルンの基本システムは4-2-3-1だ。リーグ戦で守備に回る機会は少ないものの、プレッシングの質が非常に高い。2種類のプレッシングを駆使してあっという間に敵を自陣へと押し返し、ロングボールを蹴らせて回収、もしくはショートカウンターに移行していく。

ここ数年、ビルドアップに課題を見せていたものの、大きく改善傾向がみられる。層・質共に十分とは言えなかったCBには、レヴァークーゼンから200万ユーロという破格の安さでターを獲得し、攻守に安定感がもたらされた。攻撃に柔軟性を持たせるキーポジションとなる両SBには、スタニシッチとライマー。CHにはビルドアップの核となるキミッヒの負担を軽減させることのできる、パブロビッチが起用されている。

両翼にはカットインでチャンスを演出できるオリーセと、味方との連携から得点に関与できる、7000万ユーロで加入したディアスが入る。

トップ下のグナブリーは低い位置で中盤のサポートを行い、CFのケインは0トップとなり、良い意味でゴール前から消えるケースが多くなった。

バックアップとして、チェルシーからニコラス・ジャクソンをローンで獲得している。ただし、サネ、ミュラー、コマンが退団したことで、自慢であった2列目の選手層が急激に薄くなっている。

欧州最大火力の仕組み

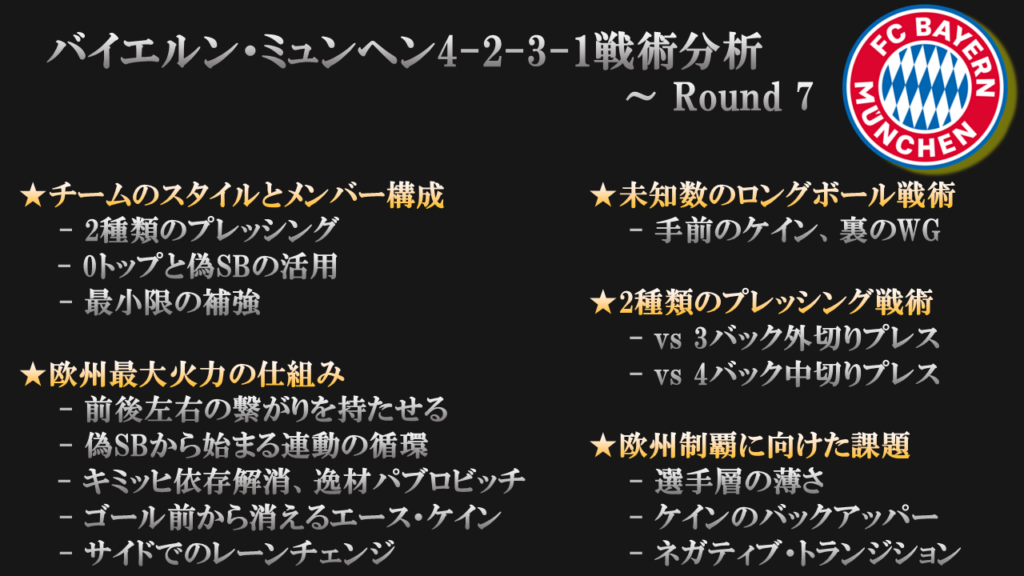

ここまで欧州最大の火力を誇る、バイエルン・ミュンヘンのビルドアップは非常に柔軟で、ポジションチェンジを多く用いるようになった。後方と前方、中央とサイドのつながりを持たせることで、攻撃力が増している。

ポジションチェンジは、大まかには内側の選手が降り、外側の選手が上がる形で循環する。そして、サイドの高い位置ではもう一つの渦が生まれる。

ポイントとなるのは両SBだ。ライマーとスタニシッチで構成される両SBの主戦場は、ハーフスペースだ。彼らの働きが、バイエルン・ミュンヘンの柔軟性、ひいては爆発的な攻撃力の源となる。

彼らが絞ってIHのような高い位置を取るのは、相手のプレッシャーが強くない時であることが多い。また、絞るタイミングの多くは、逆サイドからCBにボールが渡ってくるタイミングだ。相手のWGを絞らせることで、CBからWGへのパスコースを作り出す。当然、相手のWGが絞らない場合は、SB自身がハーフスペースでボールを受ける。

CBとWGの距離が遠く、パスコースを確保できない場合は高い位置を取らず、DFライン内で絞った位置を取り、3バックの脇のような位置を取ってWGとのリンクを行う。この部分の按配、そして、ボールホルダーとなるCBがドライブしてパスコースを創り出すことも重要となる。相手のWGが出てくるようであれば、オリーセに対してスペースを与えることが可能だ。

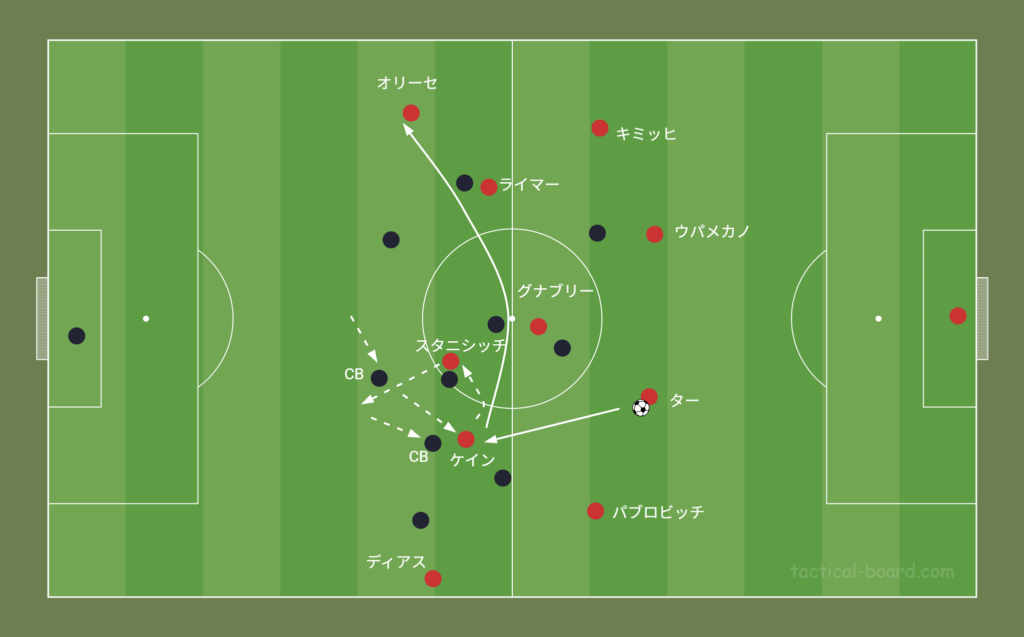

SBが自由に高い位置を取れるよう、CBとWGのリンク役をメインで担うのがCHだ。キミッヒやパブロビッチは、CB間や、CBとSBの間に降りることで、リンク役とリスク管理役を担っている。彼らCHの働きにより、SBは自由を得ることができる。特に相手が2トップの時は、キミッヒが降りて3バックを形成する傾向が顕著である。

ショートパスでリズムを創れるパブロビッチは、キミッヒに頼りきっていたビルドアップの主役になれる逸材だ。相手のプレスの向き、配置を的確に読み取ってのパス捌き、パスコースを空けるための抜ける動き、球離れのタイミング。プレスを空転させて足を止めさせる上で非常に重要なものとなっている。

CHが低い位置にポジションを取る中で、前線と後方のリンク役となるのが、2トップの役割だ。トップ下のグナブリーは、WGに対して平行のサポートを行うだけでなく、時にサイドに流れ、時にCHの位置へと、前後左右広範にポジションを取ってボールの前進をサポートする。

そして、絶対的なエースであるハリー・ケインもこの役割をこなしている。

0トップ・ハリー・ケイン

ケインは、0トップとして、ゴール前から消えることが多くなった。時にCHの位置でリンク役を担い、時にCBとWGの間を取り持ち、本来のSBが位置するポジションでネガティブ・トランジションを迎えるシーンもみられる。

0トップとして攻撃に関与することで、彼の1試合辺りのパス本数は昨季と比べて5-6本、約30%増加している。彼はフィジカルが強く、低い位置でのポストプレーでも失うことがない。また視野とキック精度が高く、いとも簡単にサイドチェンジを決めることができる。

そんな彼の働きによって、ゴール前への前進機会を増やし、空いたスペースを周囲の味方が使えるというメリットが生まれている。彼の動きに相手がついてこなければフリーで捌くことができ、ついてくればスペースが生まれる。

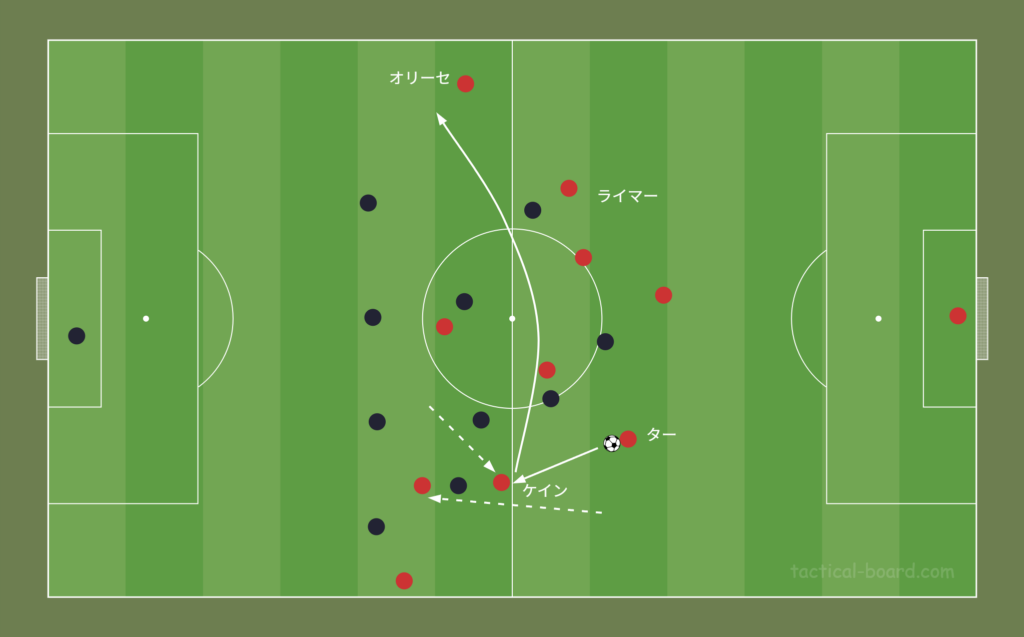

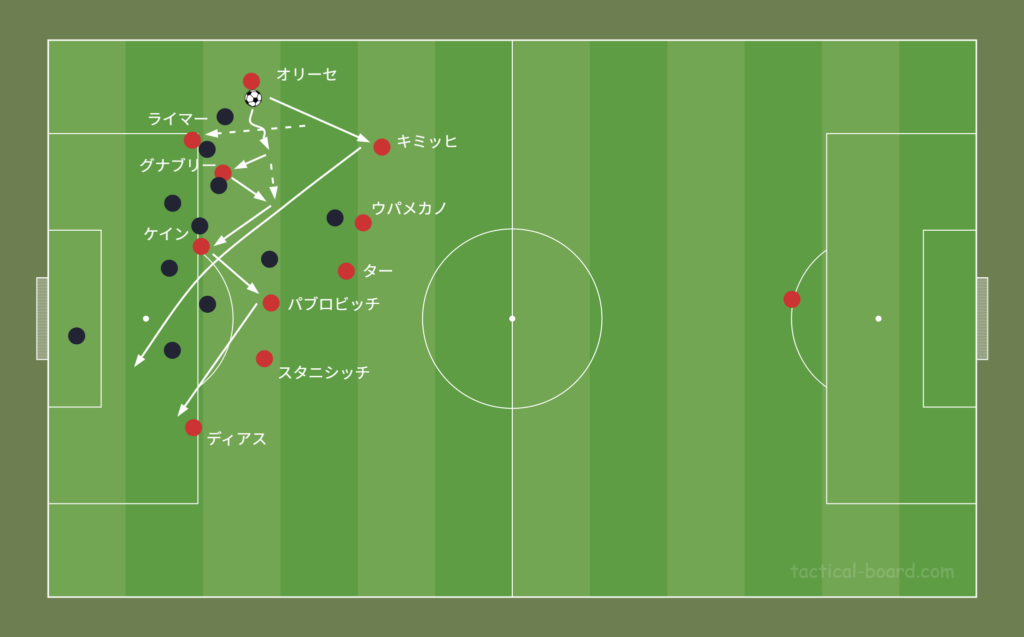

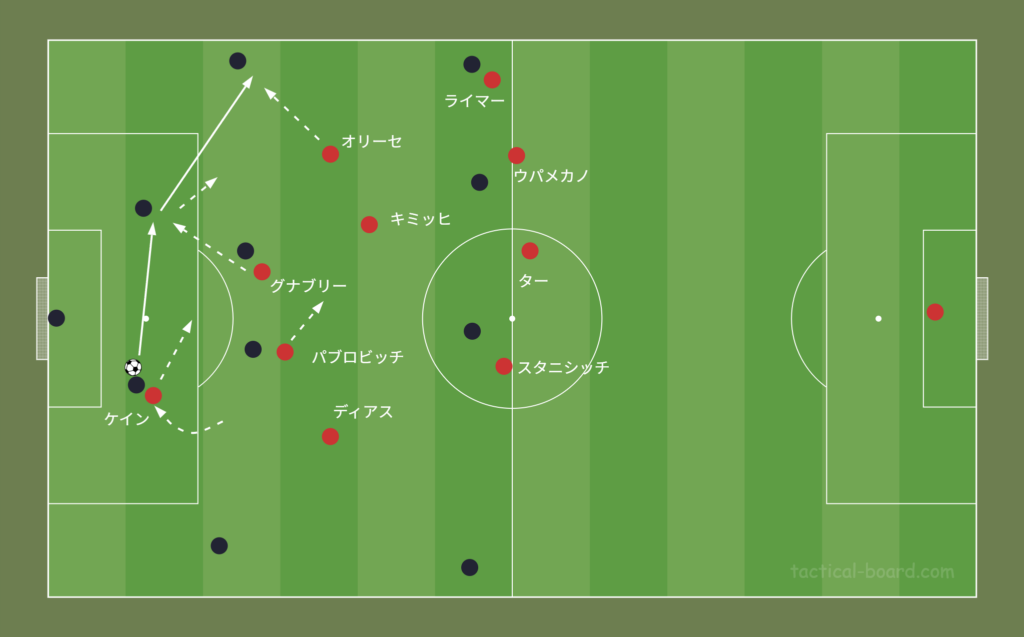

ドルトムント戦では、5-3-2の相手守備陣に対して、CHの脇まで降りてビルドアップに参加した。このエリアは、FWの背後、IHの脇、という相手の手の届きにくいエリアだ。相手DF陣が出ていくには距離がある。ここでSBからボールを引き出すことでフリーとなる。CHのパブロビッチが、ケインの降りるスペースを空けている点も見逃せない。

そして、そこから一気に逆サイドのオリーセにサイドチェンジする。この一連のプレーにより、ドルトムントのプレスを回避して押し込むことに成功している。

当然、低い位置まで降りないシーンではゴール前で得点を狙い、0トップで降りた場合も、最終的にはゴール前に顔を出すことができる。リーグ戦7試合で12得点3アシストと得点力は全く陰りを見せていない。

ファイナルサードの攻略術

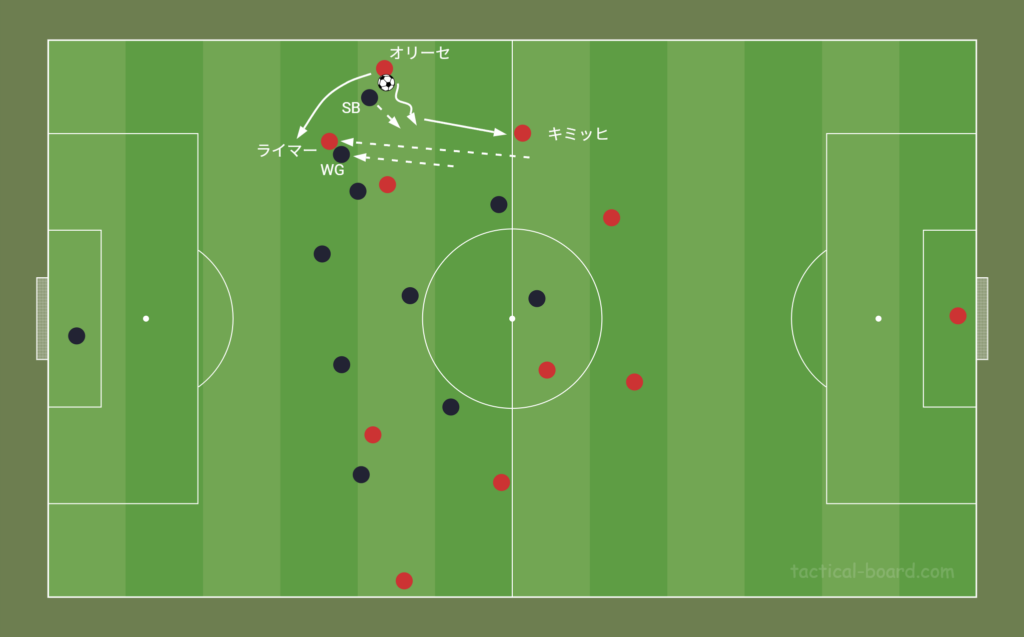

内側をとるSBに対して、オリーセとディアスのWG陣が幅をとる。SBが絞っているうえに、WGまで絞ると、幅を取る選手が不在となる。そのため、WGが絞ればSBは高い位置で幅を取る役割となる。ただし基本的な配置はWGが外、SBが内だ。

WGが中に絞るのはボールを捌いた後になる。WGがボールを受けると、SBが必ずチャンネルを突くランニングを入れる。サイドチェンジとセットであればチャンネルが空きやすくなるため、一撃必殺の連携技となる。

チャンネルをケアされた場合、WGは無理な仕掛けをせず、後方の味方に返す。ここでボールを捌くと、WGは幅取り役から解放される。内側へとレーンチェンジするのである。入れ代わりで、チャンネルに抜けたSBが外に流れ、幅取り役となる。このレーンチェンジが、相手のマークの受け渡しを乱すのに効果的となる。

内側にレーンチェンジするWGに対して敵SBは後手を踏むうえに入れ替わられて、チャンネルを抜かれる可能性が高くなる。敵WGがチャンネルをケアする場合、外に流れたSBのライマーがフリーになる。

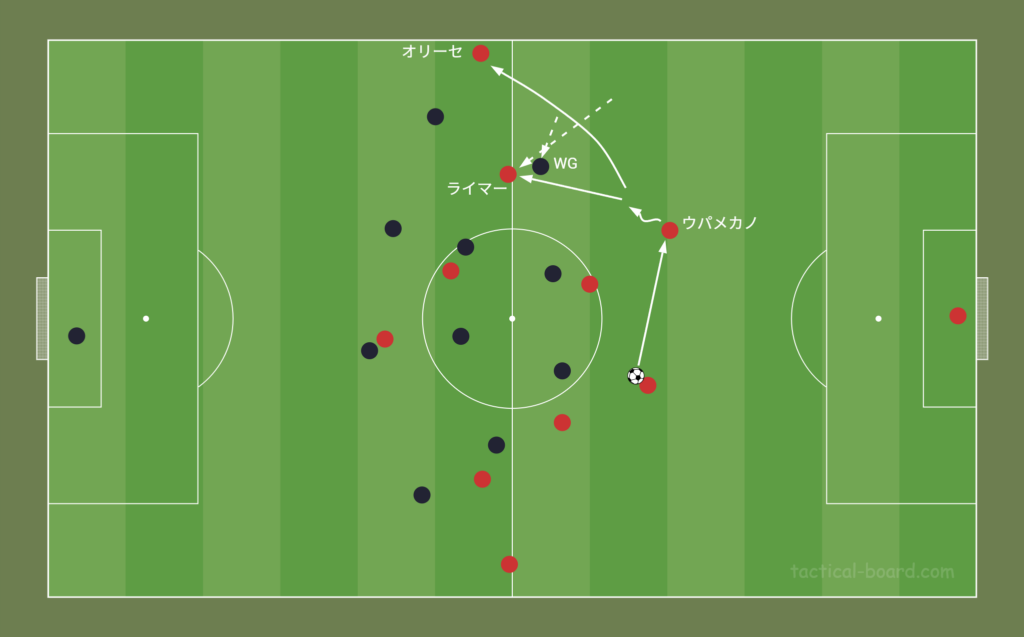

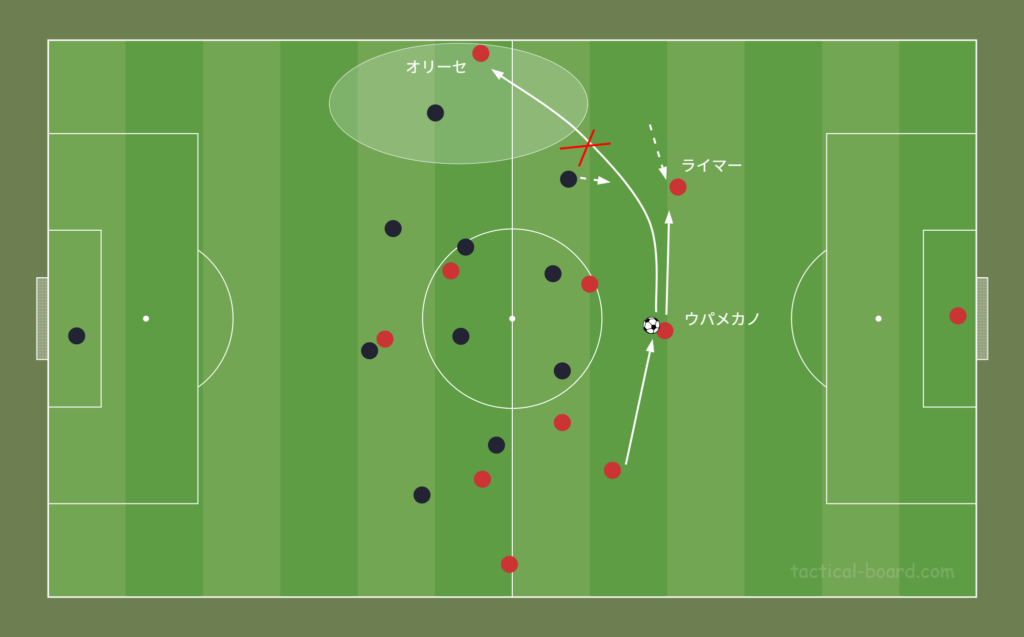

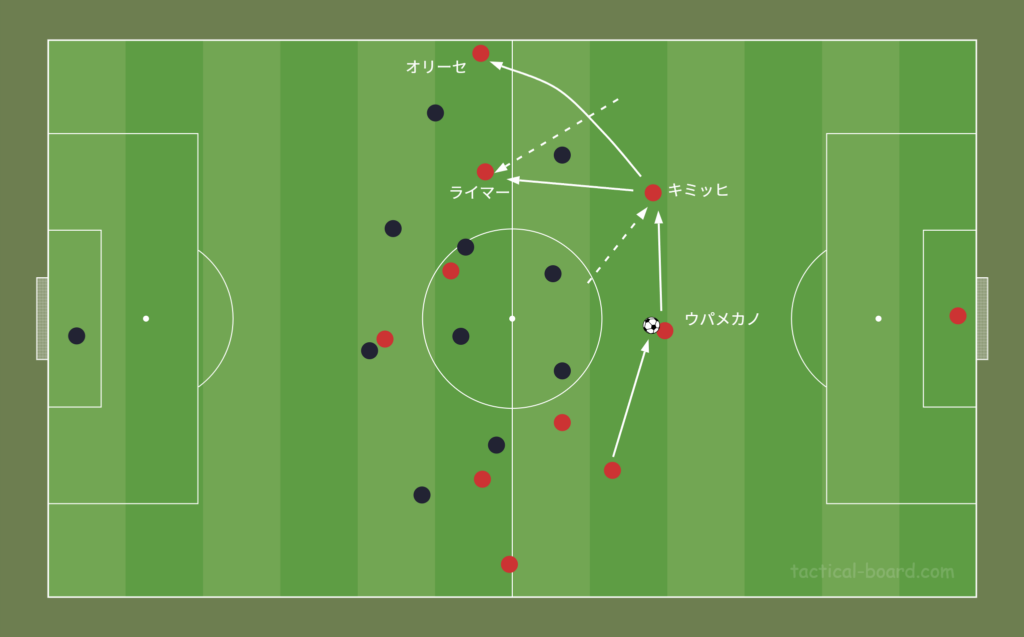

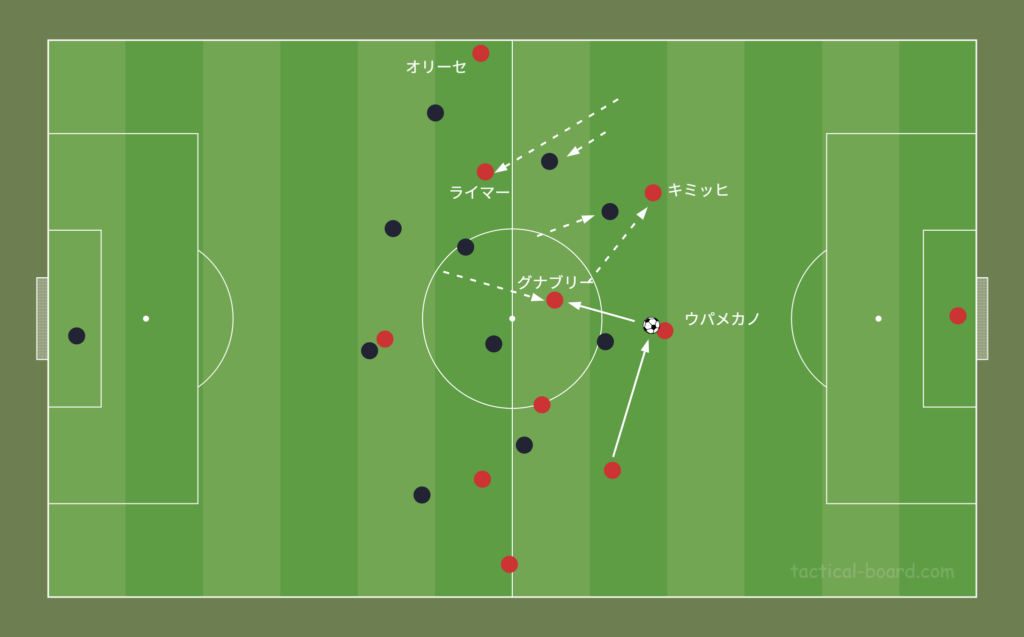

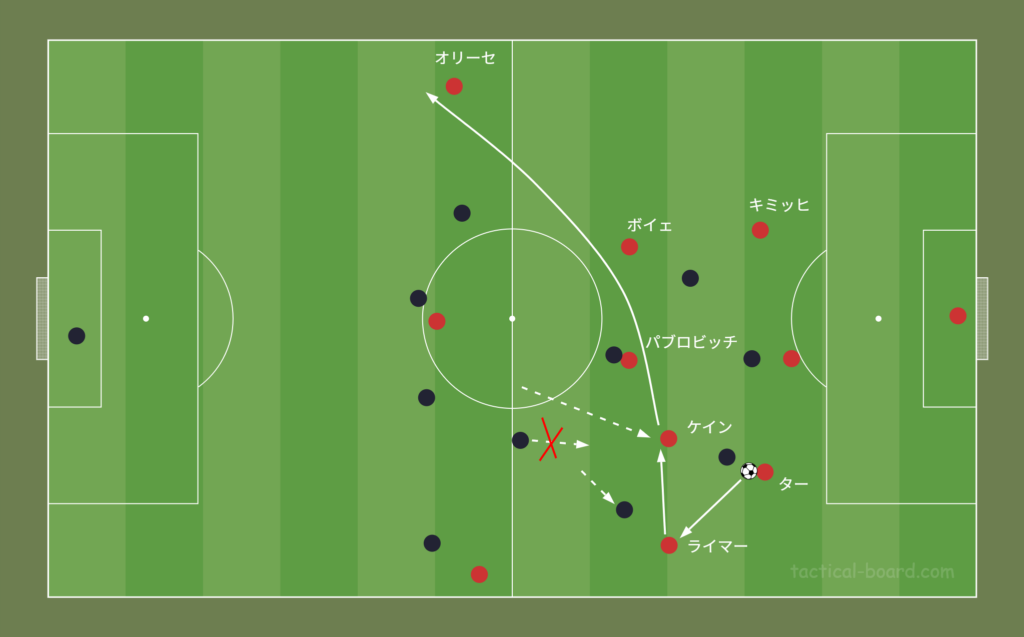

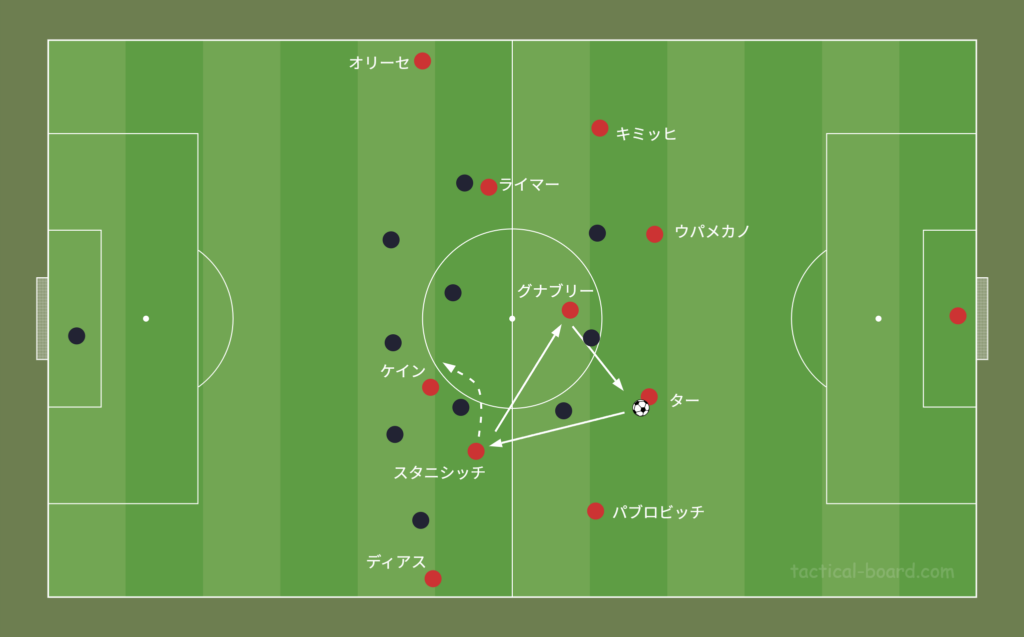

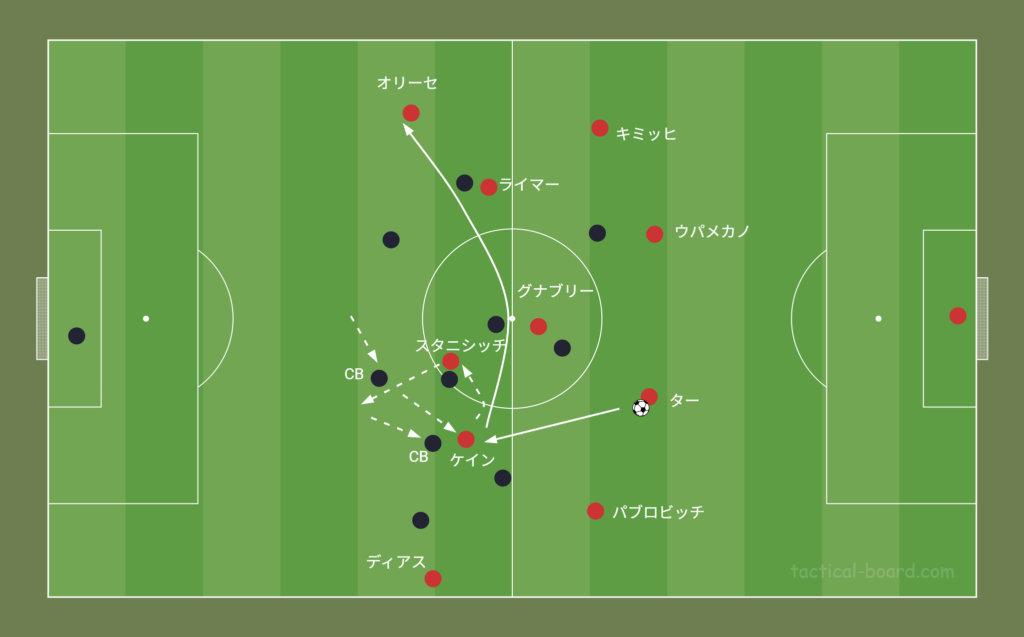

動画の冒頭で紹介したシーンは、ここまで紹介してきた連動から生まれている。ライマーとスタニシッチが絞り、キミッヒとパブロビッチがそれぞれCBとWGのリンク役となる。空いた中央にはトップ下のグナブリーが降りて前進のヘルプに入る。ボールを受けたスタニシッチがグナブリーに落としたあと、さらに中央に向かって抜け、空いたスペースにCFのケインが降りて行く。

ここでフリーになるケインに対し、チェルシーはCBが対応についていき、スタニシッチはその背後に抜ける。

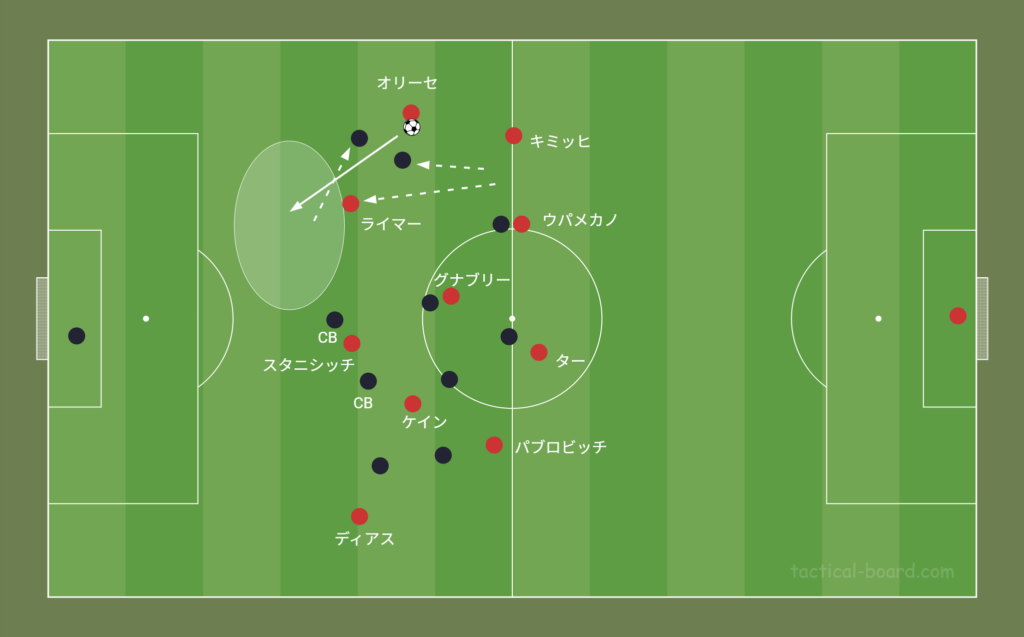

対して、チェルシーは逆サイドのCBが絞ってカバーに入る。ケインが逆サイドのオリーセにサイドチェンジをすると、インサイドで構えていたライマーが、大きく空いたチャンネルに抜け出して決定機を迎えることとなった。

サイドチェンジを受けるオリーセは、敵の中盤ラインを越えた位置で、かつDFラインの手前。サイドチェンジを受けた後のDFとの間合いを確保できるギリギリ内側に立つ。そうすることで、幅を取りつつよりゴール近くで勝負に出るという選択肢を相手に見せ、脅威を与えている。

ファイナルサードでは、平行パスと横ワンツーが利用されることが多い。中央で横パスを用いることで相手をずらし、大外の選手がフィニッシュを担当する。横ワンツーは、大外役から解放された選手のマークの受け渡しが難しいため、簡単には守れない。

SBが大外を務める場合、内側に位置するWGは斜め前ではなくて平行まで下がって受ける。そこに相手がついてくれば、DFラインにスペースが生まれる。

バイエルンの4-2-3-1は、2トップが下がる、平行パスを受ける等で前線にスペースが生まれやすい。そこにWGのレーン移動やSBのインナーラップ等で2列目、3列目からどんどんと飛び出していくため、相手からすると守備対応が非常に難しくなっている。

また、ハーフスペース後方に降りるキミッヒからDFライン裏に向けたロブパスも猛威を振るっている。

未知数のロングボール戦術

24-25シーズンは、主にCLでロングボールを選択するシーンもしばしば見られた。

後方は4バックと2CHがパスを繋げる状態でポジションを取り、プレスが弱ければショートパスで前進する。前方の4枚は、2トップが縦関係になり敵DFを1枚前進させる。最終ラインが3枚になったところでGKからCFのケインもしくはミュラーにロングボールを送り込む。この時、ターゲットは競り勝つ必要はなく、敵DFにクリアをさせなければ良い。スピードのあるWGが斜めにCF背後に侵入し、相手に勝るスピードでいち早くボールに到達し、収める。2CHやボールサイドのSBもセカンド回収に向かい、少ない手数で前進を果たす。

相手DFにスピードが無い場合は特に刺さり、相手DFがスピード型であればシンプルにケインの強さを活かしたロングボールが可能となる。

多くの決定機を創り出すことに成功した戦法であったが、今季はターゲットのミュラー、そして背後への抜け出しに長けたサネやコマンが抜けた。現代サッカーにおいて、ハイプレスを受けた際の回避方法としてのロングボールは必須戦術となっている。

ここまではロングボールを必要とするシーンが少ないため、今季も機能するか否かは、未知数となっている。

2種類のプレッシング戦術

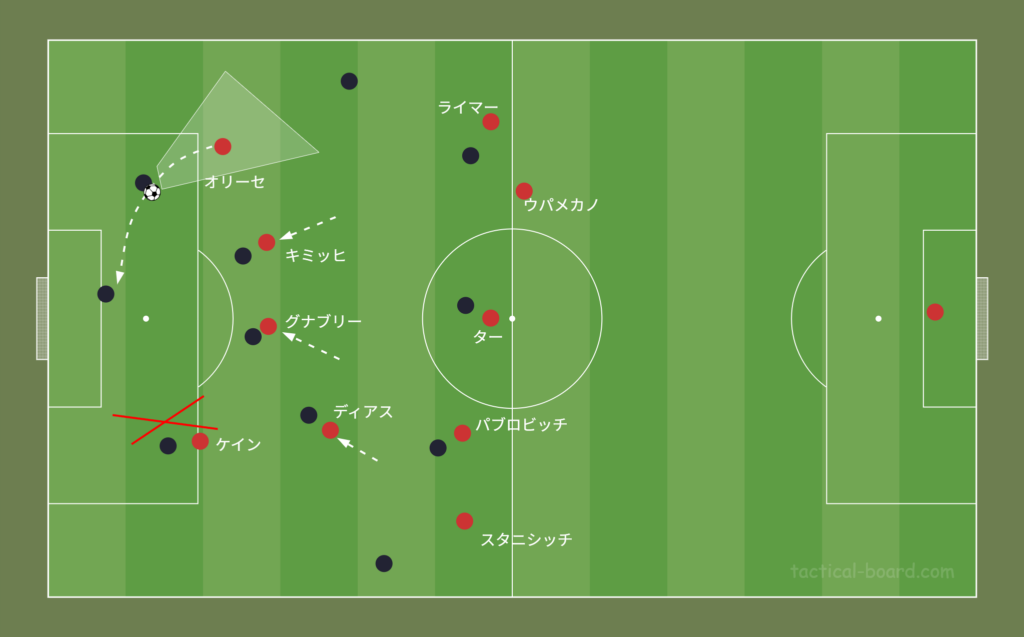

バイエルンのプレッシングは、状況に応じて中切りと外切りを使い分けている。

相手が3バックの時、もしくはCBが広がってGKを交えてビルドアップを行う場合、外切りでプレスをかける。

片側のSHがCFケインと共に最前線に入る。この2人のうちの一方が外を切りながらCB、さらにはGKへとプレスをかける。そして、もう一方が逆サイドのCBへのパスをインターセプトできる位置を取る。

この時、GKやCBからCHへのパスコース自体は空くことになる。ただし、敵CHにパスが入った場合、絶対に前を向かせないよう、トップ下と片方のCHが前進する。こうして外へのルートを消すことで、中央での囲い込みを行う。4-1-3-2のような配置である。

敵SBが低い位置を取る時は、中を切るようにプレスをかける。

CFのケインとトップ下のグナブリーのいずれかがCBやGKに対して横向きのプレスをかけ、SBにパスが出たタイミングで、SHが寄せていく。奪いどころをSBに設定する形だ。

逆サイドへボールが展開される場合も、外切りのスライドが間に合わないため中切りでプレスをかけにいく。

パスが引っかかればショートカウンターに持ち込み、相手がロングボールで逃げれば、中盤メンバーが素早くセカンドボール回収に切り替えて後方に走り出す。

ロングボールを弾き返す後方のメンバーは、マンツーマンで対応することが多い。相手のWGが中央に絞れば、SBがついていき、敵SBが高い位置をとれば、WGのディアスがDFラインまで引いた位置をとることもある。

196cmと長身のCB、ターは恵まれた体躯を活かしてロングボールを弾き返していく。一方でもう一方のCB、ウパメカノは跳ね返す力がさほど強くなく、相手の大型FWに収められてしまうことが多いのが懸念点となる。より一層、中盤メンバーのプレスバックが重要となる。

また、相手のSBが高い位置をとると、左WGのディアスが低い位置まで下がってポジションをとる。すると、前方にスペースが生まれることとなるため、前線で攻撃を制限することが難しくなり、結果としてプレッシングへ移行するタイミングが少なくなる。

相手の配置によっては5バックの形をとることも一つの手段となるが、相手のポジショニングに過度に敏感になるのは危険であり、懸念点となる。

欧州制覇へ向けた大きな課題

課題は何といっても選手層の薄さだ。

リーグ戦で半分以上の得点に関与しているハリーケインが負傷離脱した場合、チームにとって計り知れない大打撃になるだろう。

ヴォルテマーデの獲得を逃がしたものの、ニコラス・ジャクソンやルイス・ディアスの0トップは重要なオプションとして計算の立つ補強となった。

そうはいっても、持ち前の得点力だけでなく、0トップとしても機能している現状のケインのパフォーマンスに近づくのは、至難の業だ。

前線だけでなく、中盤やDFラインに関しても同様に薄い。

ゴレツカのCH起用は諸刃の剣だ。ビルドアップでの貢献が乏しく、彼の得意な3列目からの飛び出しをさせると、ネガティブ・トランジションが利かなくなることが多い。0トップを利用し、入れ替わりで追い越させる連携は魅力的だが、その場合トップ下やSBとの攻守のバランスを取るのが難しくなる。

右SBのバックアッパーであるボイェは、ライマーやスタニシッチのようなインサイドワークでのクオリティを有していない。

そのため、スタニシッチ不在の際に右SBボイェ、左SBに本職でないライマーが起用されると、途端にクオリティが落ちる。それだけ現状のバイエルンの攻撃の柔軟性におけるSBの役割は非常に重要であり、その反面、層が薄いといえる。

この選手層の薄さは、複数のコンペティションを戦う上で大きな障壁となる。終盤のパフォーマンス低下および失速に繋がる可能性が高い。

ベストパフォーマンスであればCL制覇を狙うことも可能だろう。しかし、長丁場を考えた場合、CL制覇を目指す他チームに比べて厳しい戦いを強いられると言わざるを得ないだろう。

そして、ネガティブ・トランジションは長年の課題である。彼らの偽SBは、守備よりも攻撃面でのメリットを強く押し出したものである。そのため、後方に残る人数が安定しているわけではない。現状、少なければ3人程度となる。ターやウパメカノといったCB陣が予め敵のアタッカーをケアできる位置取りをしており、前線では即座にプレス、SBやトップ下が中央でフィルターをかけつつ速やかにプレスバックを行う。しかし、後方人数が少なければスペースが生まれやすい。

また、スタニシッチはスピードのあるタイプでもなく、サイドでの守備に怪しい部分が見られる。WGのディアスが受け渡しをせずに低い位置まで戻る等、連携も取れていない。

強豪と呼ばれるチームとの対戦はまだ少なく、バイエルンの真価が問われるのはこれからである。

24/25シーズンのコンパニー・バイエルンにおいて実践された戦術についての詳細は、概要欄のリンクに記載された、2025年8月29日発売の書籍にて。

コンパニーを含めた、28人もの若手指揮官の戦術と、サッカーの原理・原則を学ぶことのできる一冊となっています。ぜひお手に取ってみてください。