2019シーズンJリーグ。複数チームが首位を窺う混戦模様の中、一際異彩を放つのがポステコグルー率いる横浜Fマリノスだ。多彩な攻撃パターンからチャンスを演出しゴールネットを揺らす、いわゆる「観ていて面白いチーム」だ。

他の上位チームと一線を画すのは攻撃パターンの豊富さだけでなく、失点数の多さである。おおよそ決まった形での失点の多いマリノスが弱点として、そして同時に武器として持っているのが、このチームを語るに外せない「偽サイドバック」である。

今回はマリノスの偽サイドバックに触れつつ、戦術的特徴を分析する。

※同時投稿「2019横浜Fマリノスの得点・失点シーンの解説」に今シーズンのマリノスの得点・失点シーンのうち、戦術的な特徴が色濃く出たシーンをまとめました。より一層理解が深まると思うのでお供としてご覧ください。

基本布陣

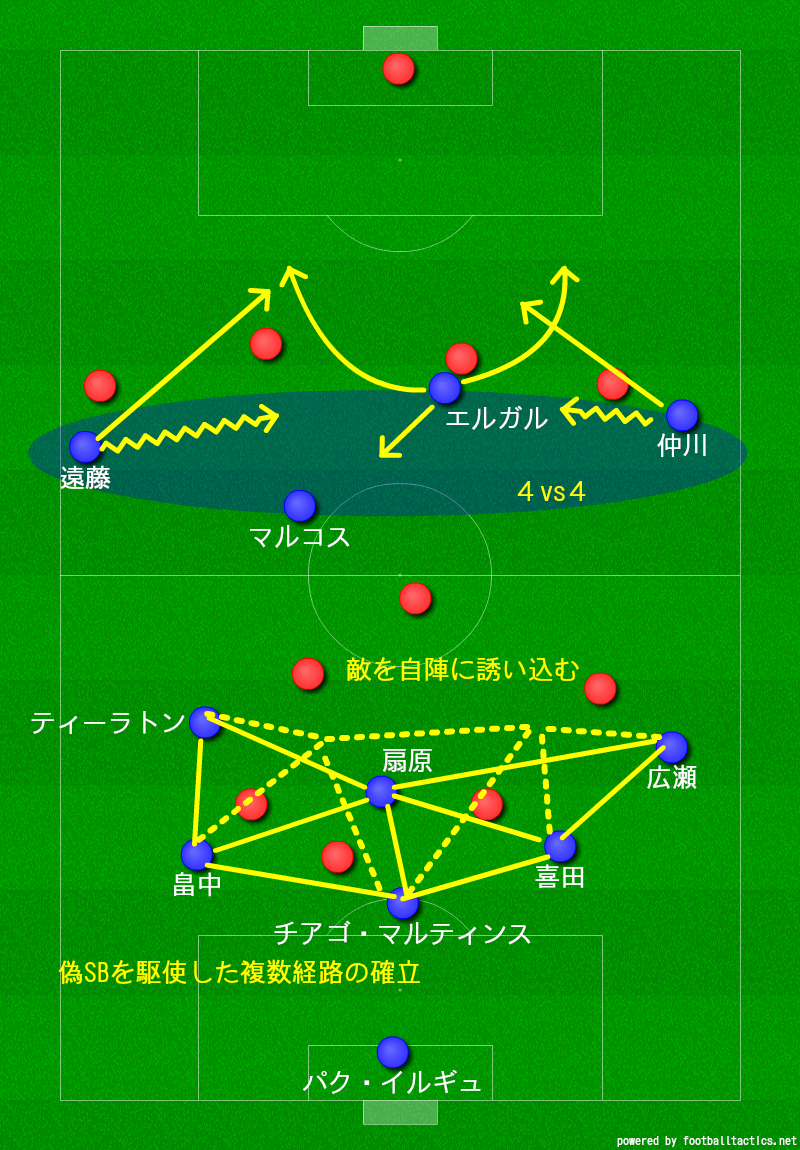

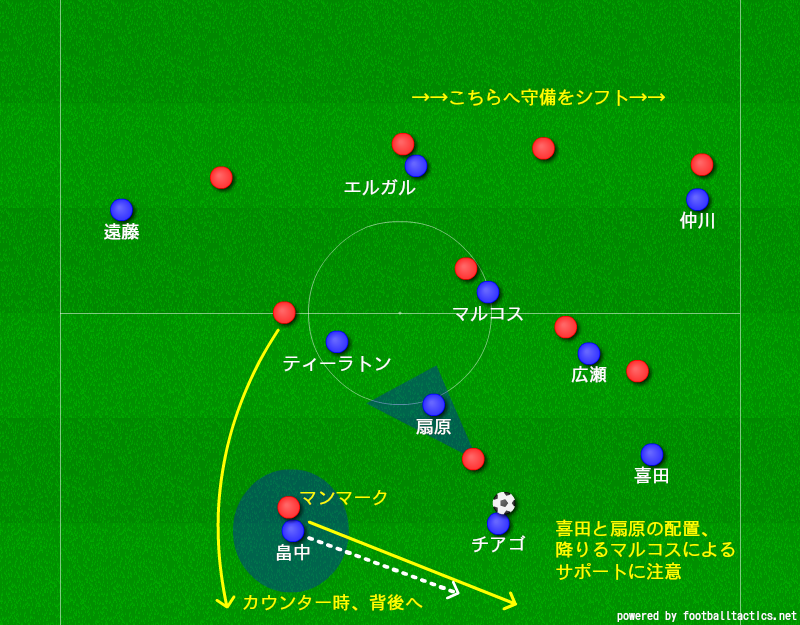

基本布陣は4-2-3-1。ビルドアップは喜田・扇原の2CHとCB畠中を中心に、偽SBとして動くティーラトンや広瀬を活かして前進する。ビルドアップに詰まればマルコス・ジュニオールが降りてサポートを行い、エジガル・ジュニオも状況に応じて落ちる。空いたスペースは常にWGの仲川と遠藤が狙う。偽サイドバックを駆使して敵を前方に釣り出し、空いた中盤とDFの間のスペースに2列目より上の選手が侵入する攻撃を得意とする。

偽サイドバック

マリノスを語る上で欠かせないのが偽サイドバックだ。サイドバックが内側に絞ることで敵の守備の基準をズラす動きであるが(詳しくは偽サイドバックの記事を参照)、マリノスはこの動きを駆使したビルドアップが抜群に上手い。

1番多い形がこれ。ティーラトンと畠中で優位を作って、前者がフリーで前を向く形。 pic.twitter.com/FdqXIvd74X

— とんとん (@sabaku1132) August 4, 2019

偽サイドバックを駆使したビルドアップで最も多い形が上記の形だ。

流れとしては

1.サイドバックのティーラトンが内側に絞り込みことで、敵SHを内側に留まらせる

2.CBの畠中が開きつつポジションを上げる

3.畠中に対して、内側に絞っていたSHが遅れてプレスを開始

4.ティーラトンがSHの背後で開いて前を向いて受ける

となる。

ティーラトンの動きだけでなく畠中の動きもキーポイントとなる。彼がティーラトンに合わせてポジションを微調整する事で、偽SBを使った組立てがより際立っている。

彼ら2人で敵SHに対して時間的、数的な優位を作り出すことで前進するのだ。

敵のプレスが強くても、畠中が開く事でパスコースが生まれる。これはシティ戦。 pic.twitter.com/NteYF3mz89

— とんとん (@sabaku1132) August 4, 2019

CBが開くことでSHを釣り出すだけでなく偽サイドバックへのパスコースが確保できる。

ここまではCBとサイドバックで優位を作った例だ。この次に多いのが、偽SBが空けたスペースにCHが流れるパターンだ。そして、CHの流れ方にも2パターンある。

もう一つ多いのが、SBが空けたエリアにCHが流れるパターン。底に入った選手が横切る形が効果的。これは喜田も扇原も上手い。 pic.twitter.com/4QUifYt2NM

— とんとん (@sabaku1132) August 4, 2019

1つは敵のFWの前を横切る流れ方だ。

偽SBが空けたスペースに、敵の前を通って横切る場合、守備側としては基準がCBに向いている状態から外に一つ起点が増えるため、対応が難しくなる。ここでSHの釣り出しに成功すれば、偽SBがその背後を突く。

CHが流れるパターンでもう一つ。一度ポジションを上げて、死角に入った状態から流れる形。さっきとは真逆。これは喜田が上手い。 pic.twitter.com/av7E8gGNSP

— とんとん (@sabaku1132) August 4, 2019

CHの流れ方2つ目は、一度ポジションをあげ、中盤の背後から流れるパターンだ。

敵の中盤がプレスのため前進してくれば、相対的なCHのポジションが高くなり、敵中盤の死角に入ることもできる。マルコス・ジュニオールが常に中央でパスを受ける準備をしているため、敵CHとしては外のケアが遅れる状況となる。敵SBはマリノスSHが釘付けにしているため前進できない。

この流れ方はIHが行う流れ方に近い。(詳しくはセントラルウインガー記事、アルトゥール記事参照)

マリノスがアンカー制でなく2CHを採用しているのはこういったビルドアップの仕組みをとっていることもポイントといえるだろう。中盤の底が1枚だと、DFラインから抜け出して外に流れる等の自由が制限される。枚数の問題に加え、1人で担うとなれば物理的に片方のサイドでしか行うことができない。

それが2枚となれば、流れても枚数が担保され、かつ両サイドで実現することができる。

偽サイドバックの生みの親ペップ・グアルディオラがバイエルンでこの偽SBを仕込んだ意図のひとつとしてWGのドリブルでの突破力を生かすという点が挙げられる。敵SHを絞らせれば、CBからWGへのパスコースが開けるのだ。マリノスの場合WGのドリブル突破を活かすというよりも、彼らの裏への抜け出しの能力、そしてスペースの連鎖を生かすという形で効果を発揮している。

偽SBからWGに当てる形。降りる遠藤に釣られたSBの裏と、SB裏ケアで空いたライン間に当てる形はよく見られる。 pic.twitter.com/Goa2UpV13S

— とんとん (@sabaku1132) August 4, 2019

例えばスペースの連鎖という面でいうと上のシーン。

遠藤が降りてボールを引き出す際、ついてきたSB裏にティーラトンやトップ下の選手が連動して雪崩れ込んでいる。偽SBを起点にスペースの連鎖が起きているのが分かる。

偽SBを抜け出し役とすることで、裏へ走り込む枚数を増員できる。松本山雅戦では遠藤がボールを受けてWBを釣り出し、背後にティーラトンと大津の2人が抜け出すことで優位な状態を作っている。

マリノスの偽サイドバックからの展開における理想形は敵DFラインvsマリノスの1・2列目、4vs4を作ることであるように感じる。

多くの敵選手を自陣に誘い出し陣形を間延びさせ、偽サイドバックを駆使して前線へのパス経路を創出。10vs10の20人がひしめき合う窮屈なフィールドではなく、4vs4というスペースに溢れたフィールドを作り出す。さらにこれが数的優位であればなお良い。

/

— DAZN ダゾーン (@DAZN_JPN) July 27, 2019

横浜FMが

すぐに追いついた!!

\

GKに2度弾かれるものの詰めていた #遠藤渓太 がしっかり押し込む💪

🏆#EUROJAPANCUP

🆚横浜FM×マンチェスター・C

DAZN独占ライブ配信中📺

ライブ配信数No.1

スポーツ観るなら #DAZN@prompt_fmarinos pic.twitter.com/kNecxm3W0k

シティ戦のマリノスの得点。

— とんとん (@sabaku1132) July 28, 2019

偽SB気味に絞ったティーラトンがウォーカー、デブルイネ、シウバの3人の気を引いていた。最後はティーラトン効果でウォーカーのマークが外れフリーの遠藤がゴール。シティ相手に見事な得点だった。 pic.twitter.com/Hub6watVkJ

マンチェスターシティ戦での得点もまさに、偽SBを活かして釣り出した形であった。

間延びしてできたライン間にボールが入れば、斜めの動きと背後を突く動きに長けた仲川や遠藤が躍動する舞台が整う。

偽SBで詰まるようであれば、トップ下のマルコス・ジュニオールが降りてきて援護する。彼はプレーエリアが広く、CHラインでパス交換に加わりビルドアップを助け、敵DFライン背後へボールを送り込むことができ、高い位置では前線の選手の補佐と、リンクマンとして大きく貢献している。さらには自ら得点する能力まで備えている、非常に能力が高いプレイヤーだ。マリノスからMVPを選ぶとすれば恐らくこの選手になるのではないだろうか。

WGの働き

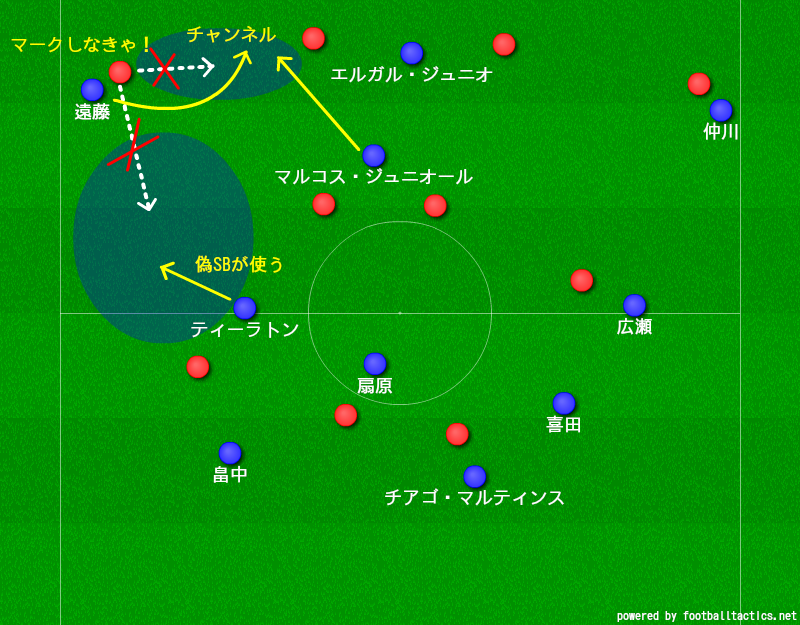

マリノスのWG陣は基本的にサイドに張っていることが多い。これは敵SBを釘付けにする効果を持つ。SBを釘付けにすることで空くスペースは偽SBを行うに必要な敵SHとSBの間のスペース(縦の釘付け)、そしてチャンネル(横の釘付け)である。

偽SBを例に出すと、遠藤が高い位置で張り出すことにより、ティーラトンがSHの背後で受けることができる。遠藤が敵SBを釘付けにしていないと、ティーラトンへSBのプレッシャーがかかってしまうのだ。これが縦の釘付けである。

逆に遠藤が引いて受ける事で敵SBを誘き出し、裏のスペースへティーラトンを走らせるというパターンも持つ。これは偽SBの項で説明済みだ。

WGが常時絞った位置でプレーすると、中央のスペースの潰し合いが生じる。絞って大外を空けるのではなく張り出す事でチャンネルを空け、よりゴールに近いエリアに侵入する。チャンネルへの経路を作るのが横の釘付けである。これは後述の戦術的特徴、ファー詰めにおいて重要となる。

以上のようなスペースの創出役として大きな役割を担う。この役割は右の仲川よりも左の遠藤の方がプレーに色濃く出ている。

遠藤がスペースメイクによるお膳立てタイプとすると、仲川はよりゴールに直結する部分、背後への抜け出しに特長を持つプレイヤーだ。

エジガルの空けたスペースや自ら広げたチャンネルへ積極的に侵入していく。ティーラトンが配される左サイドよりもシンプルなプレーが求められ、マルコスとのドリブルアット+バックドアのコンビネーションなどで得点を重ねている。いくらスペースを広げても侵入できる選手がいなければ得点は生まれない。彼のように侵入できるウインガーは非常に貴重なのだ。そして逆もまた然り、遠藤のように広げられる選手がいなければ強引でメリハリのない攻撃に終始する。ティーラトンサイドにスペースを作れる遠藤を、逆サイドに1プレーで得点に絡める仲川を配する、合理的な人選となっている。

速攻での斜めの動き

速攻においては前項で紹介したWGを中心に、斜めの動きを多用する。

速攻における斜めの動きは、DFとしては「ついていかなければ」という心理状態に陥る。DFが動けば必然的にスペースが生まれ、生まれたスペースに侵入する動きを繰り返すのがマリノスの速攻だ。上の例では遠藤がスペースを創出し、仲川が最高の飛び出しを見せている。エジガルとマルコス(特に後者)がよく動くタイプであるため、中央へと侵入できる走力と裏抜けの技術は、中央の密度低下・枚数不足を防ぐという意味においても非常に重要なのである。

ファー詰め

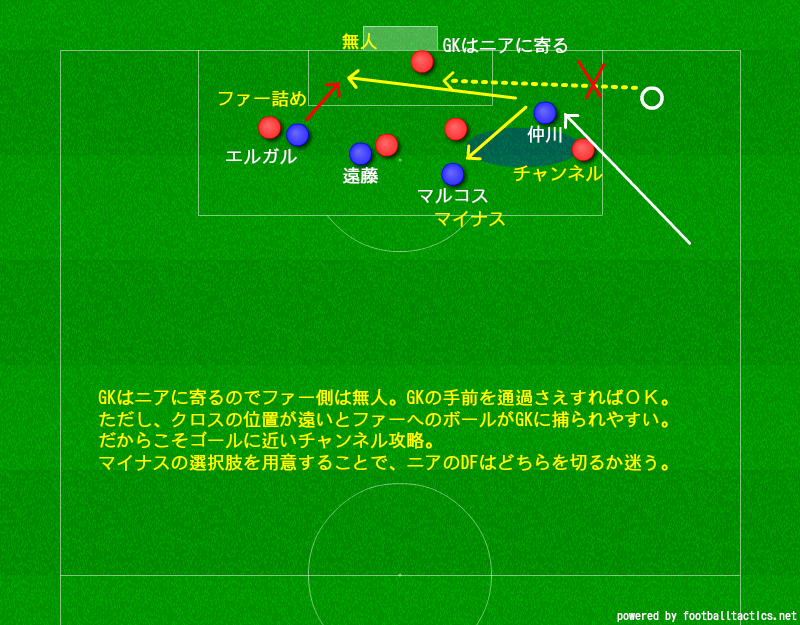

チャンネルに侵入したウイングが次に行うプレーの多くはクロスとなる。

ではどこにクロスを上げるか。マリノスの場合、それはマイナス方向かファーサイドへの速くて低いボールだ。

深い位置からのマイナスのボールは、視野を振り回されるDFからすれば対応が難しい。マンチェスターシティも得意とする形だ。

またマイナスに加えて、ファーサイドへの速くて低いボールという選択肢を持つ。

GKの前を横切るボールとなるため、そこさえ通過すればゴールは無人となる。ここに詰める選手を配置するということは、ゴール枠が広くなるのと同程度の効果を持つ。

このファーポストへ詰めるプレーは、フットサルでは「ファー詰め」と呼ばれ、非常に重要視されるプレーの一つである。

GKの前を横切るボールとなるため、遅いボールは届かない。また、クロッサーがゴールから離れていても当然カットされる可能性は高くなる。だからこそチャンネルに入るのだ。

マイナスとファーサイドの2つを選択肢に持つため、DFはどちらを遮断に行くかの判断に迫られる。そして、通常どちらかを切ることしかできないため一方が空く。非常に有効な攻撃となっているのだ。

ウィークポイント

マリノスの偽SBは、攻撃においては非常に強力な武器となっているが、守備では弱点となっている。特にカウンターの場面だ。

ペップが用いる偽SBはカウンターにおいても効果を発揮する仕組みとなっている。アンカーの脇に位置させることで、攻撃の芽を摘む役割を果たす。

しかしマリノスの場合、両SBが同時に内側に絞ることも珍しくない。そうなったときに最終ラインに残るのはCB2枚のみとなる。この状況で、2CB脇を突かれるシーンが多発している。チアゴ・マルティンスを中心に、組織というよりも個人で守っているような状態だ。

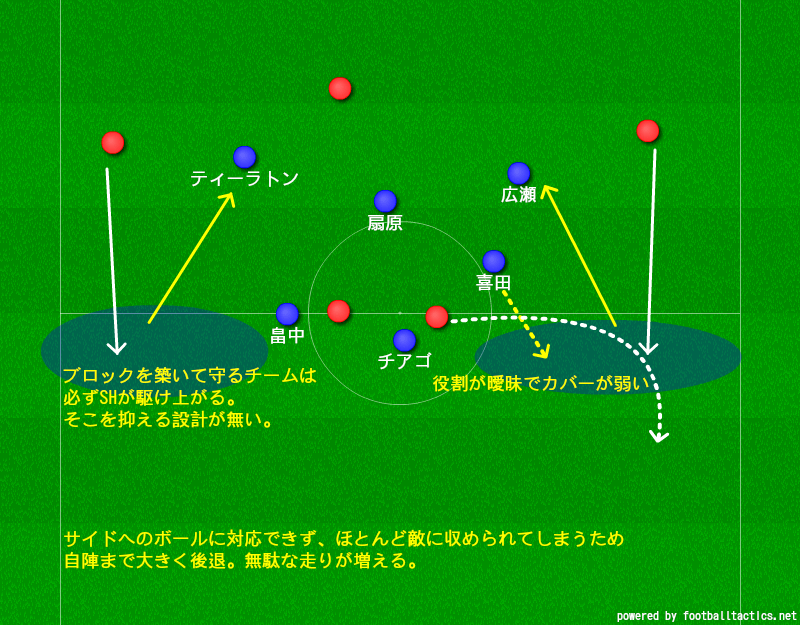

張っているのがトップの選手1枚のみだとしても、駆け上がってくるSHに対応するため3枚を残すチームが多い(詳細はカウンター記事にて)。右サイドはCHの喜田がフォローに入るシーンも見られるが、タスクが曖昧なのかハッキリとDFラインに降りず、中途半端な位置どりに留まっている。このリスク管理の部分は非常に大きな弱点だ。

敵陣に攻め入っても、CB脇へのロングボールが相手ボールとなってしまう状況であるため、自陣までボールを運ばれて無駄に走り、試合に落ち着きがなくなってしまうケースも多い。

4失点を喫したFC東京戦をはじめ、幾度となくこの弱点を突かれている。

敵からすれば、自陣に引きつけてからサイドへのロングボールという形が効果的だ。2トップのシステムであれば一方が中央で釘付け役、もう一方が流れて起点となる役がベストだろう。

加えてマリノスのもう一つの弱点が、セット守備でのSBのポジショニングだ。

マリノスのセット守備において、ボールと逆サイドのSBは極端に絞って守る。チャンネルを封鎖することはできるが、大外が目一杯空くためサイドへの対応が大きく遅れる結果となる。2トップの場合、もしくはIHが高い位置をとる場合は特にそういったシフトで守備をする。

サイドの選手が大きな余裕を持ってボールを受けることができるということは、ドリブルでの仕掛け、センターの選手やチャンネルへのスルーパス、クロスにおける中央選手の陣形作りの時間付与等、攻撃の選択肢を絞るのが難しくなる。偽SBを使わずにSBが残っている状態でも、サイドの守備がネックとなっているのだ。ボールホルダーとプレッシングのかかり具合に応じて距離間を調整することも必要となる。

攻撃面の弱みに目を向けると、途中までほとんどシュートに持ち込めなかった神戸戦が印象的だ。

神戸はボールを持つDFへのプレスを弱めに設定し、選手間の距離を一定に保った。狭すぎない距離間だ。マリノスはプレッシングを掻い潜った先に生まれる広いエリアにボールを運ぶ攻撃を得意としているが、食いつきを弱めて距離間を広めに守られると各所に空くスペースも一定になってしまう。そのため明確なトリガーが無く、攻撃のスイッチが入らないままダラダラと単調な攻撃に変わってしまうのだ。

マリノスと戦うチームがとる守備としては低い位置にブロックを築き、SBを前方に誘き出してから2CBの脇を狙ったカウンターを仕掛けるのが最も現実的でかつ効果的な戦い方となる。

思い切った策をとるとすれば、4-4-2を採用し畠中にマンマークをつける方法だ。これはインテルの守備戦術で解説した、W杯ドイツvsメキシコにおいて、メキシコが採用した守備である。畠中を消すことはつまり左サイド攻撃の起点を消すことに繋がる。つまり柔軟に動くティーラトンを無力化することにもつながる。

広範に動くティーラトンにマンマークをつけるのはほぼ不可能だが、キーマンである畠中を消すことで連鎖的にティーラトンを消すという考え方だ。

攻撃方向を右サイドに限定すれば、柔軟にポジションチェンジを仕掛けられたところでピッチの半分だけを守ればよく、守備の難易度が落ちる。

ただ、言うは易しで、実際畠中を消しきるというのは難易度が高い。マリノスはシティのプレッシングにもめげずにパスを繋いで攻めきったチームだ。喜田や扇原のフォローも予期される。右サイドに限定しても彼らの働き次第では潰しきれない可能性もあり、細部を練る必要がある。

おわりに

横浜Fマリノスは誰が見ても面白いチームだ。強力な武器を持っている反面、明確な弱点を持ち、それが共に偽SBに関係する部分であると言うのもまた面白い。「武器は偽SB、弱点も偽SB」のマリノスが今後どのように進化していくのか、また対戦相手がどう対策を練っていくのか、非常に興味深い。

コメント

[…] 戦術的特徴を詳細にまとめた分析記事の御供として、合わせて御覧ください。 […]

[…] 「より多くの方・より多くの層」に届けるために「新しいことをしよう」という点で、先日あげた横浜Fマリノス戦術分析のようなJリーグ記事への着手、それから簡単な掲示板を作ってコメントや要望、鳥の眼読者さんおすすめのチーム・選手・話題を拾えるようにしようかな、といったこと等を検討しています。 […]

[…] 先日紹介した横浜FマリノスのSH陣は基本的にサイドに張る状態を作るため、味方としては意図が通じやすく、敵に対しては確実に判断を迫るプレーが可能となる。どこにスペースが空きやすいか、どこを狙うべきかの共通意識を持ちやすくなるのだ。 […]

[…] ポステコグルー・横浜Fマリノスの戦術分析 […]