19-20シーズンからRBライプツィヒで指揮を執ることが決定しているユリアン・ナーゲルスマン。最年少という「年齢」で大きな注目を集めた彼も、わずか数年でその「戦術」にフォーカスされる名将へと成長した。ホッフェンハイムの残留、そしてCL出場と、クラブにもたらしたものは計り知れない。

今回はそんなドイツが生んだ名将・ナーゲルスマンの攻撃戦術にフォーカスし、CLグループリーグ第3節リヨン戦をベースに取り上げていく。16-17シーズン、17-18シーズンのプレーについては下記モーメントと記事参照のこと。

16-17シーズンモーメント & 17-18シーズンモーメント

スターティングメンバー

3バック+アンカーでのプレス回避

まずは、リヨンのプレッシングから。リヨンは序盤4-3-3でのプレッシングを仕掛ける。WGがカバーシャドウで外を切る、以前取り上げたリバプールの守備戦術に似た形だ。

大きな違いは中盤の構成。アンカーが中盤の底に留まり、前から捕まえに行く頻度はそれほど高くない。

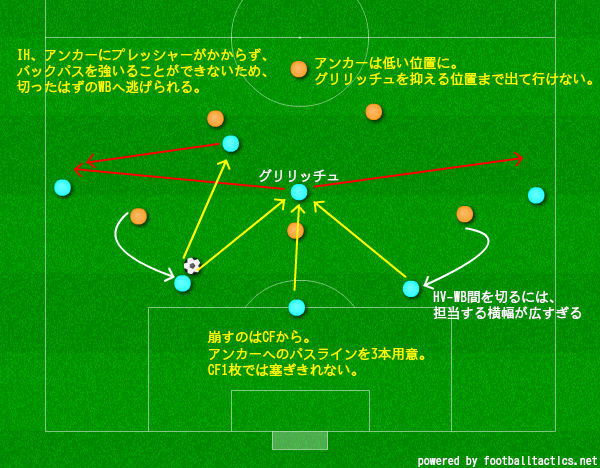

このリヨンの守備に初めに風穴を開けたのが3バック+アンカーでのビルドアップだ。3バックのためアンカーへのパスコースを3本用意できる。この3本をCFデパイ1人で塞ぐには無理がある。マンチェスターシティやチェルシー同様、ホッフェンハイムもCFを崩しの起点としている。

また外を切るようにカバーシャドウをかけるWGも、HV-WB間を切るには移動距離が大きくなり、リバプールのように中央に壁を築くことができなくなる。

以上よりホッフェンハイムが打った手は、3バック→アンカー(IH)→WBの経路の確立だ。

リヨンは中央に壁を築けないことに加えアンカーとIHへのプレッシャーがかからず、WBへの逃げ道を封鎖できなかった。この経路によりWGのカバーシャドウを無効化し、WBに時間を与えることができる。これに対してリヨンは①SBを対応に向かわせるか、②IH・WGが引くかの選択を強いられる。後者の場合は敵を押しこむことに成功、前者の場合はIHのセントラルウインガーとしての働きを促す事となる。

「WGをHVに喰いつかせる→WBを浮かせる→SBを喰いつかせる→IHをSB裏に送り込む」という攻撃は以前からホッフェンハイムが得意とする攻撃である。

SBの裏を取るIH

先の分岐の前者「SBが対応に出る」場合。IHがSB裏を狙う「セントラルウインガー」としての役割を担う。この時リヨン守備陣の頭に引っかかるのは2トップの存在だ。ナーゲルスマンは必ず1人、ポストプレーをこなせる大型FWを起用する。この試合は2人とも大型のFWサライとベルフォディルだ。この2人が2CBと逆SBをゴール前に釘付けにする役割を果たす。つまりSB裏をケアするのはIHもしくはアンカーということだ。これにより深い位置まで進出すると共に、敵の中盤をさらに押し込むことが可能となる。2トップという構造が、セントラルウインガーの働きの効果を倍増させているのである。

また両IH、FWが左サイドでオーバーロードをかけるパターンも多く、これに関してもSB裏攻撃を促すポイントの1つとなっていた。

ロングボール戦術

ホッフェンハイムはバックドアと、対角線へのロングボールの活用頻度が高い。カギとなるのは2トップという構造的な部分。ボールサイドのSBの裏を狙い所としているのは上述の通りだ。そうなるとゴール前で2トップとの空中戦を担当するのは「+1枚の原則」でいくと2CBと逆サイドのSB。つまり大外のWBが浮く形となる。(解説図は前項参照)

2トップは横並びとなる場合、遠いサイドのFWはチャンネルに位置する。そうなるとどうしてもSBの注意は内側に向き、外のWBを視野に入れることが難しくなる。

フィジカルの強いCBよりもSBとの空中戦を選んだ方が勝率は高くなる。アッレグリ・ユベントスがマンジュキッチをサイドで起用するようなイメージだ。ホッフェンハイムの場合、FWがSBに競り勝たなくても、後ろに流すことができれば浮いたWBが拾えるため勝ちなのだ。このように様々な困難をSBに強いるのがホッフェンハイムのロングボール戦術の特徴であると言える。

DFライン手前に位置するIHや2トップを餌にWB・IHが切り込む動きもパターン化している。これは引いた相手に対して裏を取る際にも有効だ。押し込むことでキック精度の高いグリリッチュ等がフリーになるシチュエーションは先の分岐の後者に当たる。爆発的なスピードを備える左のシュルツと、身体の軸が安定していて折り返しが上手い右のカデルジャーベクという人選も適材適所といえる。

スクリーンプレー

ポストプレイヤー+機動力に長けたタイプで2トップを組むことが多かったナーゲルスマン。今シーズンは2枚共大型タイプを配する機会が多くなっている。そんな中この試合で見られたのがスクリーンプレーだ。

上の動画で、ベルフォディルがバックステップで左CBから離れ、右CBにつけているのが分かる。それに合わせてサライが入れ替わりフリーとなる仕組みだ。ここではボールが出てこなかったが、クロスボールに合わせる際やチャンネルラン直前に取り入れることができれば非常に面白いプレーだ。セットプレー以外で落とし込むには難しいが、大型選手で2トップを組む際に用いることができれば鬼に金棒だ。このプレーは次で取り上げる1点目のシーンでも活用されていた。

「らしさ」が詰まった1点目

このシーンはこれまでとりあげたホッフェンハイムの攻撃のポイントが凝縮されている。SB裏に流れるIHクラマリッチ、押し込むことでフリーとなるアンカー・グリリッチュ、大外から抜け出すWBカデルジャーベク、スクリーンをかけるFWベルフォディル。全ての攻撃ポイントが連鎖し、相乗効果が生まれている。まさに流れるような攻撃だ。

おわりに

ここまで挙げたナーゲルスマンの攻撃戦術のポイントは相互に関わりが深く、併用することで効果が乗算されていく。「WBを押し上げて前線に4~5人を並べ、後方からロングボールを放る」と簡単に説明されることも多いが、そんな単純なものではない。ロングボールを送るにも上述のような工夫を凝らしている。

またWBを低い位置に置き、敵のSBを釣り出してからIHのセントラルウインガーとしての働きを促す攻撃もホッフェンハイムの大きな特徴の1つだ。WBは低い位置をベースに組立てからバックドアまで関与するため、普段、そしてこの記事のタイトルにも「5-3-2」という表現を用いている。

様々なアイディアで観る者を魅了するナーゲルスマンのサッカーには今後も目が離せない。

コメント

[…] ビルドアップの要となる中央ポジションの選手を潰せば、自然と攻撃の起点はサイドもしくはロングボールとなる。ロングボールに関しては、DFラインに大柄な選手を配しているため、それほどの脅威とはならないだろう。5バックで人数も足りており、ユベントスやホッフェンハイムのようなロングボール戦術をとるチーム相手でも、ある程度の対応を見込むことができる。 […]

[…] ウィークポイントは大きく2つ。ここではアタランタの5バックの他、一般的な5バックのウィークポイントとしてホッフェンハイムも取り上げる。 […]

[…] 2回にわたり紹介したガスペリーニ・アタランタの5-2-1-2守備戦術。今回は23節終了時点まででセリエA最多得点数を稼いでいた(50得点)攻撃戦術にフォーカスする。同じく5バックを駆使するチームとして以前、ナーゲルスマン・ホッフェンハイムの攻撃戦術を紹介した。彼らは5バック採用の成功例と言えるチームである。しかしアタランタは、ホッフェンハイムとは全く別の形で5バックを機能させている。 […]

[…] ユリアン・ナーゲルスマンの元でプレーする彼を見たいというのが正直なところですが、ドイツ代表期待のストライカーということで、どこでプレーするにしても頑張ってほしいものです。 […]

[…] ・【ホッフェンハイム】ナーゲルスマンが魅せる5-3-2攻撃戦術の分析 ・RBライプツィヒ vs ホッフェンハイム -中央制圧から派生したそれぞれの策略- […]

[…] […]

[…] クロスボール戦術についてはナーゲルスマン・ホッフェンハイム攻撃戦術の記事にて触れた。ホッフェンハイムとの違いは単純にターゲットとなる選手の質の部分。ホッフェンハイムのジョエリントンとベルフォディルに限らず、マンジュキッチとロナウドのコンビの前には霞んでしまう。 […]

[…] ※さらに詳しい解説は【ホッフェンハイム】ナーゲルスマンが魅せる5-3-2攻撃戦術の分析にて。 […]

[…] 14-15シーズン:ブンデスリーガ3位と躍進したファブレのボルシアMG15-16シーズン:クロップ退任による不安を見事払拭したトゥヘルのドルトムント16-17シーズン:ITをも活用しCLプレーオフ出場権を獲得したナーゲルスマンのホッフェンハイム17-18シーズン:王者ユベントスに食らいつき最後までスクデット争いを演じたサッリのナポリ […]